“La carne sotto e i maccheroni sopra”: cioè quando si verificano episodi esattamente opposti ad ogni logica.

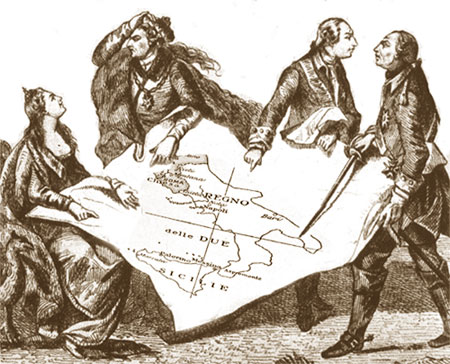

Qualche giorno fà il direttore di un quotidiano milanese che pur di vendere un pò di carta in più,titola spesso e volentieri articoli insultanti nei confronti dei napoletani e dei meridionali in genere. E così dopo “A Napoli si bruciano da soli”, invece di lodare i pochi pompieri che con le misere risorse messe a disposizione da uno stato assente combattevano come potevano un’incendio di vaste proporzioni sul Vesuvio, se la prende con gli spiccioli che dicono che manderanno al Sud (ormai chi ci crede) sottratti al solito nord laborioso e civile.Il direttore ignora (finge) che la storia dell’unità d’italia fu solo un vergognoso pretesto, utilizzato dall’usurpatore Vittorio Emanuele II di Savoia e dal cospiratore suo primo ministro, per cacciare i legittimi sovrani e saccheggiare le ricchezze degli altri Stati della Penisola (in primis, quelle del florido Regno delle Due Sicilie), onde evitare la bancarotta del misero e fallimentare Piemonte che, all’epoca, era indebitato fino al collo, a causa delle gravosissime spese sostenute per la dissennata politica militarista e guerrafondaia del megalomane Cavour.

Basti pensare che, per sola spedizione in Crimea, che comportò l’invio di 18 mila uomini, dei quali 14 morirono in combattimento alla Cernaia e 1.300 a causa di un’epidemia di colera, fu necessario ottenere in prestito dalle banche inglesi 1 milione di sterline; debito contratto nel 1855 dal Piemonte, e questo oneroso debito comprensivo dei relativi interessi, verrà estinto solo nel 1902 ed a spese di tutti i contribuenti italiani, ma soprattutto dai terroni!

Durante il solo anno 1859, mentre il Regno di Napoli aumentava gli interessi del suo debito pubblico di 5.210.731 lire, il Piemonte aumentava gli interessi del suo debito pubblico di 58.611.470 lire: più del decuplo di quelli napoletani.

Sul Regno delle Due Sicilie, già condannato a morte dalle due grandi potenze capitalistico-massonico-liberali dell’epoca (Inghilterra e Francia), durante la «piratesca» avventura garibaldina e la «barbarica» invasione sabaudo-piemontese, si abbatté anche la speculazione finanziaria dei Rothschild e dei loro degni compari europei. Ma è altrettanto facile intuire che, in caso di vittoria borbonica, questa speculazione non avrebbe avuto successo alcuno, in quanto la solidissima economia del Regno del Sud era senz’altro potenzialmente idonea a reggere con efficacia quest’urto speculativo.

L’anno 1859 si era, infatti, chiuso con la seguente situazione finanziaria:

– debito pubblico del Regno di Napoli 411.475.000 lire

– debito pubblico del Regno di Piemonte 1.121.430.000 lire

ed, atteso che il primo contava una popolazione media residente di 6.970.018 abitanti ed il Piemonte di 4.282.553 abitanti, il debito pro capite era pari a 59,03 lire per un napoletano ed a 261,86 lire per un piemontese; vale a dire che il Regno dei Savoia era oberato da un debito pubblico 4 volte superiore a quello dello Stato dei Borbone!

Nel Regno di Sardegna «…ci fu un indebitamento colossale, coprire un debito con un altro debito, pagare una rata d’interessi facendo ancora un debito era diventato il sistema di governo: tra il 1849 ed il 1858 il Piemonte contrasse all’estero, principalmente con il banchiere James Rothschild, debiti per 522 milioni, cioè quattro annate di entrate fiscali. Si sostiene che lo Stato sabaudo si piegò alla necessità della unità nazionale e si aggiunge che è doveroso essere grati ai Savoia; di certo, di storico, c’è solo il fatto che il Regno di Sardegna se la cavò riversando i suoi debiti sul resto dell’Italia che si era annessa.

Gli avvenimenti del 1860, dal 1 gennaio sino al 7 settembre (giorno dell’ingresso di Garibaldi in Napoli), costarono al Regno delle Due Sicilie la somma di 55.248.618,79 lire, mentre il Piemonte, in quello stesso anno, aumentava il suo debito di altri 150 milioni di lire. Seguiva l’anno 1861 ed il Regno d’Italia s’inaugurava a Torino con un altro debito di 500 milioni di lire.

A questa cifra andò ad aggiungersi il disavanzo che, dal 7 settembre 1860 al 31 dicembre 1861, fu accumulato di governi dittatoriale garibaldino, prima, e luogotenenziale sabaudo, dopo, pari a 127.496.812 lire.

A conti fatti, alla fine dell’anno 1861, il debito pubblico piemontese aveva raggiunto i 2 mila milioni di lire, una cifra astronomica per quei tempi, specialmente per un piccolo Stato come il Piemonte. Inoltre, al Sud, con un terzo della totale popolazione italiana, circolava il doppio di moneta che nel resto d’Italia messo insieme. In particolare, al momento dell’annessione, le Due Sicilie possedevano 443.200.000 di lire-oro, mentre tutti gli altri Stati pre-unitari insieme ne avevano 225.200.000; il Regno di Sardegna, in particolare, possedeva appena 27.000.000 di lire-oro.

Ma c’è di più, nel Regno di Piemonte, le riserve auree garantivano solamente un terzo della carta-moneta circolante (vale a dire che 3 lire di carta valevano 1 sola lira d’oro); nelle Due Sicilie, invece, venivano emesse principalmente monete d’oro e d’argento, e le riserve coprivano interamente quel poco di valuta cartacea ivi esistente. La valuta piemontese era, quindi, carta straccia, mentre quella napolitana era solidissima e convertibile per sua propria natura: una moneta borbonica aveva un suo valore intrinseco, in quanto la quantità d’oro o d’argento in essa contenuta aveva valore pressoché uguale a quello nominale. In parole povere, mentre il Regno delle Due Sicilie era pieno di soldi, il Piemonte era pieno di debiti, tanto che, senza tema di smentita, possiamo affermare che l’impoverimento del Meridione per arricchire il Nord non fu la conseguenza, ma la ragione dell’Unità d’Italia. E solamente da questo punto di vista la spedizione dei mille può essere considerata come un… «investimento» per i piemontesi!

Oltremodo appropriata appare la colorita affermazione di Giacinto de’ Sivo: «…Torino fe’ debiti per 24 volte più di noi… e Torino, più non avendo da mangiare, venne a mangiar Napoli». Infatti, «senza il saccheggio del risparmio storico del Paese borbonico, l’Italia sabauda non avrebbe avuto un avvenire. Sulla stessa risorsa faceva assegnazione la Banca Nazionale degli Stati Sardi. La montagna di denaro circolante al sud avrebbe fornito 500 milioni di monete d’oro e d’argento, una massa imponente da destinare a riserva, su cui la banca d’emissione sarda, che in quel momento ne aveva soltanto per 100 milioni, avrebbe potuto costruire un castello di carta-moneta bancaria alto 3 miliardi…», scriveva Zitara, per poi concludere: «insomma, per i piemontesi, il saccheggio del Sud era l’unica risposta a portata di mano, per tentare di superare i guai in cui s’erano messi». In sostanza, il Sud fu costretto a pagare tutte le spese di guerra del Piemonte, anche quelle sostenute per combattere i meridionali stessi! Sotto il profilo squisitamente storico degli avvenimenti, Luciano Canova ricalca poi la solita vulgata risorgimentalista, definendo «grosso smacco per l’armata borbonica» la «vittoria comprata» di Calatafimi; nonché, parlando di «abilità tecnica» di Garibaldi, da una parte, e di «disorganizzazione delle truppe regie», dall’altra, relativamente alla conquista di Palermo. Come al solito, il Canova fa finta di non conoscere la verità storica e di come si svolsero effettivamente i fatti.

A Calatafimi, il 15 maggio 1860, la vittoria garibaldina non fu conseguita sul campo, bensì fu «comprata» dallo stesso Garibaldi, il quale aveva preventivamente corrotto il generale borbonico Francesco Landi; la qual cosa spiega anche l’ostentata sicurezza con la quale il nizzardo affermò: «Bixio, qui si fa l’Italia o si muore», in quanto era ben sicuro di… non morire! Infatti, proprio allorquando le truppe borboniche stavano sgominando i garibaldini con un battaglione (quattro compagnie) dell’8° Cacciatori al comando del maggiore Michele Sforza, vennero costrette a ritirarsi per ordine del generale Landi. Il giorno 17 maggio, il Landi, dopo aver fatto fare inutili giri alle truppe, si ritirò incomprensibilmente in Palermo.

Il comportamento del Landi diventerà comprensibilissimo allorquando si scoprirà che lo stesso aveva ricevuto da emissari di Garibaldi una fede di credito (documento simile agli odierni assegni) di 14.000 ducati (valutabile in circa 700.000 euro attuali!) come prezzo del suo tradimento. Il Landi fu quindi sostituito nel comando dal generale Ferdinando Lanza, un altro traditore! Costui, infatti, pur disponendo di ben 25.000 uomini addestrati e ben equipaggiati, li rinchiuse nei forti di Quattroventi, Palazzo, Castellammare e Finanze, lasciando a presidio degli ingressi di Palermo solamente 260 reclute. Garibaldi, pertanto, nella notte fra il 26 ed il 27 maggio, assalì la città ed ebbe gioco facile sulle esigua guarnigione posta a difesa. Il 20 luglio si ebbe lo scontro di Milazzo, dove il colonnello Ferdinando Beneventano del Bosco (che non era nel libro paga dei piemontesi!) mise in difficoltà i garibaldini comandati da Giacomo Medici, subito soccorso dallo stesso Garibaldi. Ma i garibaldini disponevano di abbondante artiglieria, di posizioni favorevoli e dell’appoggio dal mare della nave «Tucköry», la ex corvetta borbonica «Veloce» comandata dall’ammiraglio Amilcare Anguissola (un altro traditore passato dalla parte dei garibaldini). Il colonnello del Bosco resistette a tutti gli attacchi; tuttavia, i valorosi soldati napoletani, per il mancato invio dei necessari rinforzi da parte del generale Clary (un altro ufficiale borbonico vendutosi al nemico!), di fronte ad un numero preponderante di circa 10.000 assalitori, furono costretti a ritirarsi nel Forte di Milazzo. Come ben si può vedere, i mercati finanziari e il debito pubblico napoletano non ebbero, pertanto, alcun ruolo «nello sgretolamento del regno borbonico e nel successo dei garibaldini», ma si verificò l’esatto contrario.

I rovesci subiti dall’esercito borbonico furono, infatti, determinati tutti dal tradimento dei generali (cosa che nulla ha a che vedere con il c.d. spread), mentre la perdita di valore dei titoli di Stato delle Due Sicilie è stata la naturale conseguenza, soprattutto, delle ruberie che la nostra terra ha subito a seguito della calata dal nord dei barbari invasori e della successiva fusione del debito pubblico napoletano con quello piemontese. Come abbiamo visto, quest’ultimo era ben 4 volte superiore a quello delle Due Sicilie e, con l’unificazione politico-territoriale della Penisola, il debito pubblico degli Stati pre-unitari confluì in quello del Regno d’Italia e tutti i relativi titoli si «allinearono», ob torto collo, con i titoli piemontesi che, già nel 1859, quotavano intorno al 70% del valore nominale!

Pertanto, a seguito della fusione, i meridionali dovettero pagare anche il debito pubblico piemontese.

Bastarono appena sessanta giorni di dittatura garibaldina per distruggere le floride finanze e l’economia del Regno borbonico; nel giro di due mesi, infatti, le casse dello Stato napoletano vennero vuotate. Mai nel corso della sua millenaria storia, l’Italia aveva «veduto ladrocini simili a quelli che si ebbero a Napoli durante il periodo garibaldino… Nella capitale del Sud l’eroe dei due mondi, o dei due milioni, trovò denaro in abbondanza, e lo usò in modo sconsiderato, mentre i suoi seguaci si appropriarono indebitamente delle consistenti ricchezze personali di Francesco II e della dote di Maria Sofia. […]

Furono rubati tutti denari depositati nelle banche, tutti i preziosi custoditi nei musei, le opere d’arte nei palazzi reali e nobiliari, le armi negli arsenali e finanche beni personali nelle private residenze di molti cittadini».

Ascoltiamo, a tale riguardo, due incontrovertibili testimonianze: quella di Vittorio Emanuele II, il quale, subito dopo l’incontro di Teano, così scrisse a Cavour: «…come avrete visto, ho liquidato rapidamente la sgradevolissima faccenda Garibaldi, sebbene – siatene certo – questo personaggio non è affatto docile, né così onesto come lo si dipinge e come voi stesso ritenete. Il suo talento militare è molto modesto, come prova l’affare di Capua, e il male immenso che è stato commesso qui, ad esempio l’infame furto di tutto il danaro dell’erario, è da attribuirsi interamente a lui che s’è circondato di canaglie, ne ha eseguito i cattivi consigli e ha piombato questo infelice paese in una situazione spaventosa»; e quella di Francesco Guglianetti, segretario generale presso il ministero dell’Interno piemontese, il quale, riferendosi ai garibaldini che avevano approfittato della situazione, scrisse a Farini di aver saputo «da persona autorevole che parecchi, partiti miserabili, sono ritornati colla camicia rossa e colle tasche piene di biglietti da mille lire». Purtroppo, le prove documentali contabili di tutti quegli orrendi sperperi, di tutti i soldi rubati ai Borbone e poi scialacquati in modo vergognoso ed inetto, finirono nelle profondità del mare delle Bocche di Capri, insieme al piroscafo Ercole ed al povero, ma onesto, poeta amministratore dei Mille, Ippolito Nievo. Si trattò del primo «delitto di stato» della nuova Italia Una.

A questo punto, appare ben chiaro quali furono le cause effettive del deprezzamento dei titoli di Stato delle Due Sicilie, e Garibaldi disse “obbedisco!” non solo al re Vittorio Emanuele, ma anche ai Rothschild», finanzieri che forse il nizzardo non conosceva nemmeno, ma al contrario, costui conosceva molto bene gli ambienti della massoneria internazionale ed, in particolare, di quella inglese, nel cui ambito furono raccolti ben 3 milioni di franchi-oro (convertiti poi in 1 milione di piastre turche) per finanziare la spedizione dei Mille. Questo enorme quantitativo di denaro (del valore di oltre 20 milioni di euro attuali), unitamente a quello rapinato presso i banchi di Palermo e di Napoli servirono per corrompere generali, ammiragli, politici ed alti dignitari del Regno delle Due Sicilie, nonché per riempire le tasche degli stessi garibaldini e dei loro amici. Ma le ruberie ai danni delle Due Sicilie non terminarono con l’unificazione. A causa delle continue guerre che i savoiardi combattevano, anche quel simulacro di convertibilità in oro andò a farsi benedire, a tal punto che, ancor prima dello stesso 1861 la «carta-moneta» piemontese era diventata «carta-straccia» a causa dell’emissione incontrollata che se ne fece. Avvenuta la conquista di tutta la Penisola, i piemontesi misero le mani nelle banche degli Stati appena conquistati. La Banca nazionale degli Stati Sardi divenne, dopo qualche tempo, la Banca d’Italia. Dopo l’occupazione del Sud, fu immediatamente impedito al Banco delle Due Sicilie (diviso poi in Banco di Napoli e Banco di Sicilia) di rastrellare dal mercato le proprie monete d’oro, per trasformarle in carta-moneta secondo le leggi piemontesi, poiché in tal modo i Banchi del tanto bistrattato Sud avrebbero potuto emettere carta-moneta per un valore di 1.200 milioni di lire e, così facendo, sarebbero potuti diventare padroni di tutto il mercato finanziario italiano.

La politica fiscale perseguita dallo Stato unitario fu trasformata allora in un’attività di vero e proprio drenaggio di capitali che, dal Sud, andarono al Nord. Questa operazione fu resa possibile grazie, e soprattutto, alla famigerata e truffaldina legge sul «corso forzoso», approvata il 1 maggio 1866, attraverso la quale fu eliminata la convertibilità della moneta in oro (che, già originariamente, era nel rapporto secondo cui 3 lire di carta erano convertibili in 1 lira d’oro). Ma l’aspetto osceno fu quello di riconoscere il «principio della inconvertibilità» solo per la moneta della Banca Nazionale e non anche per quella del Banco di Napoli (suo vero competitore!), che rimase così obbligato a «dare oro in cambio di carta straccia» abbondantemente stampata dalla stessa Banca Nazionale.

Il partito unitarista ebbe come slogan quello del «libero mercato», contro il «protezionismo borbonico»; ma se si fossero lasciate agire liberamente le forze del mercato, la Banca Nazionale e le sue collegate sarebbero forse fallite, lasciando il Banco di Napoli alla testa del sistema bancario italiano. Il menzionato intervento politico dello Stato sabaudo ci fu per risolvere una partita che, a livello economico, si stava mettendo malissimo per il Nord. Quell’oro, piano piano, passò nelle casse piemontesi ed, attraverso questi strumenti scorretti e disonesti, il prospero Regno delle Due Sicilie, in poco tempo, fu portato al tracollo finanziario.

Questa è la vera storia e non le fantasiose interpretazione di vari leghisti. Si pensi che finanche un convinto unitarista meridionale, come Giustino Fortunato, nella lettera del 2 settembre 1899 a Pasquale Villari, affermò che: «L’unità d’Italia… è stata, purtroppo, la nostra rovina economica. Noi eravamo, nel 1860, in floridissime condizioni per un risveglio economico, sano e profittevole. L’unità ci ha perduti!». In realtà, il Regno delle Due Sicilie ed il suo popolo furono vittime di una colossale ingiustizia, perpetrata dal Piemonte con la complicità delle massime potenze massonico-liberali dell’800.

In conclusione, appare davvero fuorviante giudicare l’ieri da quello che è l’oggi. Infatti, nel 1866, allorquando i titoli di Stato italiani arrivarono a valere due terzi del loro valore nominale, stando alla teoria enunciata dal signor Luciano Canova, avrebbero dovuto conseguire ineluttabilmente anche il «crollo» della dinastia savoiarda e lo «sgretolamento del Regno d’Italia»; cosa questa che, purtroppo, non c’è stata.

La verità è che, a seguito dell’unificazione politico-territoriale della Penisola nel 1860-61, la storia di quegli avvenimenti fu scritta ed adeguata in funzione dei nuovi padroni, i Savoia, i quali dovevano giustificare, ai contemporanei e ai posteri, l’illecita invasione del Regno delle Due Sicilie (un legittimo Stato sovrano, che non minacciava nessuno e che, per sua secolare vocazione, era in pace con tutti gli altri Stati, italiani ed europei – compreso il Regno di Sardegna – con i quali intratteneva regolari relazioni diplomatiche), avvenuta senza casus belli, cioè senza motivazioni politico-giuridiche e, cosa gravissima, senza dichiarazione di guerra. Si toccarono, in tal maniera, gli stessi infimi ed incivili livelli della pirateria (con la spedizione dei Mille) e delle invasioni barbariche (con l’aggressione piemontese), in violazione alle più elementari norme dello jus gentium. Infatti, come giustamente afferma Elena Bianchini Braglia (Cfr. Risorgimento: le radici della vergogna. Psicanalisi dell’Italia), nella storia, anche in quella più remota, anche in quella dei secoli che gli stessi liberal-massoni dell’Ottocento definivano oscuri e barbari, mai nessuna guerra fu reputata legittima senza essere sorretta dall’atto formale della sua dichiarazione. Prima che un esercito invadesse uno Stato, occorreva che un previo documento denunciasse motivazioni, eventuali colpe commesse, eventuali atti di riparazione chiesti, e annunciasse un intervento armato solo qualora questi non venissero concordati. Questa era la «barbarie dei secoli oscuri». La civiltà dei secoli illuminati, invece, ammette che un esercito attacchi e vada ad occupare terre altrui senza alcuna motivazione o preavviso… E tutti risorgimentalisti, a cose fatte, si beano nell’attribuire al «genio» di Cavour & compari meriti mai avuti. Vedansi anche gli apprezzamenti di Patrick Keyes O’ Clery nella seguente nota 3.

[2] Giacomo Savarese, “Le finanze napoletane e le finanze piemontesi dal 1848 al 1860”, 1862, a cura di Aldo Servidio e Silvio Vitale, Controcorrente, Napoli, 2003.

[3] «Amanti della Verità qual siamo, non abbiamo altro obiettivo che dissipare la nuvola di pregiudizio e di inganno che ha, fin qui, oscurato la narrazione di quegli eventi agli occhi di molti che ne condannerebbero come noi gli autori, se conoscessero il vero carattere della rivoluzione che ha creato la cosiddetta unità d’Italia. Noi la giudicheremo non dalle invettive dei suoi nemici, ma dalle confessioni degli amici, molti di loro complici ed alleati dell’arcicospiratore Cavour. Una cosa chiediamo che ci sia riconosciuta: il principio da cui siamo partiti e cioè che la falsità non diventa verità perché asserita da uno statista o da un re, e che il furto non cessa di essere disonesto e disonorevole quando il bottino è un intero Regno».

Patrick Keyes O’ Clery, in “La rivoluzione italiana. Così fu fatta l’unità della nazione”, trad. it. Ares, Milano, 2000. Pier Carlo Boggio, deputato piemontese, nel suo Pamphlet “Fra un mese”, pubblicato nel 1859; cfr. Angela Pellicciari, “I panni sporchi dei Mille”, Liberal, Roma, 2003, pag. 146.

Gigi Di Fiore, Controstoria dell’unità d’Italia. Fatti e misfatti del risorgimento”, Rizzoli, Milano, 2007, pagg. 58-59.

Giacomo Savarese, op.cit., pag. 26. pag. 38.

Nicola Zitara, “L’unità truffaldina”, www.nazionali.org , 11 settembre 2009.

Dalla lectio dedicata a Marco Minghetti, tenuta dall’economista liberale Vito Tanzi (ex direttore del Dipartimento di Finanza pubblica del Fondo Monetario Internazionale dal 1981 al 2000; consulente della Banca Mondiale, nonché sottosegretario all’Economia dal 2001 al 2003) il 25 ottobre 2011 presso la Fondazione CRT di Torino su “150 anni di finanza pubblica in Italia”; cfr. Il Giornale del 26 ottobre 2011.

Francesco Saverio Nitti (uomo politico ed economista, nonché Presidente del Consiglio del Regno d’Italia dal 23 giugno 1919 al 15 giugno 1920), “Scienza delle Finanze”, Pierro, 1903, pag. 292.

Era una specie di moneta cartacea costituita dalle «fedi di credito» e dalle «polizze notate», emesse dal Banco delle Due Sicilie (una istituzione pubblica seria, stimata sia all’interno che all’estero), le quali avevano una storia secolare ed erano apprezzate più dell’oro, perché interamente garantite nel loro valore nominale, che era pagabile a vista con monete-oro contanti, sia presso gli sportelli del Banco, che nelle tesorerie provinciali. Cfr. Nicola Zitara, “La gran cuccagna dei fratelli d’Italia”, periodico Due Sicilie n. 2/2004.

Pino Aprile, “Terroni”, Piemme, Milano, 2010, pag. 94.

Giacinto de’ Sivo, “Storia delle Due Sicilie dal 1847 al 1861”.

Elena Bianchini Braglia, op.cit., pagg. 181-182. pagg. 235-236

Giacinto de’ Sivo, “I Napoletani al cospetto delle Nazioni Civili”, a cura di Silvio Vitale, Il Cerchio, Rimini, 1994. Gennaro De Crescenzo, “Contro Garibaldi. Appunti per demolire il mito di un nemico del Sud”, Il Giglio, Napoli, 2006, pag. 29.

Francesco Guglianetti a Luigi Carlo Farini, Torino, 7 ottobre 1860; in Roberto Martucci, “L’invenzione dell’Italia unita, 1855-1864”, Sansoni, Milano, 1999, pag. 229.

“La storia del debito pubblico italiano inizia nel 1861 con l’unità d’Italia”, Veya.it, 16 settembre 2011; nonché Fabio Calzavara, “Le origini della Banca d’Italia”, tratto da “Le Banche dei Fratelli d’Italia”, su: http://cronologia.leonardo.it, 18 gennaio 2008. «Nel 1849 si era costituita in Piemonte la Banca Nazionale degli Stati Sardi, di proprietà privata. Cavour, che peraltro aveva i propri interessi in quella banca, impose al parlamento savoiardo di affidare a tale istituto compiti di tesoreria della Stato (configurandosi, in tal modo, un gigantesco conflitto d’interesse!). Fu così che ad una banca privata (antenata della privata Banca d’Italia S.p.a.) fu conferito l’enorme potere di emettere e gestire denaro dello Stato! A quei tempi l’emissione di carta moneta avveniva solo in Piemonte».

Certo, le giustificazioni non mancarono: all’epoca si addussero “motivi patriottici” e, cioè, quelli della guerra contro l’Austria; ma, se così fosse stato, perché il corso forzoso fu mantenuto fino al 1883 e, quindi, ben oltre la breve terza guerra d’indipendenza del 1866 e della stessa presa di Roma del 1870? Non mancarono ulteriori giustificazioni, quali quella che la necessità del corso forzoso derivava dalla crisi dell’industria, messa in ginocchio dalla concorrenza straniera; ma perché, allora, non si ricorse al normale sistema della tariffa doganale al posto di quello, indiretto e macchinoso, del corso forzoso? La risposta a tali domande è che il corso forzoso era stato introdotto per togliere d’impaccio la Banca Nazionale e le banche ad essa collegate che, grazie alla loro allegra finanza, si trovavano sull’orlo del fallimento: la inconvertibilità della sola moneta della Banca Nazionale permise, a questa, di continuare placidamente il suo drenaggio di capitali e di oro dal Sud, essendo rimasta invece convertibile la moneta del Banco di Napoli.

Autori vari, “La storia proibita”, Controcorrente, Napoli, 2001, pagg. 103 e seguenti.

Il filosofo Augusto Del Noce definì il risorgimento «una pagina dell’imperialismo inglese».

Carlo Coppola, “L’insabbiamento culturale della Questione Meridionale”,