Molti storici in epoca moderna hanno fatto luce sugli eventi che hanno caratterizzato l’unità d’Italia dimostrando, con certezza, che la cultura di “regime” stese, dai primi anni dell’unità, un velo pietoso sulle vicende “risorgimentali” e sul loro reale evolversi.

Tutte le forme d’influenza sulla pubblica opinione furono messe in opera, per impedire che la sconfitta dei Borboni o la rivolta del popolo meridionale si colorasse di toni positivi.

Si cercò di rendere patetica e ridicola la figura di Francesco II – il “Franceschiello” della vulgata arrivando alla volgarità di far fare dei fotomontaggi della Regina Maria Sofia in pose pornografiche, che furono spediti a tutti i governi d’Europa e a Francesco II stesso, il quale, figlio di una “santa” e allevato dai preti, con ogni probabilità non aveva mai visto sua moglie nuda nemmeno dal vivo. Risultò, in seguito, che i fotomontaggi erano stati eseguiti da una coppia di fotografi di dubbia fama, tali Diotallevi, che confessarono di aver agito su commissione del Comitato Nazionale; la vicenda suscitò scalpore e, benché falsa, servì allo scopo di incrinare la reputazione dei due sovrani in esilio.

La memoria di Re Ferdinando II, padre di Francesco, fu infangata da accuse di brutalità e ferocia: gli fu scritto dal Gladstone interessatamente – d’essere stato – lui cattolicissimo – “la negazione di Dio”.

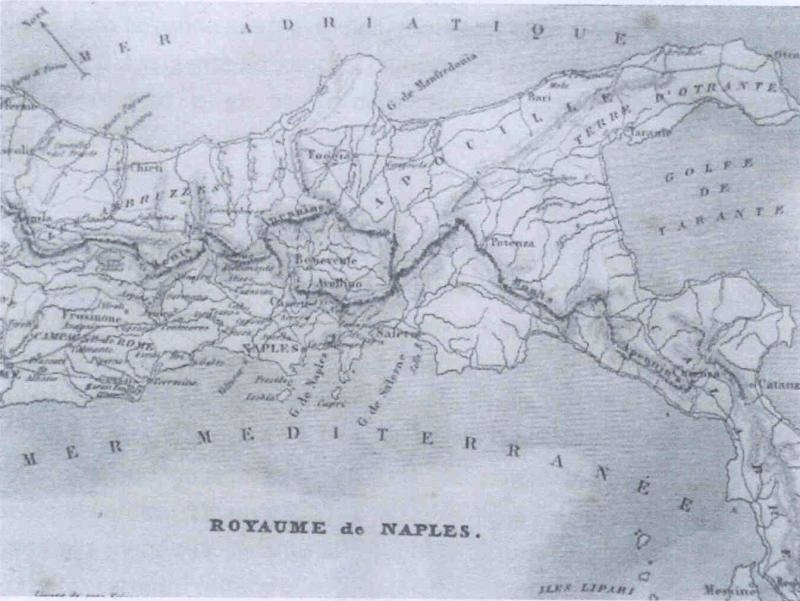

Soprattutto si minimizzò l’entità della ribellione che infiammava tutto il l’ex Regno di Napoli, riducendolo a “volgare brigantaggio”, come si legge nei giornali dell’epoca (giornali, peraltro, pubblicati solo al nord in quanto la libertà di stampa fu abolita al sud fino al 31 dicembre 1865); nasce così la leggenda risorgimentale della “cattiveria” dei Borboni contrapposta alla “bontà” dei piemontesi e dei Savoia che riempirà le pagine dei libri scolastici.

Restano a chiarire le motivazioni che hanno indotto gli ambienti accademici del Regno d’Italia prima, del periodo fascista e della Repubblica poi, a mantenere fin quasi ai giorni nostri, una versione dei fatti così lontana dalla verità.

Le ragioni sono composite, ma riconducibili ad un concetto che il D’Azeglio enunciò nel secolo scorso “Abbiamo fatto l’Italia, adesso bisogna fare gli Italiani”, e possono essere esemplificate nel seguente modo:

a. Il mondo della cultura post-unitaria si adoperò per sradicare dalla coscienza e dalla memoria di quelle popolazioni che dovevano diventare italiane, il modo piratesco e cruentisissimo con il quale l’unità si ottenne, ammantando di leggende “l’eroico” operato dei Garibaldini (che sarebbero stati, nonostante tutto, schiacciati prima o poi dall’esercito borbonico), sminuendo il fatto che la reale conquista del meridione fu ottenuta, in realtà, dall’esercito piemontese, attraverso le vicende della guerra civile – nonostante la formale annessione al Regno di Piemonte – e tacendo, soprattutto, la circostanza che le popolazioni del sud, salvo una minoranza di latifondisti ed intellettuali, non avevano nessuna voglia di essere “liberate” e anzi reagirono violentemente contro coloro i quali, a ragione, erano considerati invasori.

Per contro si diede della deposta monarchia borbone un’immagine traviata e distorta, e del ‘700 e ‘800 napoletano la visione, bugiarda, di un periodo sinistro d’oppressione e miseria dal quale le genti del sud si emanciperanno, finalmente, con l’unità, liberate dai garibaldini e dai piemontesi dalla schiavitù dello “straniero”.

b. Il Ministero della Pubblica Istruzione e della cultura popolare del periodo fascista, proteso com’era al perseguimento di valori nazionalistici e legato a filo doppio alla dinastia Savoia, non ebbe, per ovvi motivi, nessuna voglia di tipo “revisionista”, riconducendo anzi l’origine della nazione al periodo romano e saltando a piè pari un millennio di storia meridionale. Il governo fascista ebbe l’indiscutibile merito di cercare di innescare un meccanismo di recupero economico della realtà meridionale, ma da un punto di vista storico insabbiò ancor di più la questione meridionale, ritenendola inutile e dannosa nell’impianto culturale del regime.

c. La Repubblica Italiana, nel dopoguerra, mantenne intatto, in sostanza, l’impianto di pubblica istruzione del periodo fascista.

La nazione emergeva, non bisogna dimenticarlo, da una guerra civile, nella quale le fazioni in lotta avevano, con la Repubblica di Salò, diviso in due l’Italia, il movimento indipendentista siciliano era in piena agitazione (erano gli anni delle imprese di Salvatore Giuliano), non era certamente il momento di sollevare dubbi sulla veridicità della storia risorgimentale e alimentare così tesi separatiste.

Si è arrivati in questo modo ai giorni nostri, dove ancora adesso, in molti libri scolastici, la storia d’Italia e del meridione in particolare è vergognosamente mistificata.

In campo economico la visione che si dette del Regno delle due Sicilie fu, se possibile, ancora più lontana dalla realtà effettuale.

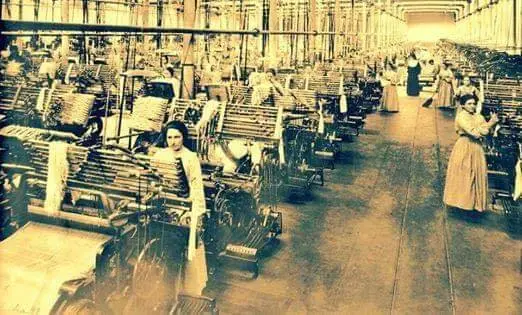

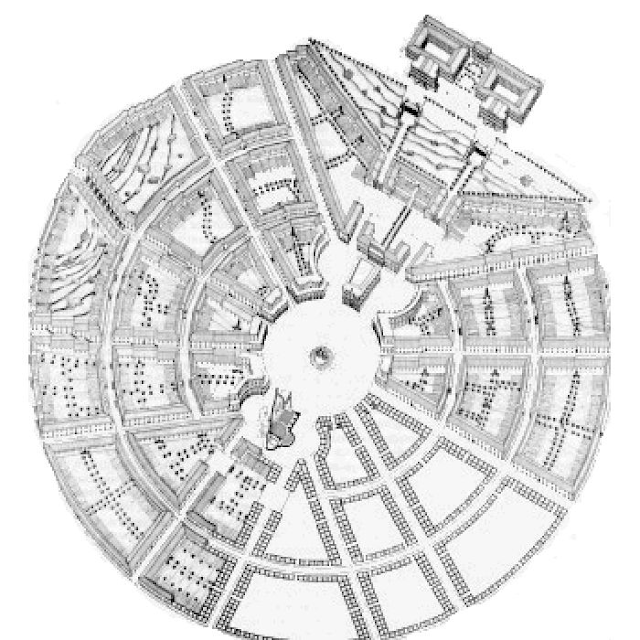

Il Sud borbonico, come ci riporta Nicola Zitara era: “Un paese strutturato economicamente sulle sue dimensioni. Essendo, a quel tempo, gli scambi con l’estero facilitati dal fatto che nel settore delle produzioni mediterranee il paese meridionale era il piú avanzato al mondo, saggiamente i Borbone avevano scelto di trarre tutto il profitto possibile dai doni elargiti dalla natura e di proteggere la manifattura dalla concorrenza straniera. Il consistente surplus della bilancia commerciale permetteva il finanziamento d’industrie, le quali, erano sufficientemente grandi e diffuse, sebbene ancora non perfette e con una capacità di proiettarsi sul mercato internazionale limitata, come, d’altra parte, tutta l’industria italiana del tempo (e dei successivi cento anni). (…) Il Paese era pago di sé, alieno da ogni forma di espansionismo territoriale e coloniale. La sua evoluzione economica era lenta, ma sicura. Chi reggeva lo Stato era contrario alle scommesse politiche e preferiva misurare la crescita in relazione all’occupazione delle classi popolari. Nel sistema napoletano, la borghesia degli affari non era la classe egemone, a cui gli interessi generali erano ottusamente sacrificati, come nel Regno sardo, ma era una classe al servizio dell’economia nazionale”.

In realtà il problema centrale dell’intera vicenda è che nel 1860 l’Italia si fece, ma si fece malissimo. Al di là delle orribili stragi che l’unità apportò, le genti del Sud patiscono ancora ed in maniera evidentissima i guasti di un processo di unificazione politica dell’Italia che fu attuato senza tenere in minimo conto le diversità, le esigenze economiche e le aspirazioni delle popolazioni che venivano aggregate.

La formula del “piemontismo”, vale a dire della mera e pedissequa estensione degli ordinamenti giuridici ed economici del Regno di Piemonte all’intero territorio italiano, che fu adottata dal governo, e i provvedimenti “rapina” che si fecero ai danni dell’erario del Regno di Napoli, determinarono un’immediata e disastrosa crisi del sistema sociale ed economico nei territori dell’ex Regno di Napoli e il suo irreversibile collasso.

D’altronde le motivazioni politiche che avevano portato all’unità erano, come sempre accade, in subordine rispetto a quelle economiche.

Se si parte dall’assunto, ampiamente dimostrato, che lo stato finanziario del meridione era ben solido nel 1860, si comprendono meglio i meccanismi che hanno innescato la sua rovina.

Nel quadro della politica liberista impostata da Cavour, il paese meridionale, con i suoi quasi nove milioni di abitanti, con il suo notevole risparmio, con le sue entrate in valuta estera, appariva un boccone prelibato.

L’abnorme debito pubblico dello stato piemontese procurato dalla politica bellicosa ed espansionista del Cavour (tre guerre in dieci anni!) doveva essere risanato e la bramosia della classe borghese piemontese per la quale le guerre si erano fatte (e alla quale il Cavour stesso apparteneva a pieno titolo) doveva essere, in qualche modo, soddisfatta.

Descrivere vicende economiche e legate al mondo delle banche e della finanza, può risultare al lettore, me ne rendo conto, noioso, ma non è possibile comprendere alcune vicende se ne conoscono le intime implicazioni.

Lo stato sabaudo si era dotato di un sistema monetario che prevedeva l’emissione di carta moneta mentre il sistema borbonico emetteva solo monete d’oro e d’argento insieme alle cosiddette “fedi di credito” e alle “polizze notate” alle quali però corrispondeva l’esatto controvalore in oro versato nelle casse del Banco delle Due Sicilie.

Il problema piemontese consisteva nel mancato rispetto della “convertibilità” della propria moneta, vale a dire che per ogni lira di carta piemontese non corrispondeva un equivalente valore in oro versato presso l’istituto bancario emittente, ciò dovuto alla folle politica di spesa per gli armamenti dello stato.

In parole povere la valuta piemontese era carta straccia, mentre quella napolitana era solidissima e convertibile per sua propria natura (una moneta borbonica doveva il suo valore a se stessa in quanto la quantità d’oro o d’argento in essa contenuta aveva valore pressoché uguale a quello nominale).

Quindi cita ancora lo Zitara: “Senza il saccheggio del risparmio storico del paese borbonico, l’Italia sabauda non avrebbe avuto un avvenire. Sulla stessa risorsa faceva assegnamento la Banca Nazionale degli Stati Sardi. La montagna di denaro circolante al Sud avrebbe fornito cinquecento milioni di monete d’oro e d’argento, una massa imponente da destinare a riserva, su cui la banca d’emissione sarda – che in quel momento ne aveva soltanto per cento milioni – avrebbe potuto costruire un castello di cartamoneta bancaria alto tre miliardi. Come il diavolo, Bombrini, Bastogi e Balduino (titolari e fondatori della banca, che sarebbe poi divenuta Banca d’Italia) non tessevano e non filavano, eppure avevano messo su bottega per vendere lana. Insomma, per i piemontesi, il saccheggio del Sud era l’unica risposta a portata di mano, per tentare di superare i guai in cui s’erano messi”.

A seguito dell’occupazione piemontese fu immediatamente impedito al Banco delle Due Sicilie (diviso poi in Banco di Napoli e Banco di Sicilia) di rastrellare dal mercato le proprie monete per trasformarle in carta moneta così come previsto dall’ordinamento piemontese, poiché in tal modo i banchi avrebbero potuto emettere carta moneta per un valore di 1200 milioni e avrebbero potuto controllare tutto il mercato finanziario italiano (benché ai due banchi fu consentito di emettere carta moneta ancora per qualche anno). Quell’oro, invece, attraverso apposite manovre passò nelle casse piemontesi.

Tuttavia nella riserva della nuova Banca d’Italia, non risultò esserci tutto l’oro incamerato (si vedano a proposito gli Atti Parlamentari dell’epoca).

Evidentemente parte di questo aveva preso altre vie, che per la maggior parte furono quelle della costituzione e finanziamento di imprese al nord operato da nuove banche del nord che avrebbero investito al nord, ma con gli enormi capitali rastrellati al sud.

Ancora adesso, a ben vedere, il sistema creditizio del meridione risente dell’impostazione che allora si diede. Gli istituti di credito adottano ancora oggi politiche ben diverse fra il nord ed il sud, effettuando la raccolta del risparmio nel meridione e gli investimenti nel settentrione.

Il colpo di grazia all’economia del sud fu dato sommando il debito pubblico piemontese, enorme nel 1859 (lo stato più indebitato d’Europa), all’irrilevante debito pubblico del Regno delle due Sicilie, dotato di un sistema di finanza pubblica che forse rigidamente poco investiva, ma che pochissimo prelevava dalle tasche dei propri sudditi. Il risultato fu che le popolazioni e le imprese del Sud, dovettero sopportare una pressione fiscale enorme, sia per pagare i debiti contratti dal governo Savoia nel periodo preunitario (anche quelli per comprare quei cannoni a canna rigata che permisero la vittoria sull’esercito borbonico), sia i debiti che il governo italiano contrarrà a seguire: esso in una folle corsa all”armamento, caratterizzato da scandali e corruzione, diventò, con i suoi titoli di stato, lo zimbello delle piazze economiche d’Europa.

Scrive ancora lo storico Zitara: “La retorica unitaria, che coprì interessi particolari, non deve trarre in inganno. Le scelte innovative adottate da Cavour, quando furono imposte all’intera Italia, si erano già rivelate fallimentari in Piemonte. A voler insistere su quella strada fu il cinismo politico di Cavour e dei suoi successori, l’uno e gli altri più uomini di banca che veri patrioti. Una modificazione di rotta sarebbe equivalsa a un’autosconfessione. Quando, alle fine, quelle “innovazioni”, vennero imposte anche al Sud, ebbero la funzione di un cappio al collo.

Bastò qualche mese perché le articolazioni manifatturiere del paese, che non avevano bisogno di ulteriori allargamenti di mercato per ben funzionare, venissero soffocate.

L’agricoltura, che alimentava il commercio estero, una volta liberata dei vincoli che i Borbone imponevano all’esportazione delle derrate di largo consumo popolare, registrò una crescita smodata e incontrollabile e ci vollero ben venti anni perché i governi sabaudi arrivassero a prostrarla. Da subito, lo Stato unitario fu il peggior nemico che il Sud avesse mai avuto; peggio degli angioini, degli aragonesi, degli spagnoli, degli austriaci, dei francesi, sia i rivoluzionari che gli imperiali”.

Per contro una politica di sviluppo, fra mille errori e disastri economici epocali (basti pensare al fallimento della Banca Romana, principale finanziatrice dello stato unitario o allo scandalo Bastogi per l’assegnazione delle commesse ferroviarie), fu attuata solo al Nord mentre il Sud finì per pagare sia le spese della guerra d’annessione, sia i costi divenuti astronomici dell’ammodernamento del settentrione.

Il governo di Torino adottò nei confronti dell’ex Regno di Napoli una politica di mero sfruttamento di tipo “colonialista” tanto da far esclamare al deputato Francesco Noto nella seduta parlamentare del 20 novembre 1861: “Questa è invasione non unione, non annessione! Questo è voler sfruttare la nostra terra come conquista. Il governo di Piemonte vuol trattare le province meridionali come il Cortez ed il Pizarro facevano nel Perú e nel Messico, come gli inglesi nel regno del Bengala”.

La politica dissennatamente liberistica del governo unitario portò, peraltro, la neonata e debolissima economia dell’Italia unita a un crack finanziario.

Le grandi società d’affari francesi ed inglesi fecero invece, attraverso i loro mediatori piemontesi, affari d’oro.

Nel 1866, nonostante il considerevole apporto aureo delle banche del sud, la moneta italiana fu costretta al “corso forzoso” cioè fu considerata dalle piazze finanziarie inconvertibile in oro. Segno inequivocabile di uno stato delle finanze disastroso e di un’inflazione stellare. I titoli di stato italiani arrivarono a valere due terzi del valore nominale, quando quelli emessi dal governo borbonico avevano un rendimento medio del 18%.

Ci vorranno molti decenni perché l’Italia postunitaria, dal punto di vista economico, possa riconquistare una qualche credibilità.

L’odierna arretratezza economica del Meridione è figlia di quelle scelte scellerate e di almeno un cinquantennio di politica economica dissennata e assolutamente dimentica dell’ex Regno di Napoli da parte dello stato unitario.

Si dovrà aspettare il periodo fascista per vedere intrapresa una qualche politica di sviluppo del Meridione con un intervento strutturale sul suo territorio attraverso la costruzione di strade, scuole, acquedotti (quello pugliese su tutti), distillerie ed opifici, la ripresa di una politica di bonifica dei fondi agricoli, il completamento di alcune linee ferroviarie come la Foggia-Capo di Leuca, – iniziata da Ferdinando II di Borbone, dimenticata dai governi sabaudi e finalmente terminata da quello fascista.

Ma il danni e i disastri erano già fatti: una vera economia nel sud non esisteva più e le sue forze più giovani e migliori erano emigrate all’estero.

Nonostante gli interventi negli anni ’50 del XX secolo con il piano Marshall (peraltro con nuove sperequazioni tra nord e sud), ’60 e ’70 con la Cassa per il Mezzogiorno e l’aiuto economico dell’Unione Europea ai giorni nostri, il divario che separa il Sud dal resto d’Italia è ancora notevole.

La popolazione dell’ex Regno di Napoli, falcidiata dagli eccidi del periodo del “brigantaggio”, stremata da anni di guerra, di devastazioni e nefandezze d’ogni genere, per sopravvivere, darà vita alla grandiosa emigrazione transoceanica degli ultimi decenni dell”800, che continuerà, con una breve inversione di tendenza nel periodo fascista e una diversificazione delle mete che diventeranno il Belgio, la Germania, la Svizzera, fin quasi ai giorni nostri.

Il Sud pagherà, ancora una volta, con il flusso finanziario generato dal lavoro e dal sacrificio degli emigranti meridionali, lo sviluppo dell’Italia industriale.

Ritengo, in conclusione, che sia un diritto delle gente meridionale riappropriarsi di quel pezzo di storia patria che dopo il 1860 le fu strappato e un dovere del corpo insegnanti dello stato favorire un’analisi storica più oggettiva di quei fatti che tanto peso hanno avuto ed hanno ancora nello sviluppo sociale del Paese, anche attraverso una scelta dei testi scolastici più oculata ed imparziale.

La guerra fra il nord ed il sud d’Italia non si combatte più sui campi di battaglia del Volturno, del Garigliano, sugli spalti di Gaeta o nelle campagne infestate dai “briganti”, ma non per questo è meno viva; continua ancora oggi sul terreno di una cultura storica retriva e bugiarda che, alimentando una visione del sud “geneticamente” arretrato, produce un’ulteriore frattura tra due “etnie” che non si sono amate mai.

Il dibattito ancora aperto e vivace sull’ipotesi di una Italia federalista, i toni accesi del Partito della Lega Nord, una certa avversione, subdola ma reale, tra la gente del nord e quella del sud, nonostante il “rimescolamento” dovuto all’emigrazione interna, testimoniano quanto queste problematiche, nate nel 1860, siano ancora attualissime.

Oggi l’unità dello stato, in un periodo dove il progresso passa attraverso enti politico-economici sopranazionali come la Comunità Europea, è certamente un valore da salvaguardare, ma al meridione è dovuta una politica ed una attenzione particolari, una politica legata ai suoi effettivi interessi, che valorizzi le sue enormi risorse e assecondi le sue vocazioni, a parziale indennizzo dei disastri e delle ingiustizie che l’unità vi ha apportato.

L’enorme numero di morti che costò l’annessione, i 23 milioni di emigrati dal meridione dell’ultimo secolo, che hanno sommamente contribuito, a costo di immani sforzi, alla realizzazione di un’Italia moderna e vivibile, meritano quel concreto riconoscimento e quel rispetto che per 140 anni lo Stato, attraverso una cultura storica mendace, gli ha negato e che oggi gli eredi della Nazione Napoletana reclamano.

di CARLO COPPOLA

“Controstoria dell’Unità d’Italia”

M.C.E. Editore