Non troverai mai la verità, se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspettavi di trovare.

Eraclito

Non troverai mai la verità, se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspettavi di trovare.

Eraclito

Figure di donne che hanno attraversato storie di criminalità, considerate di cattivo esempio, hanno rappresentato una terrificante incarnazione del male, da questo ne deriva la rimozione delle loro vite e della loro sofferenza, in questo post vi è un briciolo di verità strappata alla polvere degli archivi.

Nella lingua italiana molti sostantivi, che indicano attività o mestieri, sono stati concepiti, nei vari momenti dell’elaborazione della lingua, in canoniche ed esclusive desinenze maschili: “dottore”, “avvocato”, “brigante”. Termini in cui la presenza della donna era esclusa a priori. Quando poi accaddero mutamenti sociali tali da consentire uno straripamento femminile entro argini inconsueti, le intruse vennero bollate anche linguisticamente, e furono, con un fondo di ironia ed eclatante cacofonia, non le dottore ma le dottoresse, non le avvocate ma le avvocatesse, non le briganti ma le brigantesse. Così nacque, in un clima di leggenda, la Papessa, e alla moglie del Doge di Venezia fu affibbiato il ridicolo “Dogaressa”… Ma se le infrazioni a cui si è chiamati a dare un nome sono a volte componibili entro schemi sociali accettabili, altre volte, tutti gli anni del mondo non riusciranno ad escludere l’esecrazione, il disgusto, e la paura. Questa nota è un pretesto per introdurre la vita e la morte delle rimosse e rifiutate brigantesse, il cui nome pare quasi uno scherzo, e la cui storia fu annullata nella Storia che decise di farle scomparire.

Quando l’Italia dichiarò guerra al sud

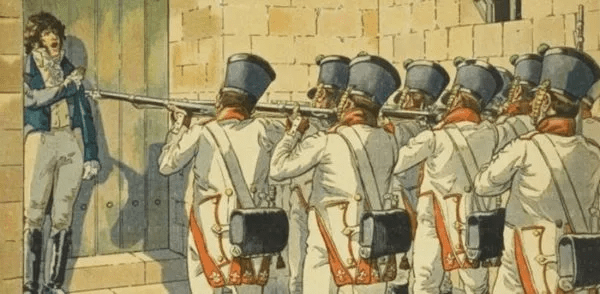

Nel 1860 viene unificata l’Italia, anche se ci vorranno ancora dieci anni per sciogliere nodi fondamentali, quali ad esempio la Questione Romana. E il Primo Ministro Cavour, prendendo la parola nel primo parlamento unitario, nel ’71, dirà che lo sapevano anche i bambini, che fatta l’Italia bisognava fare gli italiani. Ciò che i bambini ignoravano, poiché nessuno glielo diceva, è che, per imporre il dominio dello Stato Piemontese sul Meridione, non si esitò a dichiarare una nuova guerra: quella per l’egemonizzazione. I soldati italiani furono mandati a placare col sangue i tumulti popolari di quanti, da Roma in giù, non si sentivano rappresentati da uno stato “francese”, che imponeva tasse, obbligava i loro figli al servizio di leva obbligatorio, poneva la sua giurisdizione su tutte le forme amministrative. Se alcune menti liberali “illuminate” fecero inchieste approfondite sui disagi del Sud é se ai problemi del brigantaggio, il Parlamento dedicò ore di seduta, la linea che fini col prevalere fu la più dura che si potesse immaginare: la legge Pica istituì tribunali militari, novantamila soldati furono mandati a combattere l’eversione, le province meridionali furono in breve tempo “pacificate”. Fu detto che il brigantaggio era un fenomeno “reazionario”, ispirato e sovvenzionato dalla spodestata dinastia borbonica: in realtà, se questo fu vero, lo fu solo in quanto rifiuto del Governo nuovo e lontano, e fu insieme a molte altre verità: verità contraddittorie, e difficili da ricostruire, dal momento che poche sono le reali testimonianze dei briganti (spesso estorte negli interrogatori), gli osservatori che allora ne scrissero, agirono sempre nell’ambito di un’ottica criminalizzante e giustificatoria degli eccidi compiuti dallo Stato. Quello Stato che, come scrisse Gramsci, “ha messo a ferro e fuoco l’Italia meridionale e le isole crocifiggendo, squartando, seppellendo vivi i contadini poveri che gli scrittori salariati tentarono infamare col marchio dei briganti”…

La sensazione che qualcosa non quadrava, che mancava, si scopre guardando foto delle brigantesse: con il fucile in mano; le espressioni severe, ma non tristi. Tutte le foto sono state scattate da un fotografo dell’esercito, al momento dell’arresto delle donne, e nei loro sguardi, se c’era sfida, non era una sfida “forzata”. Traspariva, invece, una grande naturalezza. Qualcuna poi era stata fotografata dopo l’uccisione, ed era nuda: uno sfregio in più.” una repressione in più, più voglia selvaggia di cancellare. Le notizie sulle donne briganti sono poche, difficilissimo è ricrearne un percorso, perché tutti hanno cercato di rimuoverle. Nelle memorie degli ufficiali del tempo, dei cronisti prezzolati, degli pseudo-scienziati, le tracce del loro passaggio sembravano non esistere. Addirittura la smania puntigliosa di Lombroso le estromette: dopo aver analizzati i crani dei briganti caduti per dimostrare i presupposti delle sue teorie fisiognomiche, ebbe a dire, in appena due righe, che fra i briganti c’erano anche delle donne, ma erano talmente bestiali e tremende che è meglio dimenticarle per sempre.

Una storia di silenzi

Così ne parlarono, non parlandone. Resero entusiasmante e malinconico lo sforzo di chi, oggi, va a cercarne le tracce umide di sangue e di vita. Bisogna chiarire da subito però alcune cose: trovare tracce di vita dimenticata è sempre, per chi fa ricerca, opera affettuosa, quasi di neofita, è un appassionato protendersi su un arco di storia. Ed è ricerca anche dolorosa, per superare la fitta fatica della polvere. Storie di donne rimosse: è un episodio, ed è già universale, la coscienza dell’emarginazione delle donne è ormai un’organizzazione mentale, uno schema in cui. continuamente, vanno a confluire i volti decifrati risorti dal nulla.

Non diciamo che, come sostiene Prancamaria Trapani (autrice di un libro dedicato alle brigantesse) “il brigantaggio femminile fu un fenomeno psicologicamente autonomo collaterale e distinto rispetto al brigantaggio maschile… Una prima ribellione femminista allo stato di soggezione atavico e tradizionale della donna… una sorta di suffragismo del subconscio, addirittura un fenomeno di parossismo asociale e anti-legalitario… “.

E violenza ed antistoricismo attribuire categorie postume di esperienze soltanto consce, forse, di “scellerata” coscienza della giustizia. Né compiamo quel terribile, nefasto rito dell’attualizzazione tracciando paralleli inverosimili e contorti tra le donne briganti di allora e le donne oggi nella lotta armata. Né mi sembra il caso di improvvisare storie di eredità morale, o di continuità ideali che travalichino il semplice, biologico, tremendo costume dell’”attitudine” di subire il silenzio: poiché significherebbe appropriarsi, riutilizzare.

Michelina morì digrignando i denti

Jacopo Gelli ebbe “la buona ventura di mettere le mani sopra una quantità importante di carte documentarie”, abbondonate da un’organizzatore del brigantaggio. Così scrisse Banditi briganti e brigantesse nell’800: con la prosa in auge nel ’31. e con il filtro delle sue personali interpretazioni.

É lui a parlare di Gioconda Marini. Maria Capitanio e Carolina Casale, catturate con la banda di Giacomo Ciccone: “Le donne vestivano abiti maschili alla foggia brigantesca e come briganti avevano sparato con accanimento contro i nostri soldati, finché, circondate da ogni parte, furono disarmate con la violenza, dimostrandosi decise a non arrendersi. La prima a svelare il suo sesso fu la Gioconda Marini da Cervinara, sorella del capobanda Michele Marini. Sentendosi apostrofare con dileggio da taluni soldati per l’inconsueto sviluppo del ventile disse di essere femmina incinta di sette mesi in procinto di diventar madre per opera del suo amante, Alessandro Pace.

Indicava poi, due altri dei briganti cattatati, al par di lei femmine. Ed erano la Capitanio di San Vittore, amante del brigante Antonio Luongo, rinomata per la risolutezza nell’attaccare e svaligiare le persone, e la crudeltà nell’eseguire le decisioni del capobanda Ciccone, o per soddisfare la propria libidine di sangue la cui vista la esalatava. L’altra era la Casale, di Cervinara, amante del brigante Suppiello, essa pure da quattro mesi nell’attesa della maternità. La ferocia di queste brigantesse era proverbiale. Però la palma spetta a Cristina Cocozza, amante del capobanda Colamattei, catturata il 13 aprile 1868 da una colonna del 68° fanteria. La cattura di questa donna durante l’attacco nei pressi di Vallerotonda, costrinse il Colamattei a costituirsi, lasciando nelle mani dei nostri soldati una quantità di armi e di munizioni, molte vettovaglie e quadrupedi, abbandonati nella fuga dai briganti. Queste donne drude dei malandrini, erano le più sicure confidenti ed informatrici delle bande, pronte a morire piuttosto che tradire i loro. Esse, ora camuffate da briganti, ora da pastori, ora nel loro abito di donna andavano e venivano inosservate, portando notizie precise e sicure sui movimenti delle nostre truppe, o rifornimenti di munizioni, che celavano sotto le ampie sottane, ai compagni”.

Ma non tutte le “drude” avevano questa vocazione alla fedeltà. Gelli ci racconta di Mariannina, la donna di Caruso. Il quale Caruso, al termine di numerose battaglie, “fu preso caldo caldo nel suo nido d’amore, mentre dormiva sotto la vigile custodia della sua Mariannina. Egli è, che la cattura non fu come si suol dire: spontanea. I diavoli della gelosia, o quelli dell’oro o gli altri della vendetta dovevano averci messo lo zampino. Caruso da più giorni scappava, come cervo davanti a muta, all’inseguimento dei nostri soldati, che non gli davano requie. Stanco, sfinito, disfatto, estenuato, dalla fuga perenne e dai continui allarmi cedette al bisogno di riposo, sebbene sapesse i regolari e le guardie nazionali poco lontani dal suo rifugio. Si addormentò, sicuro che la vigile compagna, la cara Mariannina, lo avrebbe svegliato in caso di pericolo. Meglio Caruso non poteva affidarsi!”

La sensibilità maschile di Gelli, peraltro sempre schierato con tutto sé stesso dalla parte dell’esercito e della legge, questa volta ha lievi sussulti di fratellanza. Il bandito tradito dalla donna è un cervo inseguito, è l’unico brigante a ricevere una descrizione “umana”… Per Mariannina, naturalmente, il metro è diverso, e le accuse “femminili”: “Data la passione per la vita avventurosa della Mariannina, non è escluso che abbia consolato tanto il Caruso quanto Nico Nanco (celebre bandito dell’epoca)”. Poco più in là, troveremo data con non-chalance, la notizia che Caruso aveva ucciso il padre di Mariannina. Ed è ozioso discutere se le notizie qui riportate siano tutte false o tutte manipolate: ciò che emerge con chiarezza è l’esistenza di un diverso criterio per descrivere, nell’ambito della stessa “criminalità”, gli uomini e le donne. Per le quali donne la trasgressione è sempre accompagnata da valutazioni di tipo morale, in cui si rintracciano tutte le valutazioni affastellate nello stretto spazio tra le definizioni: madre-moglie-prostituta. Della banda di Schiavone “facevano parte due donne: Filomena Potè, amante titolare, e Rosa Tardagno, diremo amante… supplementare. L’una e l’altra si eguagliavano nella crudeltà, nella temerarietà senza pari e nell’odio dei nostri soldati. Se taluni di questi nostri cari figlioli cadeva nelle mani di quelle due male femmine, era certo di finire i suoi giorni tra le sofferenze più oltraggiose e atroci!” In un’occasione poi il Gelli è costretto a nominare l’esistenza di una capo-brigante. Devono comunque essercene state delle altre, per le quali l’esercizio del comando, rispettato e tenuto in considerazione dai loro compagni, è considerato in qualche modo “Stimmata” di una crudeltà eccessiva tra le eccessive crudeltà dei briganti. Francesco Guerra non era un vero capo: “La sua banda non era numerosa, appena una decina di masnadieri, come lui decisi a tutto, i quali, compreso il Guerra, obbedivano ciecamente ad una donna segaligna, brutta, tutta nervi e volontà, Michelina Di Cesare, da Caspoli, druda del Guerra”. La banda infine affrontò, sul Monte Marrone, la sua ultima battaglia, “alla testa di quell’anima dannata della Michelina”. I colpi dell’esercito stermineranno questo gruppo. “La rea donna aveva combattuto come una leonessa. Colpita al capo, la femmina morì digrignando i denti per la rabbia di essere stata vinta e non per l’orrore dei misfatti compiuti”. Ma la bellezza non ispira più simpatia, anzi, tutt’altro: Maria

Oliverio “passava per essere la più bella del luogo, con il suo abbondante casco di capelli corvini, e con gli occhi nerissimi rispecchianti un’anima altera e decisa. Il Monaco un giorno venne a questione con un proprietario del paese e, in un momento d’ira, imbracciò lo schioppo, sparò e lo uccise. Per sottrarsi all’arresto si immacchiò e quindi si fece brigante, raccogliendo intorno a sé un buon numero di malviventi. Mentre il marito faceva, suo malgrado, uccel di bosco, la moglie venne a conoscere che la sorella era stata amante di lui. Non tollerando che essa avesse vissuto o potesse vivere di nuovo di furto sul suo amore, per gelosia aspra decide di vendicarsi. Con un pretesto fece dormire in casa sua la sorella e durante il sonno la crivellò di ferite con un coltello, onde ne morì. Compiuta la vendetta raggiunse il marito nella macchia e, vestitasi da uomo brigante, in breve divenne la dominatrice di tutta la banda”. Finirà condannata a morte per il tradimento di uno dei suoi.

I misteriosi rapimenti di Concetta

La scelta di riportare così ampi stralci delle descrizioni del Gelli nasce da due ordini di considerazioni: il primo è quello di tracciare, prima di andare avanti, praticamente tutto il panorama delle notizie riportate sulle brigantesse, e delle interpretazioni di esse date, poiché quella del Gelli è l’unica raccolta di “aneddotica” in proposito; il secondo è di far parlare questo testimone così inquadrato e di far raccontare a lui stesso l’infinita malafede della storia, che, se in questo caso esalta all’ennesima potenza il disgusto per le donne, in tutti gli altri casi, negli innumerevoli volumi e saggi scritti sul brigantaggio, ne cancella la presenza.

Così Anna Cartabelotta, Rosa Reginella incinta di sette mesi e condannata a venti anni, Maria Patulli, Generosa Cardomone, Filomena Cianciarullo in procinto di maternità, Chiara Nardi e tante altre, non hanno che il nome e l’indicazione del brigante, che si supponeva loro amante, per disegnar loro un volto umano.

Cercando negli archivi polverosi, massacrandosi gli occhi per decifrare grafie illeggibili e inchiostri stinti dal tempo, si ritrova qualche storia di donna, per quanto almeno è possibile ricostruire la storia dai verbali dei processi, in calce ai quali la croce per firma tracciata con mano tremante da tutto il senso e l’orrore di un’emarginazione antica.

Le briganti che emergono da questi documenti sono molto lontane dalla ferocia che il Gelli attribuisce loro. Per fortuna o per sfortuna non saprei dire, per riprova però, questo si, delle profonde bugie riportate nei tempi. E così Maria Giovanna Simoncelli. contadina, di anni 22, appare in giudizio insieme a Michele Angelo Cipriano di anni 24. Lui dice di essere diventato brigante “per i bistrattamenti ricevuti dal suo padrone Antonio Santoro”, lei invece racconta che “amoreggiando con Cipriano fin dall’aprile 1863 fu poi arrestata come sospetta manutengola e poi mentre stava in paese un tal Michelangelo Majorano andò per ben tre volte a persuaderla perché seguisse il suo innamorato, ma essa essendo restia non voleva”. La storia termina con un rapimento: Maria Giovanna viene attirata in un tranello e portata da Cipriano. E questo è quanto pare, lei ammetta, perché “alle altre domande è negativa”.

Dalle carceri di Castelbaronia, scriveranno all’avvocato per chiedere direttive: è stato infatti ordinato il trasferimento della Simoncelli ad Avellino, ma “si presenta la difficoltà che è incinta di sette od otto mesi, perciò la prego scrivermi se deve essere tradotta costei in Avellino subito, o se crede meglio attendere l’esito della gravidanza”.

Una nuova lettera, una quindicina di giorni dopo, dichiarava che Maria Giovanna era “impossibilitata a rimanere in carcere”, e chiedeva che “fosse data in consegna fino allo sgravio, poiché veramente soffre delle continue convulsioni”.

Le immagini inedite che trapelano dai verbali sono lontane anni luce da quelle stigmatizzate da Gelli, sono a volte cariche di profondo orrore, quasi sempre delineano delle vittime. E la vittima più orrorifica è senza dubbio Angiolina Somardani. “druda” di Mauro Mugnolo, e da lui, confessa il “pentito” Curcio, ammazzata. L’autopsia sul suo cadavere rivela una furia scatenata e di segno molto preciso: ha ferite sulla testa, nel viso, sopra la ghiandola mammaria destra, sotto la mammella destra, e nel torace, trasversalmente all’ombelico.

Due vittime, una dei briganti e l’altra della legge, sembrano essere Varchione Concetta e Marri Luigia, imputate “la prima di brigantaggio e la seconda di complicità in detto reato “. Le notizie rintracciabili, specie nel caso di Concetta, appaiono contraddittorie, e difficili da comporre. Ma veniamo al caso. Le guardie circondano il villaggio Castelli per sorprendervi i briganti; arrestano Concetta, di anni 20, mentre fugge dalla casa di Luigia. “onde aveva pernottato la notte coi briganti”, “vestita da uomo con abiti poco comuni in questi paesi”. Segue una serratissima indagine sul conto di Concetta, che già era stata arrestata per nove mesi per quella che oggi si chiamerebbe “partecipazione a banda armata”.

Ma facciamo raccontare i fatti da lei: “Io venni catturata…, dai briganti capitanati da certo Pasquale Riccio che mi deflorò e col quale stetti sette mesi circa finché lui riuscì di fuggire ed andai a presentarmi a Napoli al generale Lamarmora, il quale mi fece processare nelle carceri di Cervinara, come mi fossi sgravata di un bambino, quindi venni tradotta a Campagna (…) indi posta in libertà e diretta con foglio di via a Cervinara venni nuovamente catturata dalla banda di Pasquale Mortone col quale stetti una ventina di giorni… “, ed il racconto prosegue spiegando che il Martone era stato istigato a catturarla da certi suoi conoscenti coi quali aveva avuto a che dire, e la storia, in realtà un po’ fumosa del doppio rapimento, insospettì moltissimo la Corte, ed anche il comandante dì distretto, il quale, parlando di lei dice che “poco tempo dopo che era uscita dalle carceri si faceva prendere dalla banda Martone… il che fa supporre che vi concorresse la sua volontà”. Ed il giudice Alfonso Rossi di Cervinara è ancora più esplicito: “da tempo veniva ricattata da un’orda brigantesca ignorandosi il luogo, e dal capobanda Pasquale Ricci venivale rapito l’onore, e posseduta dallo stesso per più mesi (…). E finalmente non debbo tacere che vuolsi pure che la Varichione (…) volontariamente si associa ad altra banda malfattrice che esisteva in questi monti… ”

Concetta discolpa del tutto Luigia, dicendo che i briganti erano entrati nella sua casa di soppiatto e che lei neanche era presente. La giunta municipale stende i suoi rapportini. E Maria Luigia è “già di pessima condotta sotto ogni rapporto, mentre la pubblica opinione la ritiene come in continuato contatto coi briganti, e che li riceveva a casa propria”.

Infine una serie di testimonianze a lei favorevoli, è l’aiuto di Concetta che, per discolparla totalmente, accusa del reato che Luigia è chiamata a scontare una vedova Rosa Mischiatello, che però è già riuscita a fuggire, riescono a discolpare totalmente Luigia dall’accusa di “manutengola”, cioè di “fiancheggiatrice” di briganti: una definizione che apre un ampio spaccato femminile in una storia parallela a quella sotterranea dei briganti, e sotterranea ancora più di questa. Manutengolo era chi portava viveri, chi riferiva dei movimenti delle truppe, chi accettava soldi per fare spese per conto dei briganti, chi li nascondeva, chi era insomma loro complice. A scopo “istruttivo”, le pene per queste persone erano fortissime, praticamente pari a quelle per brigantaggio vero e proprio, e le sentenze venivano affisse ai muri dei paesi “al terrore dei malvagi”.

Forse perché molte delle attività che si possono svolgere per aiutare un gruppo clandestino senza parteciparvi attivamente sono spiccatamente femminili, (dal lavare i panni all’essere, come più d’una volta alludevano i verbali, “donna di piacere”), le “manutengole” superano di gran lunga i “manutengoli”, e l’inquisizione scatenata contro di loro non dimentica mai di avere a che fare con donne…

Così Lucia Pisaniello, minore di anni 21, è costretta a scrivere questo aberrante “discarico”: “…Viene accagionata di essere stata donna di piacere dell’estinto famigerato Calabrese, e da una voce che circola anche fra gli ufficiali della guarnigione che risiede in Cervinara, che asseriscono che, il detto brigante Calbrese, dopo essere ucciso, fu trovato affetto da mali venerei. La supplicante per questo fatto domanda una perizia per mezzo di professori sanitari, i quali osserveranno la richiedente se trovasi pure infetta, ovvero conservi tuttora il pieno stato virginale”. Le saranno dati dieci anni, in considerazione della sua età. Sua madre ne prenderà venti.

La parentela con briganti, poi, è una sorta di predestinazione. Per esempio, quando fu arrestata Maria Maddalena Taddeo, il municipio del suo paese scrisse sul suo conto: “deve ritenersi di pessima condotta in quanto ai fatti di complicità al brigantaggio, perché essendo la stessa figlia e nipote dei briganti Taddeo non ha mancato fornirgli del bisognevole seguendoli per le montagne giusta la voce pubblica”. Maria Maddalena Taddeo era una donna perversa di anni 13! Alle parenti “più parenti”, cioè alle madri, si chiede, per amore o per forza, la delazione, in maniera, però, alquanto contraddittoria, poiché se Carmina Riccio, madre di Michele Cillo. “ha promesso’ sempre all’autorità di farlo presentare, ma giammai si è verificato, in conseguenza si crede che vi abbia avuto corrispondenza e connivenza”, Cioffi Diamante, madre dei Taddei. “è sempre stata negativa far presentare i figli, ed imprecava la madre di Cillo che voleva far presentare il figlio, quindi si presume connivenza”. Anche per tre donne di Bisaccia, Grazia Gervasio. Lucia Gentile e Antonia Fierro, si mobilita tutta la potenza inquisitoria. La sentenza le giudica favoreggiatrici, non senza aver scrutato con occhi maligni e attenti tutta la loro vita. Probabilmente tutta la volontà di scandagliare le loro esistenze nasce dal fatto che nel 1861, Francesco Gentile si era dato al brigantaggio. Ciò che è sicuro però è che nessuna sfera della loro esistenza sfugge all’analisi più impietosa. Nell’atto d’accusa contro di loro gli indizi sono già “prove”. Grazie alla testimonianza di un vedovo quarantenne, di un possidente di 63 anni, di un luogotenente della guardia nazionale e di un Economo Curato, si accerta dunque che “le imputate, le quali prima che il Francesco Gentile si desse nel 1861 al brigantaggio si trovavano nella estrema miseria, ebbero dopo tale epoca a condurre una vita comoda e agiata relativamente al loro stato; che la madre e la figlia Gentile si assentavano di sovente sul far della notte portandosi alla campagna d’onde non erano di ritorno che al mattino di buon’ora; che tali incursioni notturne venivano pur fatte dalla Fierro Antonia per portarsi a trovare il fratello brigante, ed il Francesco Gentile suo cognato, con cui faceva commercio adulterino; che le imputate furono vedute a lavare e fare asciugare camicie ed abiti da uomo, mentre non erano pubbliche lavandaie, e non avevano in casa uomini, cui potessero appartenere dette camicie ed abiti; che mentre prima del brigantaggio non riuscivano a pagare la pigione di casa, dopo tale epoca ebbero a pagare nel 1862 ducati 49 quale prezzo di una casa avuta in affitto… “.

Brigantesse, manutengole e drude che fossero, le donne di quei luoghi e di quegli anni parteciparono attivamente al brigantaggio. E tanta partecipazione non può che dimostrare che la loro fu una adesione viscerale, profonda, di donne, sprezzante, di emarginate, incazzate, di donne che amano, e non c’è da scandalizzarsi… a patto che non sia solo l’amore, troppo spesso sacrificale, a ricordare la lotta silenziosa, massiccia e vinta che esse portarono avanti. Trasmettendo la cultura, portarono in se stesse questo amore e lo tramandarono, amore che può diventare anche un disperato, dolente odio.

Storiografici e ideologici, quelli della storiografia “giacobina”, decisero di non dare spazio alla ricerca al mondo della controrivoluzione e delle insorgenze, nonostante la nascita della politica che si realizza in Italia nel corso del decennio rivoluzionario ha visto partecipi anche le masse degli insorgenti che dall’esperienza hanno maturato un’identità politica. Osservazioni condivisibili, ma la questione del contributo della Controrivoluzione ai processi di politicizzazione dei ceti popolari non elimina una differenza sostanziale tra i due campi, quello repubblicano, nelle sue diverse accezioni dal moderatismo al giacobinismo, e quello sanfedista. La differenza sta nel fatto che è il primo dei due campi a far entrare, pur con tutti i limiti e le contraddizioni da tempo analizzate dagli storici, i ceti popolari in una società basata sull’eguaglianza di fronte alla legge, emancipandoli dalla condizione di sudditi e trasformandoli in cittadini da formare politicamente. La controrivoluzione non formò cittadini ma fondò, semmai, i presupposti ideologici e mentali dello schieramento antidemocratico e antiliberale dell’Ottocento e del Novecento che fu al tempo stesso antirivoluzionario e antirisorgimentale.

La crisi dello Stato borbonico precipitò nella primavera del 1860 con la campagna siciliana, disastrosa per l’esercito e per il re. Le istituzioni del Regno implosero subito dopo, anche per effetto della concessione della Costituzione. Nel giro di poche settimane, tra agosto e settembre, le truppe borboniche stanziate in Calabria si sbandarono, i liberali meridionali presero il controllo delle province e Garibaldi entrò trionfalmente nella capitale. La politica di Cavour e la determinazione dei radicali portarono a conclusione la fase cruciale dell’unificazione nazionale. In realtà la questione del Mezzogiorno non ebbe nulla a che vedere con l’annessione degli Stati dell’Italia centrale o della Lombardia. Non ci fu una transizione pacifica. A settembre, proprio nel momento di maggior successo della rivoluzione, iniziò una poderosa controrivoluzione che durò per anni. Nei primi sei mesi fu l’esercito borbonico il protagonista dell’estrema difesa del regno, dimostrando una inaspettata quanto determinata volontà di combattere. La resistenza all’unificazione si combinò poi con altre due controrivoluzioni: una di origine popolare e un’altra di tipo cattolico legittimista.

La mobilitazione rurale finì per unire resistenza armata e criminalità comune, fu chiamata brigantaggio e durò diversi anni.

Nella fase iniziale guerriglieri, ex militari borbonici, volontari legittimisti europei, nobili, militanti locali si riconobbero nel governo in esilio di Francesco II, tentando una sanguinosa, confusa e inutile riconquista del Regno. A partire dall’autunno del 1861, falliti questi tentativi, la guerriglia accentuò le sue caratteristiche banditesche, fino alla definitiva repressione da parte delle forze di sicurezza italiane. Altrettanto complessa fu la resistenza cattolica.

L’alta gerarchia ecclesiastica meridionale rifiutò radicalmente la rivoluzione unitaria. Il Concordato del 1818 aveva sancito la sua identificazione con la Corona delle Due Sicilie: solo un vescovo (su 89) aderì al nuovo regime. Il contrasto fu frontale, in molti casi portò a scontri, all’abbandono di 54 sedi e caratterizzò l’episcopato meridionale come forza di opposizione reale al nuovo Stato (a differenza di parte del basso clero). L’abolizione del Concordato borbonico e la protesta contro i decreti Mancini furono solo le prime tappe di questa frattura, ma la Chiesa sviluppò progressivamente una originale forza di adattamento al nuovo stato delle cose che darà risultati importanti, evitando una drammatica resa dei conti.

La controrivoluzione borbonica, pertanto, pur strettamente collegata a queste due dimensioni della resistenza al nuovo Stato, sviluppò una sua originale critica che aveva radici nel lungo conflitto civile meridionale e nello scontro decennale tra liberalismo e legittimismo. La sua tradizione, i cui valori principali erano la lealtà alla Monarchia e l’unità del Regno, doveva fare i conti con le idee del nazionalismo italiano (ed europeo), con i concetti della comunione culturale e spirituale di un popolo, l’indipendenza da uno straniero, l’alleanza tra nazione e libertà. I borbonici assunsero una rinnovata identità patriottica quando l’Italia diventò una realtà e iniziavano a consolidarsi i maggiori fenomeni nazionalisti europei.

Fu la guerra del 1860-61 a comporre in maniera conclusiva una rinnovata e originale definizione del patriottismo napoletano. La memoria e la critica si identificarono nel ricordo dell’esperienza dell’estrema difesa del Regno includendo i miti a cui diede origine. Quegli episodi diventarono il cuore delle narrazioni di veterani e scrittori che presero posizione rispetto ad una frattura radicale della loro esperienza di vita, una rottura segnata dalla fine del proprio stato e del proprio ambiente sociale. Questo studio si propone di comprendere se i difensori delle Due Sicilie giunsero a creare una nuova idea della patria napoletana, frutto tanto dei caratteri della crisi finale del regno quanto del definitivo confronto con il nazionalismo unitario italiano, ponendo le basi di una propria tradizione che forse conserva ancora oggi alcuni elementi nel Mezzogiorno e che furono rielaborate in molte delle fasi di crisi del rapporto tra il Sud e il resto del paese.

La premessa di questo problema è lo scontro iniziato alla fine degli anni Novanta del Settecento che contrappose i sostenitori della Rivoluzione ai difensori dei vecchi Stati. Nei decenni successivi il Sud era stato coinvolto dalle due ondate rivoluzionarie europee (1820 e 1848) e da una moltitudine di rivolte, cospirazioni, lotte locali. Nella prima metà del secolo si era consolidata una complessa e variegata tradizione liberale, ma i borbonici vantavano la propria: i lazzari napoletani e l’armata di Ruffo, i guerriglieri del Decennio francese e il principe di Canosa, la classe dirigente di Ferdinando II e i vincitori delle campagne del ’48 in Calabria e Sicilia. Questa realtà ha ricevuto una attenzione marginale negli studi storici e resta in gran parte inesplorata nel campo della ricostruzione delle culture politiche. Nei primi decenni post-unitari la

storiografia si era concentrata prevalentemente sulla prospettiva rivoluzionaria, mettendo al centro della sua analisi prima le fondamenta dell’incontro tra il liberalismo e la scelta unitaria, poi la struttura socio economica e le caratteristiche della borghesia meridionale (con una particolare attenzione alla questione siciliana). i punti di forza delle Due Sicilie, sottolineando il tentativo di modernizzazione dello Stato tentato da Ferdinando II. valorizzano lo sviluppo degli antichi regni nell’età della Restaurazione e mettono in discussione l’assioma della loro inevitabile dissoluzione. Nel 1815, all’interno dello scacchiere geopolitico definito a Vienna, le Due Sicilie si presentavano come la maggiore potenza italiana: molti esponenti della sua classe dirigente (innanzitutto il principe di Canosa) pensavano addirittura ad una espansione nella penisola. La tradizione nazionale, inoltre, non era stata neppure messa in discussione nel Decennio francese (Murat aveva imposto nel 1811 la naturalizzazione napoletana ai funzionari stranieri), né nel successivo quinquennio e neppure durante la rivoluzione liberale del 1820, quando gli stessi militari liberali avevano combattuto per impedire la secessione palermitana (mentre il Parlamento fu unanime nel sostenere le ragioni unitarie dello Stato).

Si tratta quindi di superare definitivamente una visione, che già immediatamente dopo l’Unità si propose un’immagine declassata del Mezzogiorno, cercando invece di comprendere anche il profilo e le ragioni di chi cercò di scongiurare la realizzazione del processo unitario. Il problema della scelta di campo (perché si diventava patriota) e della conseguente formazione di una coscienza nazionale, può essere ribaltato proprio nel campo dei difensori degli antichi Stati, un quesito che riguarda anche la dimensione partecipativa e la visione ideologica di questi uomini. Allo stesso tempo, la scelta di introdurre questa analisi in una fase drammatica, la fine dell’indipendenza del Regno, consente di uscire dalle letture concentrate sugli anni della Restaurazione o dalla ricerca esclusivamente legata alle origini del Risorgimento. Il problema della relazione tra tradizione nazionale mridionale e crisi dello Stato si inserisce inoltre nell’indagine sulle fratture storiche del Regno. La maturazione di un senso di appartenenza e di costruzione istituzionale nei vecchi Stati italiani. Si tratta di ricostruire il profilo politico e l’identità delle élites e dei gruppi impegnati a difenderne l’esistenza e poi a perpetuare la memoria: perché migliaia di napoletani morirono (e molti altri combatterono) per la propria nazione (una domanda che pone anche la necessità di comprendere i termini e le dimensioni della partecipazione legittimista) e con che idee di patria avevano a che fare? Gli scritti dei reduci borbonici sono una delle possibili fonti utili a rispondere a questa domanda proprio perché riferiti a quel cruciale passaggio dove la dissoluzione del regno si incrociava con la nascita della nazione italiana. Lo studio delle loro testimonianze ci consente di analizzare una narrazione dotata di una molteplice costruzione retorica: la creazione di una rinnovata idea di patria (la nazione napoletana) e l’idea di una comunità (l’antica e legittima tradizione del regno); il conflitto con i propri connazionale (la guerra civile) e una epopea collettiva (la difesa dell’indipendenza). In questo modo possiamo chiederci quale rappresentazione i veterani del Sessanta diedero della loro appartenenza nazionale, con la conseguente critica al Risorgimento. La celebrazione di un nazionalismo napoletano che aveva difeso l’indipendenza delle Due Sicilie diventò il momento costitutivo della rinnovata identità borbonica, incarnata innanzitutto dall’esercito: all’inizio del suo libro il capitano Tommaso Cava scrisse che “l’esercito napoletano difese la Nazionale indipendenza”. Cava proveniva da una famiglia di antiche tradizioni militari ed aveva diretto lo stato maggiore borbonico durante l’assedio di Capua. Dopo l’Unità, pur arruolato nell’esercito italiano, ne era stato subito espulso per aver voluto “difendere l’onore” dell’armata delle Due Sicilie. Il suo collega Carlo Corsi, ufficiale di artiglieria a Gaeta e attivissimo organizzatore del reducismo borbonico (aveva anche sfidato l’ex ministro di Francesco II e ora generale italiano, il traditore Pianell), iniziò il suo volume allo stesso modo per “tenere alto il nome napolitano tanto oltraggiato ed avvilito”. Il guerrigliero Teodoro Salzillo, funzionario di Isernia, tra i capi delle temibili formazioni irregolari che avevano fatto strage di garibaldini nel Molise, definì la campagna del 1860- 1861: “la più gloriosa per le Armi Napolitane” proprio perché avevano combattuto per la libertà della patria. Il colonnello dello stato maggiore Giovanni Delli Franci, napoletano, uomo di spicco in tutte le operazioni del 1860, autore di una fortunata Cronaca della campagna d’autunno, ampliava questa tesi: i napoletani lottarono con coraggio per la libertà le Due Sicilie e contro le “corti che ne vollero infranta l’autonomia”. Il capitano Sinibaldo Orlando, molisano, apprezzato comandante di una compagnia di Cacciatori, in prima linea nella campagna del Volturno, sostenne che l’esercito napoletano non avrebbe potuto combattere contro “l’elemento rivoluzionario di tutta Europa e i due eserciti avversi senza lo spirito di cui era informato e di vera nazionalità di cui era in vanto”. Luigi Gaeta, casertano, ufficiale di stato maggiore impegnato nel comando della cittadella durante l’assedio di Messina (e altro importante animatore dell’ambiente dei reduci), scrisse che la “vera gloria nazionale” delle Due Sicilie era l’esercito che “difendeva la propria onorata patria autonomia”. La rivendicazione nazionale si confondeva con l’antico patriottismo rappresentato dall’unione con la Casa reale. Il giuramento, inteso come rituale individuale o collettivo, era la figura simbolica a cui sistematicamente si faceva ricorso per rendere sacra questa comunione tra il re e i difensori della patria. Una sacralità che trasformava il giuramento al sovrano ampliandolo ad un più ampio concetto di nazione. I difensori di Capua affermarono: “intendiamo restare fedeli al nostro giuramento […] gelosi custodi di quell’onor militare”. Il maggiore di artiglieria Pietro Quandel, figlio di un personaggio importante delle gerarchie militari borboniche (famoso nella repressione del brigantaggio filo carbonaro pugliese), combattente a Gaeta e poi esule con la famiglia reale a Roma. Quandel scrisse nel suo resoconto dell’assedio che il comportamento dei militari fu il più autentico esempio di fedeltà: La guarnigione è stata sempre sostenuta dal pensiero di adempiere ad un sacro dovere e mantenere la fede giurata, ed è stata incitata a ben fare dall’esempio che loro han porto le Loro Maestà il Re Francesco II e la Regina Maria Sofia, e le Loro Altezze Reali il Conte di Trani ed il Conte di Caserta, che han condiviso costantemente coi difensori della Piazza pericoli, privazioni, disagi. Il re e la dinastia rappresentavano il legame con il passato del Regno ma simboleggiavano anche la difesa dell’indipendenza. Banti e Ginsborg hanno scritto che l’ibrido rapporto tra una comunità nazionale e una casa regnate è un fenomeno diffuso nel nazionalismo ottocentesco. I proclami pubblicati da Francesco II, in quei mesi drammatici, diventarono i testi sacri della comunità dei veterani. Il capitano Gaeta, come quasi tutti i suoi commilitoni, ricordò quando il re celebrò i soldati che resistendo alle perfide seduzioni, ed agli sforzi delle due armate, (avevano) saputo non solo tenere fermo, ma illustrare ancora la storia dell’armata Napoletana, coi nomi di Santa Maria, Caiazzo, Trifilisco, S. Angelo e altri… Di tale luminose azioni, ne resterà per sempre memoria nel mio cuore, e per perpetuarne la rimembranza, sarà coniata una medaglia di bronzo con l’epigrafe da una parte: Campagna di settembre ed ottobre 1860… Questa medaglia adornando i vostri petti ricorderà a tutti la vostra fedeltà, ed il vostro valore, che saranno sempre un soggetto di gloria per coloro che erediteranno i vostri nomi. Tutti conservarono il commiato del re, letto alla guarnigione di Gaeta nel febbraio del 1861. Molti lo avevano trascritto e lo portavano sempre con sé, anche perché trasmetteva molti principi della nuova identità borbonica: I tradimenti anteriori, l’attacco delle bande rivoluzionarie, l’aggressione di una potenza che si diceva amica, niente à potuto contrastare la vostra bravura, affievolire la vostra costanza… voi avete lasciato sulle rive del Volturno e del Garigliano le tracce del vostro eroismo, e voi avete sfidato per più di tre mesi, in queste mura, gli sforzi di un nemico che dispone di tutte le forze d’Italia… quando i miei più cari soldati rientreranno nelle loro famiglie, tutti gli uomini di onore chineranno il capo al loro passaggio.

La stessa argomentazione valeva per le altre piazzeforti. I difensori di Messina citavano il manifesto del re alla guarnigione che concludeva: “un giorno ciascuno di voi potrà dire con orgoglio: io nel 1860 feci parte dei difensori della cittadella di Messina”. La patria era soprattutto il ricordo della sua estrema difesa. I proclami, le medaglie, simboleggiavano una nuova comunità, per molti aspetti divenuta tale proprio quando era scomparsa. Il re e i compagni sopravvivevano nei ricordi dei veterani trasformando il senso dell’appartenenza napoletana e immortalandola. Il capitano del Genio borbonico Giuseppe Quandel, un altro dei tre fratelli impegnati a fianco di Francesco II (diventerà poi esule ed infine abate di Montecassino), concluse il giornale dell’azione del suo corpo spiegando che il valore di quella resistenza, il senso profondo del legame nazionale, era proprio nella consapevolezza di difendere una causa perduta: laonde mancava, ai morenti napoletani, la dolce speranza di vedere quando che fosse vittoriosa la causa che difesero col loro sangue, e noi mille volte udimmo i nostri commilitoni, presso a I difensori del 1860 venivano almeno confortati dal pensiero che la loro sorte era unita a quella d’invitte e gloriose nazioni, che com’essi combattevano per la libertà che loro levasi togliere, e che il Re riconoscente, ed una terra ospitale, accoglierebbero l’orbata sposa e i figliuoli, darebbero un’onesta esistenza al mutilato. Ma non v’era scampo…i Napoletani di Gaeta non vedevano lor dinnanzi che la servitù, la prigionia, l’ingiusto obbrobrio degli accecati loro concittadini, e forse la morte.

Anche il terzo fratello, Ludovico Quandel, era un ufficiale di artiglieria che finita la campagna del Volturno aveva raggiunto Gaeta. Nel suo ricordo, la morte della patria coincideva con la resa finale. Quandel era tra i graduati in testa alla colonna che uscì dalla fortezza per accogliere l’onore delle armi degli assedianti piemontesi, prima di consegnarsi al nemico: l’ordine di marciare è dato, e man mano i Corpi cominciano il loro movimento prima di uscire dalla piazza. È questo l’ultimo atto della monarchia e dell’Esercito delle Due Sicilie: fra pochi minuti l’uno e l’altro passeranno nel dominio della storia.

I reduci del 1860 si erano formati nel lungo e solido regno di Ferdinando II. Ora facevano i conti con la propria esperienza di vita, con il proprio passato, con la loro giovinezza e una antica scelta di campo personale e familiare. Nel 1848 e negli anni successivi ampi settori della società meridionale erano fortemente ancorati all’idea dell’autonomia dello Stato, impersonata dal sovrano che aveva accompagnato la loro carriera politica e militare.

Ferdinando II, ricordò Ruggero Moscati, “napoletano, egli sentiva la ‘nazione napoletana’, non la nazione italiana”. La Seconda Restaurazione aveva trionfato per la determinazione del re, dell’esercito e dei sostenitori del legittimismo. Nel 1849 il Regno delle Due Sicilie non aveva chiesto né voluto l’intervento delle armate straniere per sconfiggere la rivoluzione, rivendicando una legittimazione nazionale nei confronti della svolta autoritaria e legittimista, testimoniata dal folto gruppo di scrittori che esaltarono il re e il suo Stato anche come il più solido baluardo della religione cattolica.

I veterani, ricorrevano quindi a materiali e a simboli del passato per costruire una propria tradizione patriottica, il discorso si innestò sull’azione di coloro che avevano difeso il vecchio Stato fino all’alba del suo crollo. La nazione era un’eredità che si spingeva sul richiamo alle generazioni precedenti, tutti i reduci sottolineavano le proprie storie familiari di lealtà alla Corona e al Regno. Le argomentazioni non contenevano rivendicazioni etniche o linguistiche, si basavano sull’accusa della subordinazione del Mezzogiorno unitario agli stranieri piemontesi, della fine del controllo sulle istituzioni e sulla propria economia da parte dei napoletani, della svendita o della rapina delle sue fortune e bellezze. Denunciavano il degrado, scriveva Delli Franci, di uno “stato ricco e felice” o, aggiungeva l’ex funzionario, saggista ed esule Giacinto De Sivo, difendevano “la nazione nostra sfatata, noi pinti al mondo quasi barbari”. I borbonici valorizzarono le ragioni di una comunità antica che difendeva da sempre la propria indipendenza, per esempio sostenendo con successo una resistenza vittoriosa contro gli invasori francesi. Spesso questo si trasfigurava in un passato glorioso e puro: il ricordo del 1799 mitizzava l’opposizione popolare del Regno dalle invasioni straniere. Luigi Mira, dirigente del Ministero di Polizia in esilio a Roma, che guardava con sospetto la guerriglia e il brigantaggio, ricordò che l’emigrazione napoletana sognava “un nuovo Cardinal Ruffo”. Corsi scriveva che i lazzari napoletani nel 1799, sforniti di armi e di artiglierie, e con Sant’Elmo che sparava alle loro spalle, tennero fermo per 3 giorni alle vittoriose schiere dei francesi guidate dallo Championnet, e se non fossero stati traditi, i francesi avrebbero dovuto decampare. Una vicenda che la storia aveva dovuto scrivere a caratteri d’oro.

Francesco Scamaccia Luvarà, intellettuale e avvocato napoletano, tra i leader del movimento legittimista post-unitario, riannodava le fila di questo passato collegando la resistenza del 1799 a quella del Decennio francese, la gloriosa epopea di Ruffo “di nobile prosapia e ardimentoso” con la difesa di Maratea o di Amantea e le rivolte del 1806-1808, quando in tutte le province grandi masse “si levarono in armi, e fervevano quei popoli” contro gli invasori e la loro quinta colonna napoletana. Il ritorno del re, diceva lo stesso autore, aveva restituito “libera la patria” nel 1815.

Una memoria storica alternativa a quella che i liberali stavano trasformando nel piedistallo monumentale dello Stato nazione.

Dopo il 1861 l’esercito aveva testimoniato la forza e la vitalità dell’idea della vecchia patria. Nel 1848, ribadiva Corsi, l’armata mostrò che le Due Sicilie potevano sopravvivere alla tempesta rivoluzionaria con le proprie forze “facendo ritornare la Sicilia all’obbedienza del proprio sovrano”. L’esercito era depositario del patriottismo napoletano, dopo aver sostituito i nostalgici napoleonici ammutinati nel 1820 (che pure avevano difeso in Sicilia e in Abruzzo il Regno). Gli uomini del 1860 erano i giovani del 1848, avevano interiorizzato il problema dell’autodeterminazione nazionale nello scontro con i liberali. Oltre all’autodeterminazione, l’altro punto centrale della riflessione di questa generazione era l’unità dello stato, spiegò Cava, che qualche mese appena, dopo che il Generale Filangieri nel 1849 riconquistò la Sicilia; l’ordine e la sicurezza pubblica ritornarono come d’incanto in tutta l’isola, tuttoché essa aveva sofferto 16 mesi di anarchia”. Il passato aveva offerto anche i modelli concreti ai combattenti del 1860: “i soldati napoletani erano a fronte del nemico per non ismentire la loro fama e quella rinomanza antica, fatta più splendida nelle dolorose vicende del 1848”.

I difensori di Messina, per esempio si ispirarono ai loro predecessori del 1848 che, ricordava nel suo diario il capitano Gaeta quando “la cittadella… ad onta ch’era ridotto ad una ammasso di rovine, resisté sempre fino al termine dell’assedio”. Il 1848 dei liberali era rovesciato!. Il 15 maggio monumentalizzato da questi era per i reduci solo una vergognosa gazzarra, dove c’erano “barricate non erette dai napoletani, ma da provinciali e siciliani accorsi in Napoli”, che le truppe avevano saputo facilmente e rapidamente sgominare. Delli Franci, ricostruendo tutta la storia delle armi napoletane, sostenne che l’esercito di Ferdinando II aveva mostrato disciplina, senso del dovere e la capacità di difendere “il potere legale minacciato”. Il colonnello borbonico ricostruiva poi le tappe dell’impegno bellico (1793-1794, 1799, 1806- 1814) per confermare le tradizioni patriottiche e legittimiste dell’esercito napoletano.

Il 1848 aveva solo confermato che la patria si identificava con chi ne difendeva autonomia e tradizioni. Al contrario, ogni concessione al nemico ne aveva provocato lo sgretolamento. Lo storico Cesare Morisani, intellettuale calabrese influente nella sua regione, affermò che “la costituzione cacciò dal potere gli uomini devoti alla dinastia, per farli sostituire da quelli, che avevano lavorato, e aspiravano al trionfo della rivoluzione”. Filippo Pisacane, aristocratico napoletano e colonnello di cavalleria, (fratello del più famoso Carlo), in esilio con la famiglia reale fino alla sua morte, sostenne che fu la scelta della costituzione a determinare il crollo del Regno: la penna rifugge a dettagliare la serie dei fatti compiutisi, sotto il manto della più vile ipocrisia per cadere il Re nel laccio di concedere Franchigia al Popolo, appunto nelle circostanze in cui un governo che ne fosse stato in pieno possesso sarebbe stato nel dovere di sospenderla, e ciò sotto la pressione delle due precisate Potenze i cui rappresentanti erano i più forti sostegni del Piemonte.

Uno dei pochi liberali che avevano seguito Francesco II, Pietro Calà Ullòa, membro di una delle più antiche famiglie napoletane, intellettuale e magistrato di primo piano, oltre che capo del governo borbonico in esilio, pur difendendo la scelta costituzionale, non poteva che confermare questo dato. Appena iniziò il brigantaggio nelle province meridionali tra gli esuli a Roma “rinacquero le speranze e molti improvvisati costituzionalisti si rivelarono, quali erano, arrabbiati ultrà” “quella gloriosa e sventurata campagna del 1860 1861”, così definita dal generale borbonico Giosuè Ritucci, generale napoletano, comandante del fronte del Volturno e memoria storica dell’armata delle Due Sicilie. “Una grande epica” collettiva che immortalava l’esistenza di questa nazione e la volontà di resistenza dei napoletani, offrendo ai reduci una serie di immagini e di temi efficaci nel delineare identità e coscienza di sé: il disprezzo per la prepotenza dello straniero, il tradimento, l’appello del re, gli eroi, i soldati popolani ed altri concetti che evocavano i valori patriottici ma spesso finivano per avvicinarsi alla morfologia del discorso unitario italiano. Lealtà e resistenza erano i punti di partenza insostituibili di questa narrazione. Una campagna molto più epica rispetto a quelle del 1806 o del 1821 (dove i principali sostenitori della dinastia erano stati gli alleati stranieri), che aveva ritrovato una comunità in lotta per il riscatto della patria. Migliaia di militari sbandati o abbandonati dai capi in Calabria e in Puglia avevano raggiunto a prezzo di immensi sacrifici i resti dell’esercito. Lo storico calabrese Morisani scriveva che “i soldati erano accanitamente partigiani del Re… quando traditi, dovettero cedere le loro armi senza combattere, attraverso mille pericoli, raggiunsero le loro bandiere”. Il colonnello Delli Franci esaltò l’inflessibile volontà di difendere il Regno riscoperta sul Volturno. Questi argomenti nella narrazione borbonica rivestirono una potente variante identitaria unendosi al sentimento di un profondo cameratismo dei difensori della patria napoletana. Nella memoria di tutti i militari borbonici, la bandiera e l’inno nazionale (quello scritto da Paisiello) avevano entusiasmato ed unificato gli sbandati che avevano ricostruito l’esercito sul Volturno, dopo le umiliazioni dei mesi precedenti. Il capitano Corsi, scriveva che i veri combattenti napoletani erano quelli che avevano risposto a “questo nobile appello… in pochi giorni l’amato Sovrano fu circondato da 49 mila uomini, bravi, fedeli e decisi a morire per esso”. Questo momento era indelebile e rievocato da tutti. Cava ricordò che quasi tutti i corpi sbandati, vennero volontariamente a raggranellarsi dietro il Volturno, ed era commovente vedere come quei soldati, laceri, scalzi, defatigati pel lungo cammino fatto, affin di schivare i luoghi occupati dall’oste garibaldina, animavansi appena giunti in mezzo ai loro compagni; ed esclamando Viva il Re chiedevano un’arme con cui combattere.

Gaeta si commuoveva al ricordo dell’esercito assediato a Messina che officiava la festa della Vergine di Piedigrotta e l’onomastico della regina. L’intera guarnigione, abbandonata anche da quelle di Siracusa e di Augusta, celebrava orgogliosa la sua resistenza estrema: “La piccola parata riesce magnifica. L’entusiasmo è generale quando dalla truppa schierata in battaglia, al presentate le armi, dopo il suono dell’Inno Reale si eco il grido Viva il Re pronunziato dal Generale. È un triplice scoppio di gioia e della più sentita devozione verso l’amato Sovrano”.

La comunicazione simbolica andava ben oltre questa testimonianza e faceva perno su una riserva di materiali che erano tipici dei movimenti nazionalisti del XIX secolo. Il capopopolo Salzillo dedicò il suo libro ai fedelissimi borbonici che aveva conosciuto a Gaeta e che “teneste, fino all’estremo, atto lo squarciato lembo della Bandiera del Re, simbolo dell’indipendenza della Patria comune”. Morisani scriveva che “giammai il regno di Napoli ricorda soldati così fedeli alla bandiera”. Il ricorso a strumenti retorici non riguardava solo il giuramento e la bandiera: esaltava il tema della fedeltà alla patria e al suo rappresentante simbolico (il re) e di converso il problema dell’invasione straniera.

La resistenza di Gaeta concentrava tutti questi miti: il sangue e la dinastia, la regina sugli spalti e l’aggressione straniera, l’esercito di popolani e la comunità assediata. La regina tedesca fu al centro di molteplici narrazioni già nei giorni dell’assedio: testi, canti, commedie (e terribili accuse dei nemici). Il suo profilo offriva una risorsa simbolica invidiabile: giovane e bella, coraggiosa e determinata, ferma sugli spalti di Gaeta, incarnò una delle più epiche immagini della difesa della patria. Angelo Insogna, intellettuale legittimista napoletano, raccontò che “La presenza sua sopra i bastioni aumentava il coraggio dei soldati e rianimava, nel cuore di questi diseredati della fortuna, la fiducia e le forze”.

La fortezza assediata si prestava ad un racconto potente: l’estrema resistenza nell’ultimo lembo della patria. I suoi difensori, scriveva il maggiore Quandel nonostante la superiorità dei mezzi, onde han potuto disporre i piemontesi…in tutta la durata della difesa lo spirito militare della guarnigione è stato commendevolissimo. Non la scarsezza della paga e della razione dei viveri, non la deficienza delle vestimenta, non gli incessanti e sempre crescenti disagi, non i faticosi lavori, non le malattie e soprattutto quelle gravissime del tifo, non le perdite ed i pericoli quotidiani ne hanno abbattuto un sol momento l’energia .

“Gaeta fu difesa d’onore, protesta di sangue all’invasione, non altro”, scrisse Morisani. La patria era stata difesa con il sangue napoletano. Il calabrese riprendeva i temi del nazionalismo europeo quando scriveva che “quei soldati.. traditi, soffrendo la calunnia, l’ingiuria, la fame…sono giunti sfidando mille pericoli, a valicare il Volturno, a rifornirsi d’un’arma per protestare col loro sangue dell’ingiuria patita”.

La scelta di campo in condizioni disperate era quindi il mito unificante della resistenza borbonica. Un atto che valeva anche per i popolani analfabeti che avevano combattuto (ma non sapevano raccontarlo). Giuseppe Buttà, siciliano, cappellano militare dei Cacciatori borbonici, aveva partecipato a tutti gli scontri della campagna (diventò, tornato dall’esilio a Roma, un pubblicista di successo nel mondo legittimista napoletano). Nei suoi scritti esaltò coloro che nei paesi si erano sollevati contro il plebiscito (definito da Insogna, ad esempio, una “commedia italiana”) .

Questi uomini, demonizzati dalla pubblicistica liberale, erano l’autentico popolo napoletano che i piemontesi avevano represso “a furia di terrore e di vandalici espedienti”. Scamaccia Luvarà spiegava che i nemici stranieri, francesi o piemontesi, chiamavano sempre briganti “i partigiani del caduto dominio”.

Nella rielaborazione della memoria erano però le scelte individuali ad avere un posto d’eccezione: era l’eroe, disposto a sacrificare la propria carriera o la vita in queste circostanze straordinarie. Le prese di posizione dei singoli erano la prova della fedeltà alla patria napoletana e del tradimento dei corrotti. Il comandante della Piazza di Messina, Fergola, raccontò il suo capo di stato maggiore Gaeta, respinse le continue offerte e lusinghe di inviati diplomatici e cavouriani, anzi stigmatizzò la resa del generale Locascio a Siracusa. “Preso quindi da indicibile orrore in sentire l’esecrando procedimento di un intelligente ed antico ufficiale come lei”.

L’esilio era un altro luogo simbolico che i borbonici condividevano con i liberali nel sacralizzare le scelte individuali. Il vero patriota lasciava la patria occupata. Calà Ullòa, nelle sue memorie ricorda i colloqui con il re, rivendicando di aver scelto l’esilio “per devozione a V. M. non solo, ma al bene della patria e all’onor mio”. Patria e onore erano alla base di una scelta personale. Il capitano Ludovico Quandel scrisse che lui ed altri giovani ufficiali, sbandati nel Lazio e decisi a raggiungere Gaeta, erano stati consigliati di entrare subito nell’esercito italiano, ma avevano replicato all’interlocutore (l’abate di Monte Cassino) che non potevano “abbracciare una altra causa mentre a Gaeta e in altri punti del Regno sventola ancora la bandiera dell’Esercito napoletano”.

L’eroismo andava ben oltre il problema della carriera e puntava direttamente alla retorica del sangue versato per l’indipendenza della patria. Anche in questo caso condividendo un tema proprio dei nazionalisti italiani, analizzato per ultimo da Lucy Riall.

Nei giorni di settembre, ad esempio, un gruppo di giovanissimi allievi della Nunziatella (avevano tra gli 11 e i 17 anni) riuscirono a fuggire da Napoli e a raggiungere l’esercito del re combattendo fino a Gaeta. I giovanissimi che parteciparono all’ultima e disperata difesa diventarono un altro mito della nazione borbonica. Il nucleo profondo della sacralizzazione della vecchia patria era la celebrazione dell’estremo sacrificio, il momento più alto nella definizione di una gerarchia di dedizione e, anche, di dolore. Giuseppe Quandel citò l’ordine del giorno del suo superiore, il generale Traversa, che elogiava i subordinati in linea per la difesa del “nostro valoroso e magnanimo Sovrano e dalla Patria Napoletana” letto poco prima di essere ucciso. Il capitano Orlando rammentava un cacciatore “che ferito gravemente un’ora prima, dopo di essersi fasciato si riconduceva al suo posto reggendosi in piedi a stento”. Raccontò di averlo abbracciato tra la commozione e le grida della sua compagnia. Questi aneddoti riempivano la sua narrazione (e quella di tutti i veterani): il colonnello Capecelatro, ferito sul Volturno, gridava Viva il re mentre veniva portato gravemente ferito nelle retrovie.

Il caso più famoso era quello di Matteo Negri, il giovane colonnello considerato un po’ il coraggioso Ettore dell’esercito napoletano: era citato da tutti, dopo che fu ucciso in combattimento dai piemontesi: “spirando la bell’anima dopo brevissimo tratto, recando così una irreparabile perdita all’esercito”. Un altro eroe era l’erede dei de Sangro, una delle grandi famiglie napoletane. Il capitano Pietro Quandel raccontava che “il valoroso e modesto Tenente colonnello De Sangro del Genio” era caduto “mentre dirigeva i lavori alla breccia”,con l’esplosione di tutta la sua batteria a Gaeta.

La morte di un figlio era poi l’episodio simbolicamente più intenso. Ludovico Quandel, descrivendo l’assalto sul Volturno, ricordò che in quel combattimento noi perdemmo un gran numero di soldati e molti ufficiali esteri fra i quali lo stesso figlio del Generale Von Mechel, che all’annunzio della morte gloriosa del figlio, toltosi dal capo il kepì gridò ai suoi soldati: “vive le Roy en avant” e continuò a combattere. Per i borbonici, non c’era una rivoluzione, ma una conquista straniera, materialmente realizzata dai piemontesi spergiuri e concretamente favorita dalla quinta colonna napoletana. I nemici esterni erano i settentrionali denunciati nel proclama di Francesco II: “una colonna di truppe piemontesi, calpestando i sacri diritti delle genti, ed i sentimenti di giustizia, à osato senza nessuna dichiarazione di guerra, invadere il regno”.

Si trattava degli invasori che poi avevano depauperato il Regno: “noi napoletani i piemontesi trattarono quasi come popoli conquistati, distruggendo tutto ciò che v’era di buono senza nulla creare, e col concorso degli emigrati, che inesorabili vi prestarono la mano”.

Il conflitto civile era un tema ben più complesso e drammatico: creava la connessione tra il nemico interno ed il nemico esterno e, allo stesso tempo, individuava le responsabilità dei liberali napoletani e siciliani. La fine del Regno aveva esasperato i contrasti tra i meridionali, spezzando l’agognata coesione sociale e culturale a cui aspiravano i borbonici. Anzi, i rivoluzionari erano la negazione di quella nazione unita e sognata, uno dei principali problemi della memoria duosiciliana. Questo elemento non poteva essere negato né restare implicito, dopo che tutti i veterani avevano visto ovunque meridionali combattere contro l’esercito napoletano. La guerra civile tanto ripudiata da Mazzini, da Poerio o da Berchet era un abominio anche per i borbonici. Per il capitano Orlando il re aveva deciso di lasciare Napoli proprio per evitare “di esporre la nostra bella e grandiosa Napoli agli orrori di una guerra civile”. Il colonnello Delli Franci raccontava di aver visto: con dolore famiglie opposte in due opposti partiti, per combattere l’uno contro l’altro, entrambi per un principio nazionale diverso tra loro. Da un canto soldati, che fedeli alla religione del giuramento dato al Re ed alla patria, difendevano il trono minacciato e con esso la costituzione del paese; dall’altro cittadini armati, aiutati da militari spergiuri e d’avventurieri d’ogni paese, tra i quali erano soldati piemontesi vestiti alla garibaldesca, che seguaci di altr’ordine politico di maggior’ estensione, facevano guerra al legittimo Signore ed alle patrie istituzioni, per essere governati d’altra dominazione.

Occorreva però fare i conti direttamente con il nemico meridionale: questo aveva causato la dissoluzione della patria e contaminato il sogno di una compatta comunità nazionale. La figura dell’avversario interno (quinta colonna o traditore) aveva una posizione centrale nella narrazione borbonica. Scamaccia Luvarà scriveva che da più di sessant’anni, dal 1794, i traditori erano appartati in “segreti concilii […] parteggiando arditi ai danni della patria”. Per l’avvocato legittimista, questa relazione tra i rivoluzionari e il nemico straniero era antica: “Come fu poi per il Piemonte, la Francia ladra e audace quella che soffiava nella nuova discordia: ed erano strumenti della sua avidità, “come i martiri sessantisti”, allor ai fuoriusciti che tenvansi Oltr’alpi, così precisamente che quest’altri malvagi barattieri a Torino della propria patria”.

Questa descrizione si trasfigurava a volte nell’immagine di un traumatico isolamento. Uno degli assediati di Messina ricordava con sdegno quando a Siracusa i commilitoni li avevano abbandonati, avendo “fraternizzata l’intera guarnigione coi pagani, ed installata la Guardia Nazionale”. Il cappellano Buttà descriveva il disprezzo che a volte i soldati con la divisa borbonica incontravano tra i civili dello stesso Regno: quando la truppa giunse a Messina, gli abitanti di questa città ci guardavano come se fossimo gente da nulla…I fatti di Palermo avevano tolto a questo Governo la forza morale tanto necessaria a reggere i popoli. I Messinesi non avevano difficoltà di dirci altamente quello che pensavano de’ soldati e del Re.

Il colonnello Giuseppe Ruiz de Ballestreros, siciliano, un comandante di brigata che restò sempre fedele al re e dovette difendersi dalle molte critiche per i suoi insuccessi militari, descriveva il clima che spesso traumatizzava i comandi borbonici in alcuni territori del Regno. Nel suo libro ricorda la campagna calabrese.

In quei giorni lui e la sua brigata, scrive, furono trattati dagli abitanti quasi come una massa di appestati. Il colonnello si era sentito un estraneo tra i suoi concittadini. Anche se non era sempre così: al contrario, nel casertano e in Molise era successo l’opposto. La narrazione borbonica era intrisa di queste contraddizioni, la guerra civile per i più disincantati, era la percezione di una drammatica crisi interna alla società meridionale, che, scriveva il generale Ritucci, aveva “le radici della zizzania disseminata dalla rivoluzione (che) si erano bene propagate sotterra”. Il nemico interno per Orlando era composto da “quei rinnegati del napoletano, così detti martiri della Santa Causa, che per spirito di parte, fin dal primo esordio della rivoluzione, […] associati stoltamente al perfido disegno di altri inqualificabile ambiziosi cospiratori piemontesi”.

Alla base del successo di Garibaldi, c’era l’azione occulta di Cavour. Ma si trattava, ribadivano ad ogni passo, di una politica favorita da molti meridionali che attraverso le sue reti di corruzione politica ed economica avevano: raggiunto il nefando scopo di spargere in questo Esercito la diffidenza, nata dal vedersi tradito da tanti capi, la cui mano onnipossente di Dio, condanna oggi a portar bassa la fronte… Sapeva il Garibaldi che poco o nulla scienza militare abbisognargli perché i Cavour, i Villamarina, i Liborio Romano, i Nunzianti, i Pianelli, formavano per lui i piani di attacco o di difesa.

Insomma, per quanto fossero importanti le trame internazionali, erano innanzitutto i liberali meridionali che avevano venduto il Regno, la quinta colonna dei piemontesi invasori. Corsi sostenne che “i negoziatori del turpe mercato furono quei nostri fuoriusciti, i quali nel 1848, dopo aver insanguinato Napoli, ripararono a Torino, ove con la complicità del Cavour e protetti dalla Francia, e dall’Inghilterra corruppero i loro fratelli, sia con l’oro, sia con lusinghiere promesse”.

In ogni narrazione nazionale tra le figure del nemico quella del traditore ricopriva un ruolo cruciale. Nel discorso borbonico era intensamente presente, incontrava una fortuna eccezionale per la notevole quantità di politici, militari, marinai che passarono con gli unitari. I traditori, avevano dato la pugnalata alle spalle e consentito la vittoria dei nemici interni ed esterni, ma anche offerto ai leali ed ai fedeli le motivazioni ad agire, a riscattare l’onore della patria. In una crisi morale come quella che aveva travolto le Due Sicilie, il mito del tradimento occupava quindi il primo posto. Il capitano dei Cacciatori Orlando lo definiva un prova per traditi e traditori: Per quanto più possa risultare vergognoso ed infamante la condotta di coloro che si vendettero, disertarono, o tradirono, altrettanto pregevole e gloriosa deve ritenersi quella […] maggior porzione dell’esercito che seppe compiere il proprio dovere.

Gli ufficiali e i politici borbonici che si schierarono con la rivoluzione erano la prova inconfutabile e la giustificazione profonda, per i veterani, della sconfitta. Allo stesso tempo infondevano vergogna ed indignazione, gettavano ombre profonde sul patriottismo e sulla vecchia nazione, mostravano quanto fosse incrinata la sua unità morale. Il risentimento e il disprezzo verso i commilitoni che avevano cambiato bandiera in quei due anni drammatici era forte come la convinzione che il loro tradimento avesse contribuito in maniera decisiva alla fine delle Due Sicilie.

Scrivo finalmente, per coloro, i quali in un momento di oblio tradirono il loro Re, disertarono la loro bandiere e, rivolgendo le armi contro i propri compagni, insozzarono odiosamente quella divisa militare che è il simbolo dell’onore e della fede. Il capitano Cava sosteneva che se il generale Landi fosse stato fucilato alla presenza della sua brigata, per come meritava, or non scriverei di certo queste dolorose memorie, dapoiché i Nunziante, i Pianelli, i Lanza, i Ghio, i Briganti, i Flores e tutta la miriade dei felloni che […]

occultamente o apertamente manovrarono in favore della rivoluzione e della invasione piemontese, non erano uomini da sfidare dodici palle di piombo nello stomaco per favoreggiare le trame del Piemonte e degli emigrati siciliani e napoletani, qualunque fosse stato il prezzo che si sarebbe offerto in compenso.

Alcuni personaggi diventarono l’archetipo del traditore oltre all’intera marina ove “gli uffiziali erano quasi tutti compromessi col ministro piemontese”.

Per il cappellano militare Buttà erano Lanza, Clary, Nunziante, Pianelli e l’avvocatuccio D. Liborio Romano: questi cinque uomini, chi più chi meno, tutti erano stati elevati troppo in alto dai Borboni, e si disobbligarono col tradimento più inqualificabile. Questi cinque uomini sono gli stessi che nel corso di questo Viaggio ho chiamato fatali alla Dinastia e al Regno, che fecero di tutto per farli cadere inonorati, anzi farli rotolare nel fango.

Il traditore finiva spesso per essere ripudiato da tutti, come era il caso del comandante del corpo calabrese Ghio che “né garibaldini, né piemontesi hanno accettato nelle loro fila, altro premio non ha ottenuto, che dagli avversari il disprezzo, dai suoi compagni la maledizione”.

Il tradimento diventava una frattura dolorosa ed insuperabile quando divideva le famiglie ma, allo stesso tempo, esaltava il mito positivo dell’eroe fedele alla patria che cancellava quest’onta e riscattava il proprio sangue e la nazione. Questi esempi contrastanti, dal fratello di Nunziante a quello di Pisacane, diventarono elementi permanenti della narrazione. Uno dei casi più celebri nella retorica borbonica fu quello del primo ufficiale di Marina a passare con i rivoluzionari, il comandante di una pirofregata, Amilcare Anguissola (a lungo celebrato nella mitologia dell’impresa dei Mille perché ebbe un ruolo decisivo a Milazzo e fu poi al Dicastero della Marina nel governo della Dittatura). I due fratelli, Cesare e Giovanni (alti ufficiali dell’esercito), inviarono il giorno dopo una lettera in cui, al disprezzo per il gesto, unirono la richiesta di partecipare come soldati semplici alla campagna siciliana in corso, per “cancellare, in parte la macchia imperitura sul nostro Casato, che incontaminato il vecchio padre ci lasciava in retaggio”. Per i reduci come Corsi queste parole cancellavano la colpa originale dell’infame traditore ed erano “espressione verace del cuore di un soldato di onore” e di fedeltà autentica alla vecchia patria. Invece la scelta del disertore era la prova della corruzione: per il capitano Gaeta ricordava che non si era creduto possibile “sì nero tradimento, tanta infamia”. Anche per lui virtù del fratello “rende più fosca l’infamia del disertore”.

Corsi invece citava la dilagante arroganza dei liberali: “in Napoli funzionavano alla svelata, senza tema di essere turbati, due comitati rivoluzionari, l’uno detto d’Ordine e l’altro detto d’Azione” mentre gli apparati dello Stato stavano a guardare.

La crisi non era spiegabile solo con la penetrazione degli avversari nelle istituzioni dello Stato. C’erano gelosie, fragilità, corruzione, insicurezza, una profonda rovina che non poteva essere cancellata in questo processo di rinnovamento identitario. Al colonnello Bosco era stata affidata la difesa di Milazzo, portando una colonna sull’istmo che si apriva sulla fortezza. Eppure, ricorda Gaeta, il generale Clary (comandante della Piazza di Messina) gli aveva raccomandato soprattutto di evitare “la suscettibilità che potrebbero nascere dall’antichità di grado e partecipando al Comandante la Piazza quella parte delle sue operazioni che crederà potergli comunicare”. Mentre Bosco si batteva a Milazzo, la guarnigione della fortezza e il grosso delle truppe restate a Messina non si erano mosse. Non erano traditori in questo caso (Clary resterà sempre a fianco di Francesco II) ma gelosi ed incapaci. Il capitano Quandel disse: “dolorosi fatti di indisciplina avvengono alla mia presenza fra Ufficiali che trascinati da sentimenti politici, dimenticano i loro doveri di soldati”. Anche gli ultimi giorni mostrarono la degenerazione dei rapporti interni al mondo borbonico. Ludovico Quandel descrisse le assurde manovre ordinate alla sua batteria verso la frontiera pontifica e ricordò come, con altri giovani ufficiali, si interrogava “sulla dappocaggine dei nostri capi”.

Gaeta testimoniò con amarezza e stupore che il comandante dell’artiglieria fosse stato sostituito pochi giorni prima della caduta della cittadella di Messina, “per la vergogna e l’esempio pe’ beneficiati”, insomma per dare un’ultima promozione. Il capitano Cava menzionava gli avanzamenti clientelari di ufficiali ignoranti e impreparati, la divisione dell’esercito in gruppi e sottogruppi, oltre all’eterna ostilità e separazione tra ufficiali di Marina e quelli dell’Armata, l’assoluta mancanza di leadership e di esperienza sul campo tra molti alti ufficiali e il loro tradizionale opportunismo.

“Napoli è la più misteriosa città d’Europa, è la sola città del mondo antico che non sia perita come Ilio, come Ninive, come Babilonia. È la sola città del mondo che non è affondata nell’immane naufragio della civiltà antica. Napoli è una Pompei che non è stata mai sepolta. Non è una città: è un mondo. Il mondo antico, precristiano, rimasto intatto alla superficie del mondo moderno. Napoli è l’altra Europa.

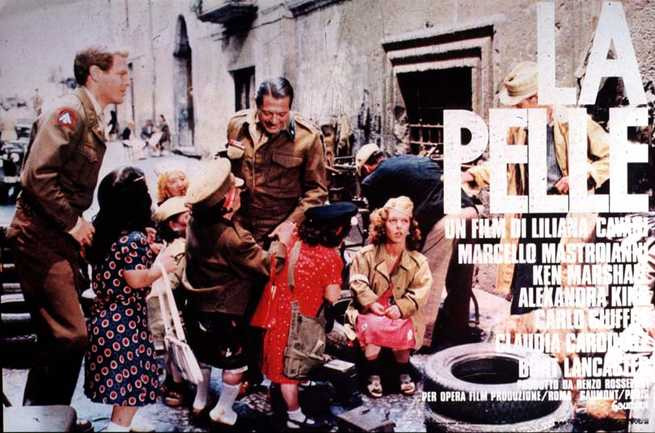

Con queste parole Curzio Malaparte descrive la singolarità della città di Napoli nel suo libro “La pelle“.

Kurt Erich Suckert, letterato e giornalista, per metà toscano e metà tedesco, è stato uno degli scrittori italiani del Novecento più letti in Europa. Animato da una spiccata voglia di contraddizione, scelse come suo pseudonimo Malaparte per contrapporsi con ironia alla grandiosità di Napoleone Bonaparte.

La Pelle mostra il dolore della città partenopea in uno dei suoi momenti storici più difficili: il processo di liberazione del Sud d’Italia dai Nazifascisti. Gli eserciti alleati entrarono a Napoli nell’ottobre 1943 come liberatori, ma le aspettative furono presto tradite. Diffusero per la città una peste, che non dilagava tra i corpi, ma tra le anime dei napoletani. Una malattia sociale che costringeva donne e uomini napoletani a subire atroci malvagità da coloro che li avrebbero dovuti rendere liberi. La peste era nella mano pietosa e fraterna dei liberatori: soccorritori e oppressori allo stesso tempo. Salvatori che abusavano di chi avrebbero dovuto liberare, con la credenza e la giustificazione che un vincitore può tutto su un vinto.

Napoli viene rappresentata in La Pelle come un teatro di morte e i napoletani come “un popolo distrutto”, che si muoveva tra l’accettazione della sconfitta e la felicità apparente della liberazione. Una città accecata dalla sofferenza e pronta a tutto per la sopravvivenza.

Ma questa rappresentazione cruda del capoluogo partenopeo e degli abusi che in esso avevano luogo è costata cara al capolavoro di Curzio Malaparte. Nel 1950, infatti, fu messo all’Indice dei libri proibiti dal Vaticano e riabilitato solo nel 1998.

Senza alcun dubbio una lettura poco attenta del testo fa emergere un’immagine della città di Napoli denigrante e umiliante, complice la brutalità di molti temi evocati, ma il senso più profondo è diametralmente opposto a ciò per cui è stato condannato. Curzio Malaparte voleva mostrare come il valore umano dei vinti, i napoletani, fosse superiore a quello dei vincitori, i liberatori-oppressori. Una contrapposizione capovolta tra vincitori e vinti: chi è stato sconfitto ha conservato la propria umanità, chi ha trionfato si è macchiato di atroci reati.

Consequenziale è la domanda che il romanzo evoca nei lettori: chi sono i veri vincitori? Curzio Malaparte, come Pier Paolo Pasolini con la sua celebre domanda “Qual è la vera vittoria, quella che fa battere le mani o battere i cuori?”, fa riflettere il suo destinatario su cosa sia giusto, oltre le apparenti convenzioni sociali, che ci portano a vedere in una posizione di vantaggio chi commette azioni ignobili. Ciò che dunque ne deriva è un elogio del popolo partenopeo non compreso, ma anzi oscurato per 48 anni.

Pochi romanzi, hanno rappresentato con tanta forza l’identità e il dolore di una città, in uno dei momenti più difficili della sua storia. Il romanzo racconta un incontro fondamentale per la storia italiana: quello tra gli Alleati sbarcati a Napoli durante il processo di liberazione del Sud d’Italia dai Nazifascisti e il popolo napoletano. Malaparte, ufficiale di collegamento presso il Comando americano, incaricato di tenere i contatti con la popolazione locale, nato a Prato, in Toscana, ma napoletano nell’anima, tesse un dolente e partecipe atto d’amore alla città, costruendo un potente affresco di questo incontro tra diversi, tra altri, con una scrittura lucida e spietata eppure emozionalmente coinvolta.

Il suo sguardo, in un misto di ferocia che nulla nasconde e di pietà che tutto comprende, fa di questa epopea del dolore e della perdita di sé il più incisivo atto d’accusa contro una “post-liberazione”, sentita dai Napoletani spesso come un’occupazione, divenuta trappola di pregiudizi e inganni, che stringe in una morsa vincitori e vinti. In un’Italia ancora distrutta dalla guerra nel corpo e nell’anima, che solo in parte aveva ricostruito la sua identità nel suo contributo alla Resistenza, disegna a forti tinte il tracciato di una Napoli tragica, facendone un emblema assoluto, non tanto degli orrori della guerra, quanto degli orrori del dopoguerra. Quella stessa città che durante la lotta contro il Nazifascismo si era trovata compatta e eroica di fronte al nemico, quel nemico da cui si era liberata, prima dell’arrivo degli Alleati, con una ribellione strenua e coraggiosa in cui persino i bambini avevano fatto la loro parte. Ma ora al contatto col liberatore si degrada, per salvare a tutti i costi, non più dalla morte ma dalla miseria, quella pelle di cui si parla nel titolo del romanzo. La dignità che paradossalmente era stata conservata, sia sotto la dominazione tedesca che sotto le bombe degli americani non ancora liberatori, diventa difficile da salvaguardare quando i liberatori camminano per le strade della città e sotto il loro sguardo bisogna vivere e sopravvivere, costruendo un’immagine che sia per loro riconoscibile, quella di un vinto che si muove tra accettazione della sconfitta e riconoscenza.

La pelle fu fin dal principio un testo molto controverso e per lungo tempo, interpretato attraverso un’ottica ideologica limitata e limitante che non ne ha saputo cogliere lo straordinario valore. Nel 1950 il libro venne persino condannato dal Vaticano e messo all’Indice dei libri proibiti.

Quasi tutti, sia da destra che da sinistra, alla sua uscita lo attaccano: nessuno vuole mostrare i vincitori nelle vesti di corruttori e i vinti in quelle di corrotti dalle circostanze dell’incontro, ma solo tutti insieme proiettati, nella visione acritica e messianica di un’Italia che per merito degli Americani (vedi aiuti del piano Marshall) risorgerà tra poco ai fasti di “un paese industrializzato”; e proiettati in quella dignità popolare espressa durante la Liberazione che non può mai tradursi nella miseria morale e nella degradazione.

Malaparte, incurante del pensiero dominante, affonda spietatamente la sua analisi in questa via crucis che percorre, insieme ai suoi compagni d’arme americani e in specie con il Colonnello Hamilton, i vari quartieri di Napoli, dai più eleganti ai più degradati, dai palazzi ai bassi napoletani, provando a farsi interprete delle due facce di questa umanità chiamata dalla Storia a incontrarsi.