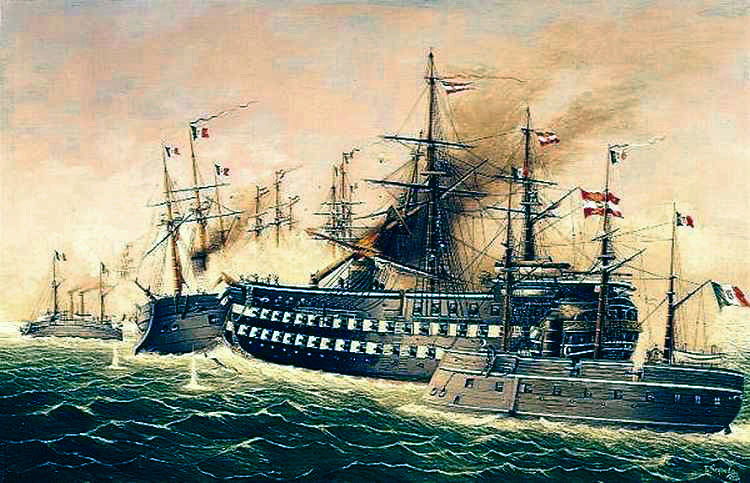

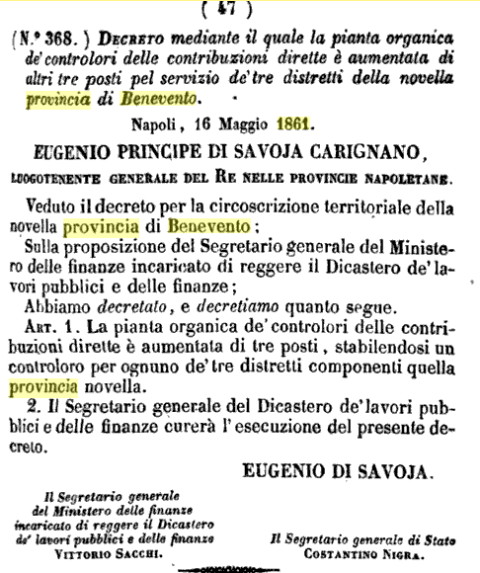

Si è sempre ironizzato sull’esercito dei Borboni, ma loro flotta era invece alla metà dell’Ottocento, una delle più tecnicamente progredite dell’ Italia d’allora. Sulle galere “San Gennaro, Concezione, e Sant’ Antonio” nel 1816 veniva issata la bandiera con i gigli d’oro del nuovo regno delle Due Sicilie; e solo 45 anni più tardi quella bandiera sarebbe per sempre ammainata dai legni che erano con Francesco II a Gaeta, dove egli si era trasferito per l’ estrema resistenza: la corvetta a vapore ” Messaggero” la fregata “Partenope”, la corvetta ” Saetta”, e l’ avviso “Delfino”. La flotta che Carlo di Borbone figlio di Filippo V di Spagna, trovò a Napoli nel 1734, quando vi entrò, assumendo l’anno seguente il titolo di re delle Due Sicilie ( finalmente Napoli dopo ventisette anni di dominazione austriaca, che seguivano a due secoli di soggezione alla Spagna, era rielevata a capitale di una monarchia autonoma), era davvero esigua. Le quattro galere del viceregno austriaco erano infatti riuscite a salpare alla volta di Trieste, mentre il vascello San Leopoldo navigava già in Adriatico. Le navi rimaste erano soltanto quattro vetuste galere e pochi altri legnetti, quasi tutti inservibili, che proprio per tale motivo non avevano neppure tentato di raggiungere l’Austria. Non v’era alcuna ordinanza di marina, non esisteva difesa delle coste, sì che città e popolazioni litoranee e bastimenti mercantili si trovavano indifesi di fronte alle frequenti scorrerie dei barbareschi. Ma in breve tempo Carlo riuscì ad avviare le basi di una marina: acquistò tre galere ch’erano in costruzione a Civitavecchia che furono, le prime unità efficienti della flotta borbonica; piantò egli stesso, nel 1735, il primo chiodo nella trave che formava la chiglia della nuova galera capitana; e nel medesimo anno istituì l’Accademia dei guarda stendardi, collegio per la formazione degli ufficiali di marina, e la Scuola dei Grumetti (grumete, dallo spagnolo: mozzo) per i futuri piloti. Ci volle però l’atto di forza del commodoro inglese Martin per spronare Carlo a dar vita, e molto celermente, ad una forte marina. Nel 1742 William Martin era entrato nel golfo di Napoli con quattro vascelli, una fregata e tre bombardiere per dissuadere il re dall’intervenire nella guerra scoppiata tra Spagna e Austria, alla quale ultima era alleata la Gran Bretagna. Poiché non riusciva con le buone, il commodoro posò l’orologio sul casseretto della sua nave, l’ Ipswich, fissando in mezz’ora di tempo il limite per la risposta: o il sovrano sarebbe rimasto neutrale o la squadra britannica avrebbe bombardato la città. Subito questo smacco, re Carlo ordinò senza indugio la costruzione non soltanto di navi sottili, come le galere (quattro ne furono impostate a Palermo), ma anche delle fregate come la San Ferdinando da 54 cannoni, la SS. Concezione e Santa Amalia da 30 cannoni (a Napoli), e due altre da 30, ne commissionò alla Spagna, facendo venire alcuni ufficiali, per foggiare la sua marina secondo il modello spagnolo, e ricalcando le ordinanze ch’erano state emanate nel 1701 da Filippo V; infatti sino al 1778 i comandi erano impartiti in lingua castigliana. Bisogna però ricordare che le navi spagnole erano a quei tempi le migliori nel mondo per progetto e costruzione, di certo superiori a quelle inglesi e francesi (mentre eccellevano gli ufficiali e gli equipaggi britannici), ed era proprio la Spagna ad ostacolare lo sviluppo della flotta del regno delle Due Sicilie. Carlo creò il corpo degli ufficiali di guerra, quello dei piloti e l’amministrazione della marina; fondò l’arsenale di Napoli e ne costruì il porto militare. Stabilì l’uniforme degli ufficiali, che comprendeva una giubba azzurra sopra il bianco panciotto, pantalone e calzabrache bianchi, cappello a tricorno. A parte la prepotenza del commodoro Martin, il re delle Due Sicilie aveva ben motivo di possedere una flotta efficiente, anche perché obiettivo della squadretta di sciabecchi algerini, entrati nel golfo di Napoli il 21 aprile 1738, era la cattura dello stesso re! Quindi per combattere i principali avversari i barbareschi – pirati più che corsari – contro di loro nel 1739 vennero armate tre piccole squadre di galeotte e feluconi. Così il 23 giugno la galera comandata dall’alfiere Antonio Doria attaccò due legni tripolini a largo di Capo Palinuro, e li catturò, conducendoli come preda a Napoli. Altra vittoria fu quella del 13 agosto 1740, quando le due galeotte di Tommaso Vicuna, tenente di galera, mandarono a fondo presso Punta Stilo in calabria due analoghe navi tripoline, catturandone le ciurme. Nonostante gli accordi diplomatici intercorsi tra la corte borbonica e la Sublime Porta, dalla quale dipendevano le reggenze di Tripoli, Tunisi e Algeri, porti d’armamento dei barbareschi, dove si era firmato un trattato di pace tra il re di Napoli e il sultano. Ma invece le scorrerie dei pirati continuavano, sicché i regi legni dovettero quindi proseguire le crociere di vigilanza lungo le rotte costiere, spesso intercettando le navi africane. Tra i comandanti borbonici emerge la figura di Giuseppe Martinez, più noto con il nome di guerra di “capitan Peppe”, spagnolo di nascita (era nato nel 1702), passò al servizio di Carlo quale alfiere e si distinse dapprima nel comando della galera San Francesco, poi della squadra delle galeotte e dal 1750, degli sciabecchi. Capitan Peppe non si limitò solo a difendere le coste nazionali, ma si spinse nelle acque dei barbareschi, catturando una galeotta (1747) e uno sciabecco (1750), tutt’e due tunisine. Nell’aprile del ’52, nel Mar Jonio, egli impegnò i suoi quattro sciabecchi contro una grande unità bey di Algeri, forte di sedici cannoni e più di 200 uomini d’equipaggio. La battaglia durò tre giorni e si concluse con l’ affondamento del Gran Leone e la morte di centonove algerini, mentre lo stesso reis e gli altri mori vennero catturati. Tra il 1753 e il ’57 il Martinez prese non meno di quattro pinchi e una galeotta, rinsaldando una fama d’invincibilità che lo fece divenire leggendario, sì che la bandiera napoletana era temuta dai barbareschi. Chiamato Carlo a succedere al fratellastro Ferdinando VI sul trono di Spagna nel 1759, la corona delle Due Sicilie passò al figlio Ferdinando IV, ancora in minore età; e nel periodo di reggenza la marina fu trascurata, al punto che non vennero impostate nuove navi e la Spagna riprese la sua supremazia sul regno di Napoli. La flotta, ridotta a tre fregate e altrettante galere, era quasi inattiva, tanto che i pirati ricominciarono la scorrerie, sbarcando abbastanza spesso sulle coste a scopo di preda e riducendone in schiavitù gli abitanti. Ferdinando IV raggiunta nel 1767 la maggiore età, si volse con passione alla marina, spinto a ciò sia dalla propria indole, sia dalla moglie Maria Carolina, che con il suo forte carattere liberò il regno dall’ ingerenza spagnola e patrocinò una potente armata. Di certo l’atto più determinante del nuovo indirizzo marittimo (e non di quello soltanto) fu la chiamata a Napoli di Giovanni Acton, che dal’ iniziale incarico di segretario di stato per la marina (1778) divenne in pochi anni l’ ispiratore e quasi l’ arbitro della politica delle Due Sicilie. (Guglielmo Acton comandava la pirocorvetta Stromboli che non aprì il fuoco sui mille durante lo sbarco a Marsala.Nel 1870 divenne ministro della Marina italiana e nel 1879 vice-ammiraglio). Il nobile inglese John Francis Edward Acton,formulò un piano organico che prevedeva una forza di quattro (se non addirittura dodici) fregate, dodici sciabecchi, una novantina di legni minori; intraprese la costruzione del cantiere di Castellamare di Stabbia, trasferì a Portici l’ Accademia di Marina, ingrandendola; abolì l’uso in servizio della lingua spagnola; inviò i migliori tra i giovani ufficiali a militare su navi inglesi e francesi; istituì il corpo dei cannonieri di marina e quello della fanteria di marina, detto dei “Liparotti” essendo in prevalenza formato da isolani dell’ isola di Lipari; acquistò due vascelli da 64 cannoni e una fregata da 50. E teneva in continua attività le navi, tanto che di buon grado inviò una forte squadra per concorrere alla spedizione ispano-maltese-portoghese contro Algeri. Nonostante i bombardamenti proseguiti per dieci giorni, l’attacco non conseguì risultati notevoli. Tuttavia vi si segnalò il capitano di fregata Caracciolo che con lo sciabecco San Gennaro e il Vigilante s’era spinto così vicino alle batterie del porto che alcuni legni algerini uscirono e l’accerchiarono; ma lo sciabecco potè liberarsi grazie all’aiuto di due galee maltesi. Caracciolo diede poi avvio a un incidente diplomatico. Dopo la rivoluzione del 1789 Gran Bretagna e Francia erano in guerra, e ne approfittarono i barbareschi per riprendere le scorrerie, aiutati dall’uno o dall’altro belligerante. Il naviglio militare delle Due Sicilie era perciò in mare a protezione del proprio traffico mercantile. Appunto per dar caccia a due sciabecchi algerini che volevano attaccare una polacca napolitana, la fregata borbonica Sirena si spinse nella rada di Cavalaire e li mandò a fondo. Ma così il comandante Caracciolo aveva svolto un’azione di fuoco in acque territoriali francesi, onde proteste della repubblica e inchiesta. Caracciolo fu messo agli arresti a Gaeta, ma pochi mesi dopo fu liberato e ebbe anche il comando del vascello Tancredi. Intanto la politica dell’Acton dava i suoi frutti, e l’armata comprendeva cinque vascelli, otto fregate, sei corvette, per elencare soltanto le unità principali. Tuttavia, benché la flotta borbonica fosse pronta all’azione e bene armate fossero tutte le batterie del golfo, quando il capitano di vascello francese Latouche-Tréville si presentò con i suoi dieci vascelli dinanzi a Napoli (16 dicembre 1792) per esigere soddisfazione in seguito ad altro incidente diplomatico, Ferdinando IV cedette. Non soltanto, ma la squadra francese fu rifornita di tutto punto, e, per raddobbare il vascello Languedoc danneggiato da un successivo fortunale, si disarmò il Tancredi. La sosta del Languedoc fece così divulgare tra i simpatizzanti le nuove idee della rivoluzione. Partito Latouche-Tréville, il re si accordò con la Gran Bretagna e nel settembre del ’93 inviò una squadra per cooperare con gli inglesi alla difesa di Tolone. Caduta la città in mano ai repubblicani, tre navi napolitane presero parte alla battaglia del 13-14 marzo 1795 presso Capo Noli contro i francesi. Gli alleati attaccarono due vascelli francesi rimasti isolati dal loro gruppo e arresisi soltanto dopo aver perduto 400 uomini ed esser rimasti quasi disalberati. La cooperazione militare con gli inglesi ebbe una sosta in seguito alla tregua tra Napoli e la

Francia nel 1796; tuttavia, due anni dopo, la vittoria di Nelson ad Abukir entusiasmò Ferdinando IV che accolse trionfalmente l’ammiraglio britannico e riprese le ostilità contro i francesi. Ma, sconfitto dallo Championnet l’esercito napolitano, il re s’imbarcò per Palermo sul vascello ammiraglio inglese Vanguard, scortato da una divisione borbonica, comandata dal Caracciolo, che nel ’97 era stato promosso brigadiere (o commodoro). Lo stato d’incertezza aveva indotto molti marinai a rimanere a Napoli: al Sannita, unità di bandiera del brigadiere, mancavano ben 264 uomini. Il 28 dicembre 1798, una settimana dopo la partenza del sovrano, il vicario regio incendiò i 78 legnetti da guerra ch’erano nelle grotte di Posillipo; e, fatto ancor più doloroso, una decina di giorni più tardi vennero dati alle fiamme, per ordine del commodoro inglese Campbell, tre vascelli, una fregata, una corvetta e bastimenti minori, affinchè non cadessero in mano ai francesi. Un altro vascello fu sabotato a Castellamare per ostruirne il porto. « Tacito, mesto e costernato mirava il popolo… e l’un l’altro dimandava: Perché questa rovina? Non potevano i marinari napolitani e inglesi trasportare in Sicilia que’ legni? » scrive lo storico napoletano Pietro Colletta nella sua «Storia del reame di Napoli dal 1734 al 1825 ». Passato in disarmo a Messina il Sannita, Caracciolo chiese licenza di andare a Napoli per sue private faccende, e da Acton la ottenne l’11 febbraio 1799. Giunto però a Napoli, si lasciò convincere a militare nella Marina della repubblica partenopea. I motivi erano numerosi e seri: l’avere il re disertato la causa della patria, fuggendo e per giunta l’avere egli preferito nave straniera a quella d’un prode e onorato suo suddito, qual egli era; la condotta altezzosa di Nelson verso i napoletani e la loro marina; l’incendio della flotta napolitana; ma forse anche la minaccia di morte se avesse rifiutato di servire la repubblica. Per contro, passando sotto la bandiera rivoluzionaria, egli tradì la fedeltà al sovrano. Nominato comandante della Marina, Caracciolo racimolò gli equpaggi per alcune cannoniere e con esse uscì più volte ad attaccare forze inglesi e regie. La repubblica ebbe breve vita, schiacciata dalle armi borboniche, russe e britanniche. La capitolazione firmata, per conto del re, dal suo vicario il cardinale Ruffo, avrebbe dovuto assicurare ai repubblicani la vita e la libertà, con la possibilità di emigrare; ma Nelson, giunto cinque giorni dopo, annullò d’imperio la convenzione e fece arrestare coloro che considerava ribelli. Tra essi Caracciolo, che fu condotto in catene sulla nave ammiraglia dove per ordine di Nelson si riunì una corte marziale cui presiedeva il Thurn, comandante della fregata Minerva contro la quale Caracciolo aveva aperto il fuoco: onde l’accusa d fellonia. La sentenza fu di condanna a morte ignominiosa. Caracciolo era stato tra gli ufficiali comandati tra il 1779 e il 1781 su navi britanniche e nel 1795 aveva combattuto insieme con Nelson presso capo Noli. Invano egli fece pregare l’ex compagno d’ armi di concedergli morte da soldato. Nel pomeriggio del 29 giugno 1799 il duca Don Francesco Maria Caracciolo, di 47 anni, brigadiere nella marina di S.M. il re delle Due Sicilie, venne impiccato a una varea del pennone di trinchetto della “Minerva” la nave che egli aveva comandato dodici anni prima. Di lui scrisse il Randaccio: ” Questa fu la fine di Francesco Caracciolo, esperto marinaio, prode soldato, buon cittadino; fine che a lui procacciò fama maggiore di quella che avrebbe meritato per le opere sue.” Della marina detta siciliana che aveva seguito il re in Sicilia, alcune navi parteciparono al blocco di Malta, in mano ai francesi, che si arresero nel 1800; e al blocco di Genova, dove si distinse la galeotta “Levriera” comandata da Raffaele de Cosa. Nella seconda fuga di Ferdinando IV a Palermo, il 23 gennaio 1806, la maggior parte della flotta seguì il re imbarcatosi questa volta su un suo vascello. Durante i regni di Giuseppe Bonaparte e di Murat le navi borboniche e quelle inglesi combatterono contro le unità leggiere e sottili di Napoli, comandate e guidate anzitutto da cinquantacinque ufficiali di sentimenti liberali, alcuni dei quali avevano servito la repubblica partenopea, salvandosi mediante l’esilio in Francia, come Giovanni Bausan, che compì imprese assai ardue. Le frequenti azioni traevano origine dai tentativi di prendere isole e fortificazioni in mano all’altra parte, come Gaeta, Ischia, Capri, Procida e addirittura la Sicilia. Caduto Murat e proclamato nel 1815 il nuovo regno delle Due Sicilie con Ferdinando (che da quarto mutò il numero in primo), l’armata era ora composta anche dai murattiani, poiché la tregua d’armi tra le forze di Murat e quelle austro-borboniche imponeva che venisse riconosciuto il grado agli ufficiali dell’ex regno di Napoli passati al servizio di Ferdinando. I tempi erano mutati, non più propizi alle vendette ma idee di libertà. Ma tuttavia non correva buon sangue tra «fedelini» e i murattiani, anche perché questi ultimi avevano conseguito delle rapide promozioni murattiane, gradi elevati, al punto da aver superato i «fedelini », rimasti con il Borbone. D’altro canto, il sovrano premiò i suoi fidi con onorificenze e vantaggi ai fini della pensione. La flotta, formata anche dalle navi dell’ex Marina murattiana era meno forte che nel 1798, comprendeva due vascelli, sei fregate, cinque corvette e quasi 200 legni minori. Una divisione al comando di Bausan fu inviata nel settembre 1820 con il corpo di spedizione a domare l’insurrezione che, scoppiata a Napoli, si era estesa in Sicilia. Per l’aspetto scientifico e tecnico la Marina napolitana era alla testa tra le marine italiane. Nel 1818venne costruito a Napoli il Ferdinando I, primo piroscafo che solcasse il Mediterraneo, e per giunta in regolare servizio postale; nello stesso anno venne fondato l’Osservatorio astronomico-nautico presso l’Accademia di marina, e nel 1819, fu inaugurata la Specola di marina per l’istruzione degli ufficiali, militari e mercantili, nell’uso degli strumenti nautici. Più tardi, una commissione di ufficiali sardi venne inviata a studiare i progressi della Marina delle Due Sicilie. Intanto nel 1824, era sceso in mare il Vesuvio, primo vascello borbonico da 84 cannoni e con carena foderata di rame, seguito da una serie di altre belle unità, sì che Napoli possedeva la più potente flotta d’Italia. Durante il breve regno di Francesco I, succeduto nel 1825 a Ferdinando I, una squadra borbonica fu mandata nel ’28 contro il bey di Tripoli, il quale pretendeva un grosso aumento della regalia che le Due Sicilie gli davano ogni anno per ottenerne l’immunità dagli attacchi di quei pirati. Poiché tre anni prima una divisione sarda aveva ridotto il bey a più miti consigli, mediante un risoluto attacco a Tripoli, Francesco I confidava di poter ripetere la cosa, ma la squadra napolitana, comandata da Alfonso Sozj Carafa, non fu da tanto e rientrò a Messina dopo aver inutilmente cannoneggiato Tripoli; onde il Sozj Carafa venne sottoposto a Consiglio di guerra, e il capitano di fregata Raffaele de Cosa fu spedito con tre navi a incrociare a sud della Sicilia per intercettare i barbareschi. Riuscì a catturare una goletta tripolina, e il bey si contentò di meno. Uno dei primi atti di Ferdinando II, re dal 1831, fu di clemenza verso gli ufficiali allontanati dal servizio dopo i moti del 1820-21. Appassionato anch’egli del mare, il nuovo sovrano accrebbe la flotta, che veniva formata non soltanto dalle costruzioni di Castellammare e di Napoli, ma anche con acquisti all’estero: in Gran Bretagna si comperarono tre «pacchetti a vapore » per il servizio mercantile tra Napoli e la Sicilia (1836), che poi, trasferiti all’armata, ne divennero le prime unità a propulsione meccanica. In soli cinque anni entrarono in servizio 19 legni a vapore, sei dei quali di costruzione nazionale e tra essi le pirocorvette Èrcole, Archimede, Carlo III, e Sannita: in fatto di navi a vapore, l’armata era la terza in Europa. Non esisteva però alcun bacino di carenaggio e perciò i bastimenti, oltre a dipendere da porti esterni a quelli del regno, non potevano essere tutti in efficienza. Per la costante scarsità di ufficiali, nel 1840 fu ristabilito, per la sola marina, il servizio di leva obbligatorio, abolito nel 1821 dopo il ripristino del potere assoluto del Borbone, il quale preferiva equipaggi volontari, scelti a discrezione dei capi e più ligi al sovrano, mentre la coscrizione conferiva al militare la coscienza di un dovere verso la nazione piuttosto che verso il monarca. Ma Ferdinando II, volle mostrarsi aperto alle nuove idee. Pochi anni prima v’era stato un avvenimento che precorse i tempi: l’operazione congiunta mediante la quale, per gli accordi tra i due governi, una divisione delle Due Sicilie e una sarda si presentarono in assetto di combattimento dinanzi a Tunisi, per chiedere soddisfazione di certi oltraggi fatti ai loro sovrani. Bastò la presenza della squadra (1833) che il bey, intimorito, rendesse gli onori alle bandiere delle due marine d’Italia. Nel 1840 il re fondò nell’opificio di Pietrarsa una scuola di ingegneri meccanici per la condotta delle motrici dei piroscafi; ampliando poi la fabbrica in modo che vi furono costruite macchine a vapore, catene, argani e altri attrezzi. Tre anni più tardi, ad accompagnare la sorella del re andata sposa all’imperatore del Brasile fu inviata una divisione composta dal vascello Vesuvio (gagliardetto di comando del capitano di vascello de Cosa) e dalle fregate Partenope, Amalia e Isabella, che rimasero assenti quasi sei mesi, spingendosi per la prima volta nell’emisfero australe. È stato asserito che le navi delle Due Sicilie navigassero poco e che il sovrano fosse restìo a inviarle all’estero, per evitare contatti con popoli più liberi; ma occorre ricordare il successivo viaggio delI’ Amalia a Rio de Janeiro (1844), la campagna d’istruzione dell’Urania in tutto l’Atlantico, durata 19 mesi, per gli allievi del Collegio di marina (« Si parlò a Napoli, di questo viaggio, come di un viaggio al Polo »), e le crociere di altre unità verso porti olandesi, britannici, francesi oltre che nel Mediterraneo. Quando, nel 1847-48, si ebbero i moti rivoluzionari e la guerra all’Austria, la flotta delle Due Sicilie era formata da 13 navi a vela e 22 a vapore, con 610 pezzi d’artiglieria, più il naviglio minore. In costruzione: un vascello da 84 cannoni e una pirocorvetta. Si badi che già da quasi un decennio l’artiglieria di bordo comprendeva i cannoni-obici Paixhans da 80, arma novissima e micidiale, da poco introdotta sulle navi di Francia, ove pure era stata ideata e dalla Gran Bretagna adottata soltanto nel 1851. A domare i moti di Palermo nel gennaio 1848 fu prontamente inviata una squadra di otto unità a vapore sulle quali erano stati imbarcati 5000 soldati, ma il loro generale fu inferiore al compito e gli insorti costrinsero le truppe a reimbarcarsi. I regi vennero cacciati dall’intera isola, tranne la cittadella di Messina. Suo malgrado Ferdinando II lasciò partire da Napoli una squadra che cooperasse con i sardi nell’Alto Adriatico, per difendere Venezia insorta contro l’Austria. Il 27 aprile i napoletani festanti salutavano con grida di “Viva l ‘Italia!” le navi in uscita dal porto, sulle quali sventolava la nuovissima bandiera orlata dei tre colori attorno allo stemma borbonico, quand’ecco una barca borghese accostò il “Roberto”, unità con l’ insegna del brigadiere de Cosa. Nella barca era il re in abito civile. Chiamato il de Cosa, gli consegnò una busta sigillata, con l’ ordine di aprirla in alto mare, e lo congedò con l’ ammonimento: “Ricordati che sei vecchio e tieni famiglia!”. Nel plico era l’ordine che la squadra, sbarcate le truppe a Pescara e Giulianuova (cioè in territorio delle Due Sicilie) – rientrasse a Napoli. Giunto però a Pescara il brigadiere temporeggiò e proseguì per Ancona. Ingnorò un altro ordine del re di rientrare a Napoli e continuò per Venezia, adducendo la richiesta di aiuto che quel governo provvisorio gli aveva inviato. Il barone de Cosa nel frattempo promosso retroammiraglio, era animato da nobili sentimenti e sostenuto in ciò dai ministri liberali, ma trattenuto dal re che di persona gli scrisse di badar bene a non assalire gli austriaci. Il 16 maggio la squadra napoletana entrò a Venezia accolta con grandi onori e feste. Ad essa il 22 si unì la squadra sarda di Abini e, con le navi veneziane mossero tutte verso Trieste. In vista delle navi austriache il vento cadde, si che due pirocorvette napolitane presero a rimorchio due fregate, mentre le tre pirofregate si avvicinavano a tutto vapore al nemico e le altre cinque navi a vela restavano indietro sparpagliate. Le sette unità sarde e napolitane che erano a portata di tiro non ebbero animo di attaccare le undici navi austriache, tutte a vela (Albini diffidò dei napolitani) e intanto annottò. I piroscafi del Lloyd rimorchiarono in porto, a Trieste le loro unità militari, che rimasero protette dalle batterie di terra. Nel frattempo a Napoli Ferdinando aveva revocato la costituzione e soffocato il moto liberale. E vano essendo stato l’ordine di immediato rientro che il nuovo ministro aveva diretto al de Cosa, il re spedì il brigadiere Cavalcanti latore di ordini perentori. Con un piroscafo Cavalcanti giunse l’ 11 giugno nel golfo d Trieste, dove le unità napolitane, sarde e venete erano in crociera per bloccare quel porto. Il dispaccio del sovrano ingiungeva al de Cosa di muovere subito per Reggio; se avesse esitato il Cavalcanti lo avrebbe surrogato nel comando, De Cosa dovette chinare il capo, e la sua squadra parti tra i fischi degli equipaggi sardi e veneti. Giunto a Reggio, il vecchio ammiraglio trovò l’ordine di andare a domare la rivolta nella Sicilia insorta. Chiese di venire esonerato dal servizio, a quei tempi bastava molto meno per rimetterci la testa! Collocato a riposo l’anziano soldato, contro la Sicilia fu inviata una forte squadra agli ordini del brigadiere Cavalcanti al comando di 14.000 soldati, dalla cittadella di Messina, unico baluardo rimasto ai regi; ripresero Messina stessa l’8 settembre, poi via via Milazzo, Catania, altre città e infine Palermo, il 14 maggio 1849. Nell’ultimo decennio la Marina borbonica andò avanti stancamente, quasi a presagio della prossima fine. Il 5 giugno 1850, sul Monarca, il tenente di vascello d’Amico sussurrò all’orecchio di altro ufficiale: « Chi sa poi quale bandiera isserà questa nave? ». È un episodio sintomatico, al pari dell’esplosione di una polveriera (17 dicembre 1856), che provocò molte vittime, e dell’incendio della pirocorvetta Carlo III, che saltò in aria a Napoli il 4 gennaio 1857, con la morte di 39 tra ufficiali e marinai, fatti che corse voce fossero di natura dolosa. Proseguivano intanto le costruzioni nuove, cui s’erano aggiunti taluni legni a vapore acquistati nel 1848 in Gran Bretagna dal governo rivoluzionario siciliano; e finalmente nel 1852 Napoli era stata dotata di un bacino di raddobbo. L’ultimo varo di nave borbonica si svolse il 18 gennaio 1860 a Castellammare, alla presenza del nuovo re Francesco II, succeduto da sette mesi al padre. Per ironia della sorte il nome della nave era Borbone. Nell’estate di quell’anno, mentre i Mille occupavano le Due Sicilie, l’armata del regno comprendeva: 2 vascelli, 5 fregate a vela, (2 a vapore, in costruzione o allestimento), 2 corvette a vela e 11 a vapore, 5 brigantini, 10 avvisi a vapore, 82 legni minori, tra i quali 2 rimorchiatori. Gli ultimi avvenimenti della Marina borbonica risentono dell’indole dei differenti ufficiali e marinai, del loro modo di sentire, spesso in netto contrasto. Così, da un lato troviamo obbedienza al sovrano per tener fede al giuramento militare, o per ferma convinzione di lealtà verso di lui. È il caso del comandante della Partenope e specialmente dei marinai, devoti ai Borbone, come mostrano l’episodio dell’ammutinamento dell’equipaggio a bordo della Fulminante (14 luglio 1860), a Napoli, per protesta contro gli ufficiali che non volevano uscir in mare a combattere; e quello dei marinai del Fieramosca, che rinchiusero nei camerini comandante e ufficiali, perché temporeggiavano al fine di non compromettersi (quando il Fieramosca giunse a Napoli, gli ufficiali vennero liberati, e i marinai, sbarcati e imprigionati in Castel S. Elmo). Dall’altro lato,

in molti passarono alla bandiera sarda, come il capitano di fregata Amilcare Anguissola, che, invece di rientrare a Messina, il 10 luglio condusse la pirocorvetta Veloce a Palermo, unendosi alla squadra di Persano in Sicilia (l’ammiraglio sardo indusse però l’Anguissola a offrire la sua nave a Garibaldi, per evitare complicazioni diplomatiche). Nella zona intermedia coloro che stavano a guardare come si sarebbero messe le cose. E forse erano i più. Di certo, la confusione era grande. È stato detto che lo sbarco dei Mille a Marsala non fu impedito dalle navi borboniche, come invece era logico attendersi, dato che il governo di Napoli riceveva notizie precise sulla spedizione di Garibaldi. In realtà tre unità napolitane accorsero verso Marsala appena quel semaforo ebbe segnalato l’avvicinarsi di due vapori sospetti ( il Piemonte e il Lombardo) e, per navigare più celermente, la pirocorvetta Stromboli mollò il cavo con cui rimorchiava la fregata a vela Partenope e arrivò presso la città mentre i garibaldini stavano sbarcando. Ma, sollecitato dal comandante dell’Intrepid inglese presente in porto, il capitano di fregata Guglielmo Acton non aprì il fuoco, per evitare di colpire alcuni edifici con la bandiera britannica, ove si raccoglievano i Mille. Alla fine lo Stromboli tirò qualche granata contro il Piemonte e sui garibaldini. Ma era troppo tardi. Infatti il Consiglio di guerra cui i tre comandanti erano stati sottoposti ne decretò l’ assoluzione, per avere essi « adempiuto con zelo ed energia il proprio dovere ». II giusto contegno degli ufficiali si manifestò anche a Palermo, dal 27 al 29 maggio, dopo l’ingresso dei garibaldini: da parte delle navi borboniche in rada fu effettuato un intenso cannoneggiamento della città, ma mentre la Partenope (comandante Cossovich) battè soltanto le barricate degli insorti, l’Ercole (comandante Flores) fece fuoco sul centro della città, spazzando via Toledo e causando danni e vittime. Quanto al Fieramosca, il suo comandante Vacca bombardò la città, ma il dì seguente andò a bordo di un’unità sarda per esprimere il suo rammarico. Questo capitano di vascello Vacca e il capitano di fregata Acton furono coinvolti nell’azione che sardi e garibaldini effettuarono la notte sul 13 agosto per catturare il vascello Monarca in lavori a Castellammare. Il suo comandante, Giovanni Vacca, s’era accordato in segreto con l’ammiraglio Persano, cui aveva fornito precise notizie sul punto d’ormeggio del Monarca, notizie dal Persano trasmesse al Piola-Caselli che con il Tukery avrebbe condotto l’operazione. Il mattino del 13, Vacca ordinò di togliere le catene di ferro, sicché per l’ormeggio restassero soltanto i cavi. A ogni buon conto egli non informò nessuno della sua nave, e prudentemente si allontanò da bordo. Di notte, il Tukery entrò in porto a fanali spenti e parecchi suoi uomini erano già passati a bordo del Monarca quando fu dato l’allarme. Guglielmo Acton , comandante in 2° del vascello, reagì con prontezza, guidando la sua gente a respingere gli aggressori. Il Tukery fu costretto a ritirararsi. Vi furono molti morti, Acton resto ferito. Quando Francesco II lasciò Napoli per Gaeta, fu seguito dalla sola Partenope. Sulle altre unità tutti si rifiutarono, perché era stata diffusa la voce che andando col re, le navi sarebbero poi state consegnate all’Austria. Piuttosto duro è il giudizio prevalente degli storici sulla Marina borbonica. Gli ufficiali erano professionalmente capaci, buoni gli equipaggi; navi e tecnica ben progredite. Giova però aggiungere che quegli ufficiali delle Due Sicilie che più lealmente si comportarono verso il loro re, furono poi tra i migliori della Marina italiana sorta nel 1861.

tratto da Storia Illustrata anno 1973.

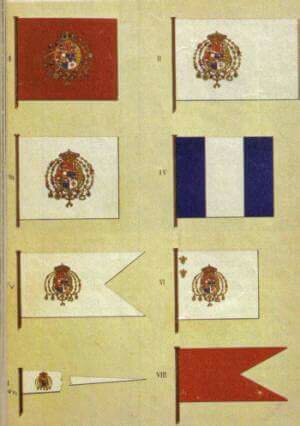

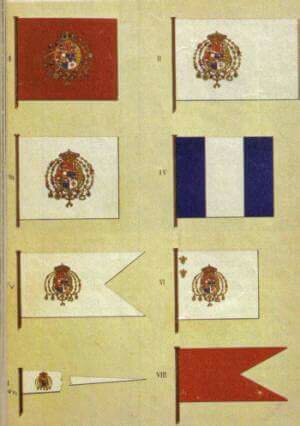

Bandiere della marina Borbonica:

I) Stendardo reale….

II)Bandiera delle navi da guerra….

III)Insegna di comando….

IV)Insegna di pilota…..

V)Guidone di comando….

VI) Bandiera d’ imbarcazione…..

VII)Fiamma delle navi da guerra…..

VIII)Guidone di comandante militare di un convoglio.