Sulle donne che parteciparono alla Resistenza scrive Guerri : «Per qualificarle, alcuni giornalisti sabaudi recuperano l’antico termine “druda”, dal gaelico, che indica l’amante disonesta, la femmina di malaffare. «Se talora il brigante può rifarsi una vita e ricominciare da capo, alla donna non è concesso: bandita dalla società, vive emarginata, privata di affetti e amicizie, non può più nemmeno guadagnarsi da vivere. Alla donna che sceglie l’illegalità non si attribuiscono giustificazioni sociali, bensì tare culturali; non drammatici moventi individuali, ma turbe di una psicologia malata». «Senza le donne non ci sarebbe stata la Resistenza», aveva dichiarato Arrigo Boldrini, parlamentare del Pci che aveva partecipato alla lotta partigiana col nome di battaglia “Bulow”. Eppure, la storiografia resistenziale è di fatto maschista, riconoscendo alle donne “il contributo prezioso” da esse dato, riservando all’uomo non la partecipazione alla Resistenza, ma l’identificazione stessa con essa. Ma le donne svolsero un ruolo determinate durante la Resistenza, nella lotta per la liberazione dall’occupazione nazista. E non sempre andava tutto bene e se venivano scoperte erano sottoposte alle stesse angherie e torture riservate ai maschi, con l’aggiunta, delle violenze sessuali. Durante la Seconda Guerra Mondiale il compito delle donne si rivelò prezioso e insostituibile anche nelle attività produttive ed economiche. La chiamata alle armi tolse infatti molte braccia maschili all’agricoltura e all’industria, sostituendole con quelle femminili. Nel febbraio del 1861, con la capitolazione di Gaeta, ultima roccaforte borbonica, il Regno delle Due Sicilie cessa di esistere. Francesco II, ripara a Roma, ospite del Papa. La precarietà dell’esilio, la solidarietà di numerose dinastie europee e le notizie delle difficoltà che il nuovo Stato italiano incontra per radicarsi nel territorio, lo spingono a coltivare la speranza di un sollecito ritorno sul trono. Dovunque, nei territori dell’ex regno, a Napoli, come nei centri minori, sorgono comitati segreti filoborbonici, allo scopo di sollevare le popolazioni contro gli invasori piemontesi. In tutto il Mezzogiorno si accendono i fuochi della ribellione contadina, alimentati da uno sconquasso politico e sociale insostenibile. Il possesso e l’uso della terra hanno da sempre costituito un fattore scatenante di rivolte. Ma né le leggi eversive, né l’esproprio dei beni ecclesiastici hanno fatto conseguire la più antica aspirazione delle classi rurali: la proprietà della terra. Ed è terra ostile quella che i contadini lavorano per conto di altri, aristocratici e latifondisti. Spesso sottratta zolla dopo zolla, ai boschi, alle macchie ed alle pietraie montane. In cambio i contadini ricevono un salario che consente appena di sopravvivere. Il mutamento di governo ha ingenerato speranze che ben presto si rivelano infondate. La terra non cambia proprietario, e i contadini ne sono sempre fuori, messi nell’impossibilità pratica di acquistarla o riscattarla con i sofismi di una legge fatta da un parlamento di “galantuomini” per i “galantuomini”. Il destino dei contadini appare segnato: rassegnarsi o ribellarsi. L’esercito borbonico, che per molti giovani rappresentava uno sbocco occupazionale, è stato disciolto. Una moltitudine di giovani si è ritrovata bollata con il marchio della diserzione, senza nemmeno venirne a conoscenza. Contadini senza terra e soldati senza esercito, null’altro possono fare che darsi alla macchia. Nascono e proliferano, ingrossate anche da gruppi di evasi dai bagni penali, le bande dei briganti che sfruttano la conoscenza dei luoghi, l’ardimento e la sete di rivendicazione sociale per dare scacco all’esercito piemontese, un esercito straniero, che parla una lingua straniera, che applica leggi straniere, che obbedisce ad un re straniero e che dunque è un esercito di occupazione. La violenza esplode in tutta la sua virulenza: l’occasione è propizia anche per soddisfare la sete di vendetta troppo a lungo repressa nei confronti dei possidenti e dei “galantuomini”. Nelle Calabrie, nelle Puglie e, soprattutto, in Basilicata sono messi a fuoco e depredati interi paesi, massacrate le personalità più in vista e più odiate, sbaragliate le truppe piemontesi. L’esercito è impotente, percorre a casaccio le contrade più impervie, cade in imboscate, vede i suoi uomini falciati da un nemico invisibile, reagisce con violenza alla violenza in una spirale infinita di sangue. Il fenomeno del brigantaggio approda nel Parlamento che, lungi dal preoccuparsi di tentare con una saggia politica di riforme sociali, di rimuoverne le cause, sceglie la facile via della repressione, adottando una legislazione speciale, la legge Pica, che instaura il terrore nei territori occupati, la fucilazione sul campo, lo stupro delle donne dei ribelli. In questo contesto matura il dramma delle “brigantesse”, che è il dramma della rottura dell’equilibrio familiare, dramma di madri senza più figli, di ragazze orfane dei genitori, di vedove: è dramma di donne disperate che, ribaltando un ruolo stereotipo di rassegnazione e sudditanza, si dimostrano capaci di affiancare con coraggio i propri uomini e partecipare attivamente alla rivolta contadina. È difficile attribuire una data di nascita al brigantaggio femminile, ma una prima significativa figura femminile di età moderna può essere individuata in Francesca La Gamba, nata a Palmi (RC) nel 1768 e attiva nel decennio di occupazione francese (1806-1816). Francesca, filandiera di professione, madre di tre figli, divenne capobanda, spinta da un’incontenibile sete di vendetta contro i francesi che l’avevano colpita negli affetti più cari. Rimasta vedova del primo marito, dal quale aveva avuto due figli, convolò in seconde nozze. Avvenente d’aspetto ed esuberante nel carattere, attirò le mire di un ufficiale francese che, invaghitosene, tentò, forte della sua posizione sociale, di sedurla. Respinto dalla fiera Francesca, il militare pensò di vendicarsi in maniera terribile. Nottetempo fece affiggere un falso manifesto di incitamento alla rivolta contro l’esercito francese di occupazione ed il mattino successivo fece arrestare i figli della donna, accusandoli di essere gli autori della bravata. Alle suppliche di Francesca, l’ufficiale fu irremovibile: i giovani subirono un processo sommario e furono fucilati. Francesca, pazza di dolore, si unì ad una banda di briganti che operava nella zona, dismise gli abiti femminili ed indossò quelli dei briganti. In breve, fornì prove di ardimento tali da divenire il capo riconosciuto della banda stessa, seminando ovunque il terrore. I francesi si accanirono nella caccia della donna, fino a quando un loro drappello cadde in un’imboscata teso da Francesca. Tra i soldati fatti prigionieri la sorte volle che ci fosse proprio l’ufficiale suo nemico. Con una coltellata Francesca gli strappò il cuore e lo divorò ancora palpitante. Nell’orrore di questa vicenda, caricata di colore dal mito, possono leggersi le ragioni che hanno spesso indotto tranquille popolane meridionali a trasformarsi in Erinni vendicatrici: la prevaricazione degli occupanti, il loro disprezzo per gli affetti feriti, l’irrefrenabile ansia di vendetta suscitata nei popoli conquistati. Crollato il mondo familiare intorno al quale si è costruita a fatica una pur misera esistenza, la vendetta femminile si dimostra ancor più feroce di quella maschile. Si tratta di fenomeni tuttavia limitati che fanno da contraltare a tanti episodi di rassegnazione e di pianto: costituiscono un’eccezione, non la regola. Non si può attribuire autonomia assoluta al brigantaggio femminile preunitario, ma ciò non sminuisce il ruolo delle donne nella rivolta contadina. Anzi, lo amplia e agevola la comprensione dell’intera questione delle classi subalterne meridionali.

È comprovata nelle vicende rivoluzionarie, la presenza di un considerevole numero di donne nell’organizzazione brigantesca. Come si poteva fare a meno di donne in una banda di briganti numerosa e perfettamente organizzata, per motivi logistici, di collegamento, di approvvigionamento e, perché no, anche per motivi affettivi. Occorre introdurre una distinzione tra “la donna del brigante” e “la brigantessa”. Numerosi sono gli esempi di “donne del brigante”, più rari quelli di “brigantesse”. Gli uni e gli altri concorrono però in eguale misura a definire il ruolo della donna nelle classi rurali della seconda metà dell’Ottocento meridionale italiano e contribuiscono certamente all’affermazione del posto che la donna occupa nell’odierna società italiana. La “donna del brigante” è colei che ha dovuto o voluto seguire il proprio uomo (spesso marito, talora amante, raramente figlio) che si è dato alla macchia. Nel primo caso, quello della costrizione, il darsi alla macchia del proprio uomo l’ha confinata in una condizione ancora più disperata. Le è venuta meno ogni forma di sostentamento: l’opinione pubblica l’ha additata con disprezzo e l’ha isolata, spesso anche per timore di sospetti di connivenza. Non le è rimasto che il mendicio e il meretricio. Sola, senza mezzi, disprezzata dai borghesi benpensanti e dai popolani acquiescenti, controllata a vista dalle autorità governative, talvolta oggetto di attenzioni inconfessabili dei “galantuomini”, ha preferito alla fine seguire fino in fondo la scelta di vita del suo uomo. La “donna del brigante” è anche colei che viene rapita e sedotta dal bandito, e costretta contro il suo volere a seguirlo nelle sue azioni brigantesche. Spesso finisce però per innamorarsene, per quella condizione psicologica che oggi è detta “sindrome di Stoccolma”. Alcune volte, “la donna del brigante “ segue volontariamente l’uomo di cui è innamorata, come Maria Capitanio, una ragazza, che nel 1865, a quindici anni si innamorò di Agostino Luongo, un operaio delle ferrovie. Maria continuò ad amarlo e a frequentarlo di nascosto anche quando questi si dette alla macchia. Lo seguì nella latitanza, consumò le “nozze rusticane” e partecipò per pochi giorni alle azioni delittuose della banda, fungendo da vivandiera e da carceriera di un ricco possidente, tenuto in ostaggio. Catturata dopo una decina di giorni, in uno scontro a fuoco, grazie ai denari del padre, fu prosciolta dall’accusa di brigantaggio, essendo riuscita a dimostrare, attraverso false testimonianze, di essere stata costretta con la forza a seguire il brigante Luongo. Rivelatrice di contraddizioni è la vicenda di Filomena Pennacchio, una tra le più note “brigantesse”. Figlia di un macellaio, nata in Irpinia nella provincia borbonica di Principato Ultra, fin dall’infanzia incrementò il povero bilancio familiare servendo come sguattera presso alcuni notabili del paese. Alcuni mesi dopo il primo incontro con Giuseppe Schiavone, famoso capobanda lucano, vendette per alcuni ducati il poco che aveva e lo seguì nella latitanza. La vita brigantesca la rese subito un’intrepida combattente. Con Schiavone partecipò a furti di bestiame e a sequestri di persona, trovando modo di meritarsi il rispetto e la simpatia di tutta la banda. Prese parte attiva all’eccidio di nove soldati del 45° Reggimento di Fanteria nel luglio del 1863 a Sferracavallo. Era altresì capace di slanci di generosità come è testimoniato dal soccorso che offrì ad alcune vittime della banda Schiavone e per aver cercato di salvare alcune vite. Di lei si disse anche, essere stata non solo l’amante di Schiavone ma anche di Carmine Crocco, il leggendario e riconosciuto capo di tutte le bande lucane e dei suoi luogotenenti Ninco Nanco e Donato Tortora. La presenza di più donne nella banda portava facilmente ad episodi di gelosia, dei quali si servì largamente l’esercito occupante per annientare il nemico. E fu proprio la gelosia di Rosa Giuliani, cui Filomena Pennacchio aveva sottratto i favori di Schiavone, a tradire quest’ultimo: la delazione della Giuliani consentì, infatti, l’arresto di Schiavone e di altri briganti che furono subito condannati a morte. Prima di morire, il feroce Schiavone volle rivedere ancora Filomena, gravida di un suo figlio. Fu un incontro tenerissimo tra la brigantessa e il capobanda terrore delle valli dell’Ofanto che in ginocchio chiedendole perdono, le baciava le mani, i piedi ed il ventre pregno. Filomena Pennacchio però non visse nel ricordo del suo uomo. Preferì, allettata da una promessa di sconto della pena, tradire facendo catturare con le sue rivelazioni un altro luogotenente di Crocco, Agostino Sacchitiello ed altre due famose “brigantesse”, Giuseppina Vitale e MariaGiovanna Tito. Fù condannata a venti anni di reclusione. Anche per la calabrese Maria Oliverio, detta “Ciccilla”, è la gelosia il detonatore che fa esplodere la determinazione criminale della “brigantessa”: Ciccilla era una bellissima ragazza dalle lunghe e nere chiome e dagli occhi corvini. Sposa di Pietro Monaco, un ex soldato borbonico ed ex garibaldino, datosi al brigantaggio, non lo aveva inizialmente seguito. Rimase nel proprio paese, accontentandosi di rari, furtivi momenti di intimità con il marito quando questi scendeva dai monti, fino a quando venne a sapere che Monaco aveva avuto una fugace relazione con la sorella. Ciccilla decise di vendicarsi. Invitò la sorella in casa e nel cuore della notte la trucidò con un pugnale. Subito dopo raggiunse la banda del marito, divenendone addirittura il capo di fatto. Il raccapriccio che accompagnò le sue gesta si diffuse in tutto il circondario. Perfino i suoi stessi briganti ne ebbero terrore. Usava, infierire sui cadaveri dei nemici uccisi, mutilandoli atrocemente con coltelli e rasoi che portava sempre con sé. Catturata dopo la morte del marito, fu disconosciuta dai suoi stessi familiari. Anche la madre rifiutò di visitarla in carcere. Il processo, che fu celebrato a Catanzaro con grande partecipazione di gente e che vide come testimoni a carico anche i parenti suoi e del marito, si concluse con la condanna a morte. Ed è uno dei rari casi di sentenza capitale per una donna. Storie brigantesche, di ferocia e di teneri sentimenti che le esasperazioni di una guerra civile non riescono a sopprimere del tutto. Accanto a donne che uccidono senza pietà, vi sono donne che mandano messaggi d’amore ricamati su fazzoletti (Maria Suriani al “capitano Cannone”) o a ricamare l’immagine dell’amante (con tanto di fucile a trombone) su una tovaglietta. Nemmeno sfugge alla dura legge della guerriglia e della latitanza il bisogno di sentirsi pienamente donna, di essere madre. Sono molti gli esempi di briganti catturati in combattimenti che, ad un più attento esame, si rivelano “brigantesse” in stato di gravidanza, dimostrazione della necessità di chi si è dato alla macchia di ricostruirsi una vita normale, anche attraverso i sentimenti più naturali. Rosa Reginella, della banda di Agostino Sacchitiello viene catturata con il suo compagno a Bisaccia nel novembre 1864, dopo un accanito combattimento a cui non si sottrae nonostante la gravidanza avanzata. Due mesi dopo partorirà in carcere. Gravide al momento della cattura sono anche Serafina Ciminelli di aspetto e corporatura simile ad una bambina, compagna del capobanda Antonio Franco e la bella Generosa Cardamone, amante di Pietro Bianchi. Per le brigantesse catturate si aprono le vie del carcere. La legislazione dell’epoca non prevede condanne differenziate per i due sessi, ma l’orientamento dei giudici e quello di comminare condanne più lievi alle donne, anche in considerazione del fatto che quasi mai è possibile processualmente accertare la volontarietà nella scelta di delinquere. Normalmente la pena inflitta si aggira sui quindici anni di carcere. Si tratta però di una condanna solo in apparenza più lieve. Infatti, le condizioni di vita all’interno delle carceri del Regno d’Italia, sono pessime: il rancio è appena sufficiente a sopravvivere, le condizioni igienico-sanitarie sono impossibili. Costrette ad una vita di stenti, a continui spostamenti, a marce forzate, le “brigantesse” accusano il peso dei disagi fisici e quando vengono catturate mostrano i segni della debilitazione. La mancanza di igiene (per coprirsi spesso indossano gli abiti sporchi dei nemici uccisi in combattimento) produce infezioni, che poco o niente curate in carcere, le portano ad una morte prematura. È il caso della Ciminelli che appena un anno dopo la cattura muore come recita l’atto di morte del comune di Potenza per “setticemia”, provocata da un’infiammazione del perineo. Il dramma delle donne del brigantaggio si consuma nell’indifferenza, quando non nel disprezzo, nel silenzio dell’opinione pubblica. Gli atti ufficiali dei Carabinieri Reali, quelli delle Prefetture, i fascicoli processuali le accomunano tutte ai loro uomini, non attribuendo mai alle donne del brigantaggio un ruolo di soggetto sociale autonomo. Le cronache giornalistiche e gli scrittori coevi le descrivono solo come manutengole, amanti, concubine, “ganze”, “drude”, donne di piacere dei briganti. Ciò ha impedito di prendere in considerazione il fenomeno e non ha consentito uno studio più approfondito sui risvolti sociali e politici della rivolta delle donne meridionali. Delle “brigantesse” restano oggi solamente le poche foto che la propaganda di regime ha voluto tramandare per una distorta lettura iconografica del brigantaggio. Così, accanto a “brigantesse” che si sono fatte ritrarre − armi in pugno − in abiti maschili, vi sono le foto ufficiali dopo la cattura e, talora, dopo la morte in una postura innaturale. Come i loro uomini, trucidati e frettolosamente rivestiti, legati ad un palo o ad una sedia, gli occhi rigidamente spalancati, con in mano i loro fucili e circondati dai loro giustizieri. Macabro trofeo di una guerra civile occultata. Emblematiche sono le foto che si conservano di Michelina Di Cesare, una delle pochissime “brigantesse” uccise in combattimento: alcune la ritraggono negli abiti tradizionali che ne esaltano la bellezza mediterranea. L’ultima, scattatale dopo la morte, mette in evidenza lo scempio fatto sul suo cadavere.

Di Valentino Romano da Bandite di Pino CasamassimaBRIGANTESSE: Il ruolo delle donne con il fucile in spalla

Sulle donne che parteciparono alla Resistenza scrive Guerri : «Per qualificarle, alcuni giornalisti sabaudi recuperano l’antico termine “druda”, dal gaelico, che indica l’amante disonesta, la femmina di malaffare. «Se talora il brigante può rifarsi una vita e ricominciare da capo, alla donna non è concesso: bandita dalla società, vive emarginata, privata di affetti e amicizie, non può più nemmeno guadagnarsi da vivere. Alla donna che sceglie l’illegalità non si attribuiscono giustificazioni sociali, bensì tare culturali; non drammatici moventi individuali, ma turbe di una psicologia malata». «Senza le donne non ci sarebbe stata la Resistenza», aveva dichiarato Arrigo Boldrini, parlamentare del Pci che aveva partecipato alla lotta partigiana col nome di battaglia “Bulow”. Eppure, la storiografia resistenziale è di fatto maschista, riconoscendo alle donne “il contributo prezioso” da esse dato, riservando all’uomo non la partecipazione alla Resistenza, ma l’identificazione stessa con essa. Ma le donne svolsero un ruolo determinate durante la Resistenza, nella lotta per la liberazione dall’occupazione nazista. E non sempre andava tutto bene e se venivano scoperte erano sottoposte alle stesse angherie e torture riservate ai maschi, con l’aggiunta, delle violenze sessuali. Durante la Seconda Guerra Mondiale il compito delle donne si rivelò prezioso e insostituibile anche nelle attività produttive ed economiche. La chiamata alle armi tolse infatti molte braccia maschili all’agricoltura e all’industria, sostituendole con quelle femminili. Nel febbraio del 1861, con la capitolazione di Gaeta, ultima roccaforte borbonica, il Regno delle Due Sicilie cessa di esistere. Francesco II, ripara a Roma, ospite del Papa. La precarietà dell’esilio, la solidarietà di numerose dinastie europee e le notizie delle difficoltà che il nuovo Stato italiano incontra per radicarsi nel territorio, lo spingono a coltivare la speranza di un sollecito ritorno sul trono. Dovunque, nei territori dell’ex regno, a Napoli, come nei centri minori, sorgono comitati segreti filoborbonici, allo scopo di sollevare le popolazioni contro gli invasori piemontesi. In tutto il Mezzogiorno si accendono i fuochi della ribellione contadina, alimentati da uno sconquasso politico e sociale insostenibile. Il possesso e l’uso della terra hanno da sempre costituito un fattore scatenante di rivolte. Ma né le leggi eversive, né l’esproprio dei beni ecclesiastici hanno fatto conseguire la più antica aspirazione delle classi rurali: la proprietà della terra. Ed è terra ostile quella che i contadini lavorano per conto di altri, aristocratici e latifondisti. Spesso sottratta zolla dopo zolla, ai boschi, alle macchie ed alle pietraie montane. In cambio i contadini ricevono un salario che consente appena di sopravvivere. Il mutamento di governo ha ingenerato speranze che ben presto si rivelano infondate. La terra non cambia proprietario, e i contadini ne sono sempre fuori, messi nell’impossibilità pratica di acquistarla o riscattarla con i sofismi di una legge fatta da un parlamento di “galantuomini” per i “galantuomini”. Il destino dei contadini appare segnato: rassegnarsi o ribellarsi. L’esercito borbonico, che per molti giovani rappresentava uno sbocco occupazionale, è stato disciolto. Una moltitudine di giovani si è ritrovata bollata con il marchio della diserzione, senza nemmeno venirne a conoscenza. Contadini senza terra e soldati senza esercito, null’altro possono fare che darsi alla macchia. Nascono e proliferano, ingrossate anche da gruppi di evasi dai bagni penali, le bande dei briganti che sfruttano la conoscenza dei luoghi, l’ardimento e la sete di rivendicazione sociale per dare scacco all’esercito piemontese, un esercito straniero, che parla una lingua straniera, che applica leggi straniere, che obbedisce ad un re straniero e che dunque è un esercito di occupazione. La violenza esplode in tutta la sua virulenza: l’occasione è propizia anche per soddisfare la sete di vendetta troppo a lungo repressa nei confronti dei possidenti e dei “galantuomini”. Nelle Calabrie, nelle Puglie e, soprattutto, in Basilicata sono messi a fuoco e depredati interi paesi, massacrate le personalità più in vista e più odiate, sbaragliate le truppe piemontesi. L’esercito è impotente, percorre a casaccio le contrade più impervie, cade in imboscate, vede i suoi uomini falciati da un nemico invisibile, reagisce con violenza alla violenza in una spirale infinita di sangue. Il fenomeno del brigantaggio approda nel Parlamento che, lungi dal preoccuparsi di tentare con una saggia politica di riforme sociali, di rimuoverne le cause, sceglie la facile via della repressione, adottando una legislazione speciale, la legge Pica, che instaura il terrore nei territori occupati, la fucilazione sul campo, lo stupro delle donne dei ribelli. In questo contesto matura il dramma delle “brigantesse”, che è il dramma della rottura dell’equilibrio familiare, dramma di madri senza più figli, di ragazze orfane dei genitori, di vedove: è dramma di donne disperate che, ribaltando un ruolo stereotipo di rassegnazione e sudditanza, si dimostrano capaci di affiancare con coraggio i propri uomini e partecipare attivamente alla rivolta contadina. È difficile attribuire una data di nascita al brigantaggio femminile, ma una prima significativa figura femminile di età moderna può essere individuata in Francesca La Gamba, nata a Palmi (RC) nel 1768 e attiva nel decennio di occupazione francese (1806-1816). Francesca, filandiera di professione, madre di tre figli, divenne capobanda, spinta da un’incontenibile sete di vendetta contro i francesi che l’avevano colpita negli affetti più cari. Rimasta vedova del primo marito, dal quale aveva avuto due figli, convolò in seconde nozze. Avvenente d’aspetto ed esuberante nel carattere, attirò le mire di un ufficiale francese che, invaghitosene, tentò, forte della sua posizione sociale, di sedurla. Respinto dalla fiera Francesca, il militare pensò di vendicarsi in maniera terribile. Nottetempo fece affiggere un falso manifesto di incitamento alla rivolta contro l’esercito francese di occupazione ed il mattino successivo fece arrestare i figli della donna, accusandoli di essere gli autori della bravata. Alle suppliche di Francesca, l’ufficiale fu irremovibile: i giovani subirono un processo sommario e furono fucilati. Francesca, pazza di dolore, si unì ad una banda di briganti che operava nella zona, dismise gli abiti femminili ed indossò quelli dei briganti. In breve, fornì prove di ardimento tali da divenire il capo riconosciuto della banda stessa, seminando ovunque il terrore. I francesi si accanirono nella caccia della donna, fino a quando un loro drappello cadde in un’imboscata teso da Francesca. Tra i soldati fatti prigionieri la sorte volle che ci fosse proprio l’ufficiale suo nemico. Con una coltellata Francesca gli strappò il cuore e lo divorò ancora palpitante. Nell’orrore di questa vicenda, caricata di colore dal mito, possono leggersi le ragioni che hanno spesso indotto tranquille popolane meridionali a trasformarsi in Erinni vendicatrici: la prevaricazione degli occupanti, il loro disprezzo per gli affetti feriti, l’irrefrenabile ansia di vendetta suscitata nei popoli conquistati. Crollato il mondo familiare intorno al quale si è costruita a fatica una pur misera esistenza, la vendetta femminile si dimostra ancor più feroce di quella maschile. Si tratta di fenomeni tuttavia limitati che fanno da contraltare a tanti episodi di rassegnazione e di pianto: costituiscono un’eccezione, non la regola. Non si può attribuire autonomia assoluta al brigantaggio femminile preunitario, ma ciò non sminuisce il ruolo delle donne nella rivolta contadina. Anzi, lo amplia e agevola la comprensione dell’intera questione delle classi subalterne meridionali.

È comprovata nelle vicende rivoluzionarie, la presenza di un considerevole numero di donne nell’organizzazione brigantesca. Come si poteva fare a meno di donne in una banda di briganti numerosa e perfettamente organizzata, per motivi logistici, di collegamento, di approvvigionamento e, perché no, anche per motivi affettivi. Occorre introdurre una distinzione tra “la donna del brigante” e “la brigantessa”. Numerosi sono gli esempi di “donne del brigante”, più rari quelli di “brigantesse”. Gli uni e gli altri concorrono però in eguale misura a definire il ruolo della donna nelle classi rurali della seconda metà dell’Ottocento meridionale italiano e contribuiscono certamente all’affermazione del posto che la donna occupa nell’odierna società italiana. La “donna del brigante” è colei che ha dovuto o voluto seguire il proprio uomo (spesso marito, talora amante, raramente figlio) che si è dato alla macchia. Nel primo caso, quello della costrizione, il darsi alla macchia del proprio uomo l’ha confinata in una condizione ancora più disperata. Le è venuta meno ogni forma di sostentamento: l’opinione pubblica l’ha additata con disprezzo e l’ha isolata, spesso anche per timore di sospetti di connivenza. Non le è rimasto che il mendicio e il meretricio. Sola, senza mezzi, disprezzata dai borghesi benpensanti e dai popolani acquiescenti, controllata a vista dalle autorità governative, talvolta oggetto di attenzioni inconfessabili dei “galantuomini”, ha preferito alla fine seguire fino in fondo la scelta di vita del suo uomo. La “donna del brigante” è anche colei che viene rapita e sedotta dal bandito, e costretta contro il suo volere a seguirlo nelle sue azioni brigantesche. Spesso finisce però per innamorarsene, per quella condizione psicologica che oggi è detta “sindrome di Stoccolma”. Alcune volte, “la donna del brigante “ segue volontariamente l’uomo di cui è innamorata, come Maria Capitanio, una ragazza, che nel 1865, a quindici anni si innamorò di Agostino Luongo, un operaio delle ferrovie. Maria continuò ad amarlo e a frequentarlo di nascosto anche quando questi si dette alla macchia. Lo seguì nella latitanza, consumò le “nozze rusticane” e partecipò per pochi giorni alle azioni delittuose della banda, fungendo da vivandiera e da carceriera di un ricco possidente, tenuto in ostaggio. Catturata dopo una decina di giorni, in uno scontro a fuoco, grazie ai denari del padre, fu prosciolta dall’accusa di brigantaggio, essendo riuscita a dimostrare, attraverso false testimonianze, di essere stata costretta con la forza a seguire il brigante Luongo. Rivelatrice di contraddizioni è la vicenda di Filomena Pennacchio, una tra le più note “brigantesse”. Figlia di un macellaio, nata in Irpinia nella provincia borbonica di Principato Ultra, fin dall’infanzia incrementò il povero bilancio familiare servendo come sguattera presso alcuni notabili del paese. Alcuni mesi dopo il primo incontro con Giuseppe Schiavone, famoso capobanda lucano, vendette per alcuni ducati il poco che aveva e lo seguì nella latitanza. La vita brigantesca la rese subito un’intrepida combattente. Con Schiavone partecipò a furti di bestiame e a sequestri di persona, trovando modo di meritarsi il rispetto e la simpatia di tutta la banda. Prese parte attiva all’eccidio di nove soldati del 45° Reggimento di Fanteria nel luglio del 1863 a Sferracavallo. Era altresì capace di slanci di generosità come è testimoniato dal soccorso che offrì ad alcune vittime della banda Schiavone e per aver cercato di salvare alcune vite. Di lei si disse anche, essere stata non solo l’amante di Schiavone ma anche di Carmine Crocco, il leggendario e riconosciuto capo di tutte le bande lucane e dei suoi luogotenenti Ninco Nanco e Donato Tortora. La presenza di più donne nella banda portava facilmente ad episodi di gelosia, dei quali si servì largamente l’esercito occupante per annientare il nemico. E fu proprio la gelosia di Rosa Giuliani, cui Filomena Pennacchio aveva sottratto i favori di Schiavone, a tradire quest’ultimo: la delazione della Giuliani consentì, infatti, l’arresto di Schiavone e di altri briganti che furono subito condannati a morte. Prima di morire, il feroce Schiavone volle rivedere ancora Filomena, gravida di un suo figlio. Fu un incontro tenerissimo tra la brigantessa e il capobanda terrore delle valli dell’Ofanto che in ginocchio chiedendole perdono, le baciava le mani, i piedi ed il ventre pregno. Filomena Pennacchio però non visse nel ricordo del suo uomo. Preferì, allettata da una promessa di sconto della pena, tradire facendo catturare con le sue rivelazioni un altro luogotenente di Crocco, Agostino Sacchitiello ed altre due famose “brigantesse”, Giuseppina Vitale e MariaGiovanna Tito. Fù condannata a venti anni di reclusione. Anche per la calabrese Maria Oliverio, detta “Ciccilla”, è la gelosia il detonatore che fa esplodere la determinazione criminale della “brigantessa”: Ciccilla era una bellissima ragazza dalle lunghe e nere chiome e dagli occhi corvini. Sposa di Pietro Monaco, un ex soldato borbonico ed ex garibaldino, datosi al brigantaggio, non lo aveva inizialmente seguito. Rimase nel proprio paese, accontentandosi di rari, furtivi momenti di intimità con il marito quando questi scendeva dai monti, fino a quando venne a sapere che Monaco aveva avuto una fugace relazione con la sorella. Ciccilla decise di vendicarsi. Invitò la sorella in casa e nel cuore della notte la trucidò con un pugnale. Subito dopo raggiunse la banda del marito, divenendone addirittura il capo di fatto. Il raccapriccio che accompagnò le sue gesta si diffuse in tutto il circondario. Perfino i suoi stessi briganti ne ebbero terrore. Usava, infierire sui cadaveri dei nemici uccisi, mutilandoli atrocemente con coltelli e rasoi che portava sempre con sé. Catturata dopo la morte del marito, fu disconosciuta dai suoi stessi familiari. Anche la madre rifiutò di visitarla in carcere. Il processo, che fu celebrato a Catanzaro con grande partecipazione di gente e che vide come testimoni a carico anche i parenti suoi e del marito, si concluse con la condanna a morte. Ed è uno dei rari casi di sentenza capitale per una donna. Storie brigantesche, di ferocia e di teneri sentimenti che le esasperazioni di una guerra civile non riescono a sopprimere del tutto. Accanto a donne che uccidono senza pietà, vi sono donne che mandano messaggi d’amore ricamati su fazzoletti (Maria Suriani al “capitano Cannone”) o a ricamare l’immagine dell’amante (con tanto di fucile a trombone) su una tovaglietta. Nemmeno sfugge alla dura legge della guerriglia e della latitanza il bisogno di sentirsi pienamente donna, di essere madre. Sono molti gli esempi di briganti catturati in combattimenti che, ad un più attento esame, si rivelano “brigantesse” in stato di gravidanza, dimostrazione della necessità di chi si è dato alla macchia di ricostruirsi una vita normale, anche attraverso i sentimenti più naturali. Rosa Reginella, della banda di Agostino Sacchitiello viene catturata con il suo compagno a Bisaccia nel novembre 1864, dopo un accanito combattimento a cui non si sottrae nonostante la gravidanza avanzata. Due mesi dopo partorirà in carcere. Gravide al momento della cattura sono anche Serafina Ciminelli di aspetto e corporatura simile ad una bambina, compagna del capobanda Antonio Franco e la bella Generosa Cardamone, amante di Pietro Bianchi. Per le brigantesse catturate si aprono le vie del carcere. La legislazione dell’epoca non prevede condanne differenziate per i due sessi, ma l’orientamento dei giudici e quello di comminare condanne più lievi alle donne, anche in considerazione del fatto che quasi mai è possibile processualmente accertare la volontarietà nella scelta di delinquere. Normalmente la pena inflitta si aggira sui quindici anni di carcere. Si tratta però di una condanna solo in apparenza più lieve. Infatti, le condizioni di vita all’interno delle carceri del Regno d’Italia, sono pessime: il rancio è appena sufficiente a sopravvivere, le condizioni igienico-sanitarie sono impossibili. Costrette ad una vita di stenti, a continui spostamenti, a marce forzate, le “brigantesse” accusano il peso dei disagi fisici e quando vengono catturate mostrano i segni della debilitazione. La mancanza di igiene (per coprirsi spesso indossano gli abiti sporchi dei nemici uccisi in combattimento) produce infezioni, che poco o niente curate in carcere, le portano ad una morte prematura. È il caso della Ciminelli che appena un anno dopo la cattura muore come recita l’atto di morte del comune di Potenza per “setticemia”, provocata da un’infiammazione del perineo. Il dramma delle donne del brigantaggio si consuma nell’indifferenza, quando non nel disprezzo, nel silenzio dell’opinione pubblica. Gli atti ufficiali dei Carabinieri Reali, quelli delle Prefetture, i fascicoli processuali le accomunano tutte ai loro uomini, non attribuendo mai alle donne del brigantaggio un ruolo di soggetto sociale autonomo. Le cronache giornalistiche e gli scrittori coevi le descrivono solo come manutengole, amanti, concubine, “ganze”, “drude”, donne di piacere dei briganti. Ciò ha impedito di prendere in considerazione il fenomeno e non ha consentito uno studio più approfondito sui risvolti sociali e politici della rivolta delle donne meridionali. Delle “brigantesse” restano oggi solamente le poche foto che la propaganda di regime ha voluto tramandare per una distorta lettura iconografica del brigantaggio. Così, accanto a “brigantesse” che si sono fatte ritrarre − armi in pugno − in abiti maschili, vi sono le foto ufficiali dopo la cattura e, talora, dopo la morte in una postura innaturale. Come i loro uomini, trucidati e frettolosamente rivestiti, legati ad un palo o ad una sedia, gli occhi rigidamente spalancati, con in mano i loro fucili e circondati dai loro giustizieri. Macabro trofeo di una guerra civile occultata. Emblematiche sono le foto che si conservano di Michelina Di Cesare, una delle pochissime “brigantesse” uccise in combattimento: alcune la ritraggono negli abiti tradizionali che ne esaltano la bellezza mediterranea. L’ultima, scattatale dopo la morte, mette in evidenza lo scempio fatto sul suo cadavere.

Di Valentino Romano da Bandite di Pino Casamassima

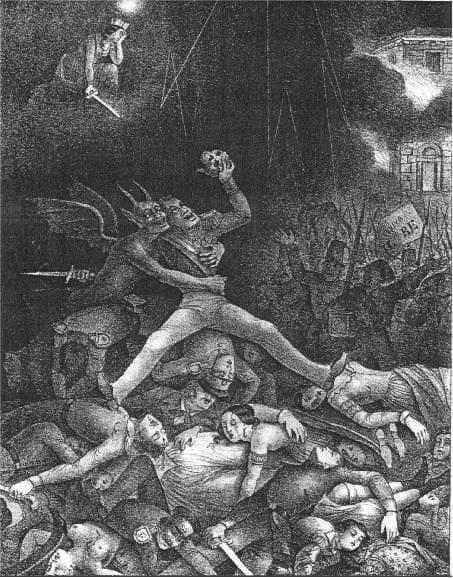

Michelina De Cesare