“Il brigantaggio è la lotta fra la barbarie e la civiltà; sono la rapina e l’assassinio che levono lo stendardo della ribellione contro la società”.

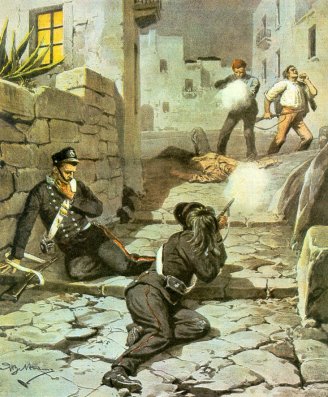

Il nemico è un mostro, ignoto e ignobile: “[I briganti] sono rotti ad ogni lascivia e turpitudine, pronti ad ogni delitto: bevono il sangue, mangiano le carni umane”….. Per riportare all’umanità questi stranieri interni, degenerati e irriducibili, sarà necessario tutto l’armamentario coloniale disponibile: stato d’assedio, legge marziale, tribunali speciali, pena di morte, fucilazioni di massa, bombardamenti a tappeto, rappresaglie, terra bruciata.

Non mancavano modelli cui rifarsi. A Torino, un anonimo avrebbe suggerito per i riottosi meridionali “l’esempio offerto dallo sterminio delle truppe coloniali britanniche – i sepoys indigeni fucilati a migliaia – perpetrato dopo la grande insurrezione del 1857”. Il parallelo non era peregrino. La grande mutiny del 1857 aveva in comune con il “brigantaggio” meridionale, oltre agli auspicati aspetti repressivi, anche alcune cause. Un deputato alla Camera, Marzio Francesco Proto duca di Maddaloni in una interpellanza parlamentare del 20 novembre 1861 aveva protestato contro la politica dello sterminio asserendo che ” il governo del Piemonte vuole trattar le provincie meridionali come il Cortes od il Pizzarro facevano nel Perù e nel Messico, come i fiorentini nell’agro Pisano, come i genovesi nella Corsica, come gli inglesi nel regno del Bengala”.

Uno spazio alieno, il Sud, si trasforma molto presto in uno spazio coloniale e come tale viene trattato. Coreografie immaginarie riguardanti il “noi” e il “loro” non sono mai mero lavoro mentale. Sono esercizio di potere e di egemonia, come Said ha ribadito a proposito dell’orientalismo.

LA GIORNATA DELLO SCOPPIO DELLA POLVERIERA SANT’ANTONIO DESCRITTA DA CHARLES GARNIER, UNICO GIORNALISTA PRESENTE ALL’ASSEDIO DI GAETA.

Ecco la giornata più fatale dell’assedio. L’esplosione della riserva di munizioni della batteria S. Giacomo ha aperto la serie dei disastri. Fra tre o quattro ore di sera una esplosione ben diversamente terribile à scossa tutta la Città. La piccola polveriera servente alle batterie Cittadella e S. Antonio, verso la porta di terra, nel congiungimento del fronte di terra e quello di mare, è saltata. Il rumore è stato spaventevole. Le pietre, i scogli si sono percossi per quasi un minuto nell’aria. Quando le tenebre, subitamente prodotte, si sono dissipate, la porta di terra era scomparsa, il corpo di guardia era sparito, come pure un centinaio d’uomini. Del bastione, del ramparo, delle vicine case, non restano che immense macerie, sotto le quali le vittime spingevano dei gemiti da agghiacciare il cuore più intrepido. Una larga breccia di 30 o 40 metri era aperta sul fronte di mare, ove si trovava altra volta la batteria Dente di Sega S. Antonio. Abbiamo temuto per un momento che tutti gli uffiziali Francesi della batteria Cittadella fossero periti; avevano solamente corso i più gravi pericoli, sentendo il suolo mancare sotto i loro piedi e la grandine di pietre passare sulle loro teste per ricadergli ai fianchi in mezzo alla più sinistra oscurità. Tutte le batterie circonvicine sono annullate; la batteria Cittadella è da per tutto lesionata. Non si sa quante persone sono sepolte sotto le rovine. Due Compagnie che travagliano alla breccia di ieri sono quasi interamente schiacciate. Il generale del Genio Traversa è fra le vittime. Molte famiglie sono perite, se ne cita una composta da undici persone, uomini, donne, e fanciulli, che è stata schiacciata; si era ricuperata sotto la porta della Città. È un lamentevole spettacolo di vedere le gambe e le braccia agitarsi sotto le rovine, di incontrare dei soldati stroppi, delle donne inondate di sangue, che si portavano o fuggivano verso il centro della Città. Il bombardamento continuava, o piuttosto prendeva nuovo vigore, tutta l’Artiglieria nemica essendo stata immediatamente diretta su questo punto. Nulla eguaglia il furore col quale i Piemontesi tirano dopo il momento della catastrofe. La Piazza à subito risposto con energia, cercando disseminare il fuoco nemico; sembra riuscirvi. Poco prima di notte, la squadra Sarda s’è anche messa in movimento per pigliare la sua parte del combattimento. Quando i Vapori sono stati alla portata, le batterie del fronte di mare anno tuonato contro di essi. La squadra conta una quindicina di bastimenti, tra cui il Vascello Monarca, dell’antica marina Napolitana. Alle prime palle arrivate nei fianchi delle navi, si sono ritirati più al largo, e all’ora in cui scrivo, tirano più della metà dei loro colpi nel mare. Il Maggiore Sangro, del Genio, à avuto la gamba troncata. Il Conte d’Anersperg, Tenente attaccato allo stato Maggiore, giovine di rare qualità, à avuto pure una gamba rotta da una palla, ma prima dell’esplosione della polveriera e sulla piazza della gran guardia. Il tifo à fatto nella giornata due vittime : il Tenente Generale Duca di Sangro, primo Aiutante di Campo di Sua Maestà, il più onest’uomo del Regno, ed una suora della Carità. Il bombardamento continua con furore.

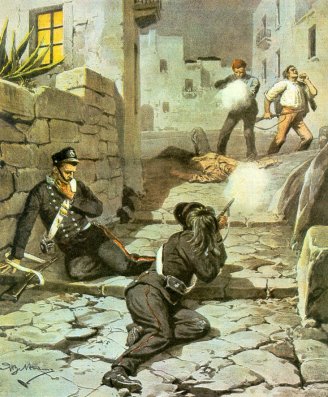

Vittorio Emanuele II che mise a ferro e fuoco il Sud: i morti furono oltre un milione, gli emigranti, a causa di quella invasione, furono 25 milioni in 83 anni di regno.

Gli eccidi? Tanti e senza soluzione di continuità:

Genova-1849, 700 repubblicani massacrati a cannonate, donne e bambini stuprati, chiese spogliate, ruberie.

1860. A Bronte, Regalbuto, Linguaglossa e in tutta la costa occidentale della Sicilia vi furono fucilazioni orribili da parte di Nino Bixio, vero assassino di gente inerme.

1860-61. Gaeta fu rasa al suolo per ordine di Cavour, 160 mila bombe e proiettili caddero sulla città, i morti tra i Borboni furono 850, tra i civili oltre duemila. Il generale Cialdini, macellaio di corte, fece sparare sulla fortezza anche durante l’armistizio. Disse che le bombe erano cieche e sorde. Gaeta fu espropriata del suo demanio, fu castigata per sempre, la sua gente laboriosa fu condannata a morte dallo Stato sabaudo, chi scampò alle fucilazioni fu costretto ad emigrare.

Torino-1853- Cavour diede ordine di sparare sulla folla che protestava nei pressi della sua villa a Moncalieri. Il popolo fu abbattuto dai micidiali colpi dell’esercito. La gente protestava per la mancanza di grano e per la fame. I morti non si contarono, forse furono 80, i feriti centinaia. Cavour era il proprietario di quasi tutti i mulini del Piemonte, voleva speculare sul prezzo della farina. Alla sua morte lasciò un’eredità di 14 milioni del tempo (metà del Pil del Piemonte, c’è chi dice che ne lasciò 40).

Agosto 1861- a Teramo furono fucilati 526 contadini in una settimana, furono scannati donne e bambini.

Furono datti alle fiamme Vena Martello, San Vito, Pagese, San Martino. I morti furono centinaia.

Luglio 1861- Ad Auletta gli abitanti fucilati dai mercenari magiari furono 45.

Montecillone, 60 fucilati.

Gioia del Colle, 159 fucilati.

Vieste, centinaia di morti,

Sant’Eramo in Colle, altrettanti.

Pietrelcina, 40 fucilati.

Paduli, 5 fucilati.

Nola, 232 fucilati.

Scurcola, la strade della cittadina erano coperte di cadaveri, tutti fucilati o uccisi. Il colonnello Quintini, da solo ne fucilò 50.

Casamari. Fucilati altri 50 contadini.

Montefalcione, 150 fucilati.

Pontelandolfo, 1000 morti fucilati e arrostiti nell’incendio.

Il Sud fu messo in stato d’assedio per dieci anni, i morti superarono il milione.

In Calabria il colonnello Milon e il generale Sacchi fucilarono i nostri paesani fino al 1870.

A Torino nel 1864 le truppe del generale Della Rocca spararono sulla folla inerme, i morti furono 50.

Nel 1866 i siciliani si rivoltarono contro i piemontesi, i morti furono migliaia, Palermo fu bombardata da terra e dal mare.

1892. I fasci siciliani, libere associazioni di contadini socialisti e cattolici furono sgominate dall’esercito del garibaldino Francesco Crispi. I contadini reclamavano le terre, ricevevano pallottole. I morti furono centinaia.

1869, a Bologna, Reggio Emilia, Parma vi furono 21 morti a causa della Tassa sul macinato voluta da Quintino Sella, in tutta Italia i morti furono 250, i feriti 4000.

A Milano, nel 1898 il generale Bava Beccaris fece sparare sulla folla affamata da anni di malgoverno, i morti furono 300. Fu insignito di medaglia d’oro dal re Buono.

Guerre coloniali

In Libia i fucilati ed impiccati furono oltre duecentomila, e dove non poterono i fucili e le corde fasciste arrivarono gli aerei a buttare gas nervini.

La stessa cosa successe in Etiopia dove il generale Graziani a Debre Libanos fu il mandante di una strage efferata, i morti furono oltre 30 mila, compreso i monaci del più grande ed autorevole convento copto.

1918, i morti della prima guerra mondiale assommano a 600.000, centinaia di calabresi fucilati perché ritenuti disertori, in realtà non capivano gli ordini degli ufficiali piemontesi che parlavano francese.

1943-45, i morti italiano assommano a 2,500,000, quelli europei a 50 milioni. campi di concentramento si scoprono in Germania, ma quelli fascisti non sono da meno, a Fossoli, a Trieste e soprattutto quelli in Jugoslavi erano frutto della protervia savoiarda. generali come Roatta, Robotti, Graziani ed altri si macchiarono di crimini infami. In Jugoslavia i morti furono 2 milioni.

Quella repubblicana? È un’altra storia, storia che ci viene dal terrorismo risorgimentale. Le brigate rosse e quelle nere sono figlie di quell’epopea di morte.

Il Sud nel 1861 era ricco e prospero, le sue industrie davano lavoro a 1.800.000 persone, i contadini erano 3.500.000, la disoccupazione non esisteva. A San Leucio, a Tresagne, a Ponza, a Ventotene, e in molti altri luoghi nacquero le prime comunità socialiste del mondo. l’emigrazione era parola sconosciuta.

Poi vennero i liberatori savoiardi, ci affamarono, ci impiccarono, misero il Sud a ferro e fuoco e mentre Franceschiello e sua moglie resistettero da eroi a Gaeta durante l’assedio, Vittorio Emanuele III, detto il re soldato, l’8 settembre fuggì come un codardo verso il sud conquistato solo 83 anni prima da suo nonno. Corsi e ricorsi della storia.

di Antonio Ciano

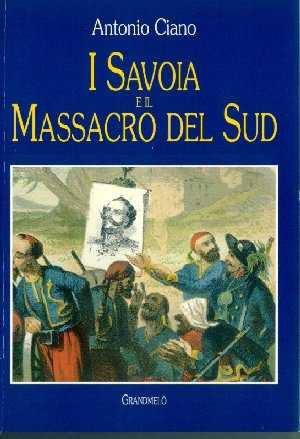

“Data la sua esperienza marinara, fu Bixio a impadronirsi delle navi Piemonte e Lombardo, quest’ultima da lui comandata nel viaggio da Quarto a Marsala” (Fiorella Bartoccini, Bixio, Nino in Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 10,1968).

Vi sono però diverse scritture dell’epoca che parlano dell’affare Rubattino come “accordo” e non come “furto”, la “sottrazione” dei due vapori sardi fruttò immensi guadagni alla compagnia di navigazione genovese, in quanto le somme utilizzate per pagare le due navi furono successivamente prelevate dal Banco delle Due Sicilie di Napoli e Palermo.per la nuova Italia, divenne per molti una speculazione d’immensi guadagni. In due decreti dittatoriali pubblicati nel giornale officiale di Napoli a dì 5 ottobre 1860 firmati dal solo Garibaldi in Caserta, col primo de’ quali si assegnano 450 mila franchi alla detta Società Rubattino da pagarsi dalla Tesoreria di Napoli per rinfrancarla della semplice cattura del suo battello Cagliari servito per la generosa, quanto sfortunata impresa di Carlo Pisacane, e col secondo decreto, si assegnano alla stessa Società Rubattino altri 750 mila franchi, da pagarsi dalle Finanze di Napoli e di Sicilia, in compenso della perdita dei due suoi battelli il Lombardo, e il Piemonte, serviti alla prima e fausta spedizione di Sicilia; da conservarsi, e ripararsi in memoria della iniziativa del popolo italiano etc..

“I due bastimenti a vapore non furono rapiti per forza, ma comprati da Garibaldi. Giacomo Medici aveva trattato l’affare con il proprietario Rubattino, e si erano accordati sul prezzo. Ma Rubattino, al quale non avevano nascosta la destinazione dei vapori, rifiutava consegnarli senza pagamento su la nuda firma di Garibaldi. In questo impaccio, opponendosi Bertani, che si toccasse la cassa de’ Comitati, si volsero a Farini allora ministro dello interno, il quale fece riflettere, che nella sua qualità officiale gli era impossibile dare la firma, e per firmare col suo nome personale trovava la faccenda assai pericolosa. Si pensò allora di far intervenire il re medesimo per assicurare, o più esattamente per garentire a sua volta Farini. Essendosi così combinate le cose, l’atto di vendita fu stipulato presso il regio Notajo Badigni, in via di Po, a Torino, e firmato dal generale Medici per Garibaldi, da Saint-Frond per il re, da Riccardi per suo suocero Farini. Appena venuto in possesso dei bastimenti Garibaldi s’imbarcò con i suoi uomini ma difettando di munizioni, il governatore del forte di Talamone gli consegnò polvere, cartucce ed armi per un ordine scritto del Ministro della guerra”. Da ciò si capisce come Rubattino fosse perfettamente conscio della situazione, così come era chiaro l’appoggio incondizionato e non neutrale da parte del governo piemontese che intervenne con fatti concreti a dar man forte all’operazione garibaldina. Ma la storia del “falso furto” viene riportata da più fonti storiche……..

Le fontane-obelischi, anche conosciute come Fontane del Seguro, sono locate nell’antico Foro Magno, oggi detto comunemente piazza Mercato, una delle piazze storiche di Napoli, situata nel quartiere Pendino. E’ una delle maggiori piazze della città, ma in origine non era altro che uno spiazzo irregolare esterno al perimetro urbano, chiamato Campo del moricino “perché «attaccato» a mura divisorie della cinta muraria cittadina”. Gli Angioini ne fecero un grande centro commerciale cittadino: infatti nel 1270 sotto Carlo I d’Angiò la sede mercatale della città fu spostata dalla piazza di San Lorenzo (cioè piazza San Gaetano, che lo ospitava sin dall’età greco-romana) in una zona extra-moenia, appunto il campo del moricino, che d’ora in poi sarà detto mercato di Sant’Eligio e principalmente foro magno, snodo fondamentale dei traffici provenienti dalle più importanti basi commerciali italiane ed europee e volano dello sviluppo urbanistico della fascia costiera.

Dal 29 ottobre 1268 all’11 settembre 1800 si svolsero, ivi, le esecuzioni capitali: il primo giustiziato fu Corradino di Svevia, l’ultima fu Luisa Sanfelice legata alle vicende che seguirono la soppressione della Repubblica napoletana del 1799.

La piazza, poi, è particolarmente celebre per essere stata il luogo dove ebbe inizio la rivoluzione di Masaniello, il quale nacque e visse in una casa alle spalle della piazza, dove oggi, in sua memoria, è murata, dal 1997, un’epigrafe che recita le seguenti parole:

In questo luogo era la casa dove nacque il XXIX giugno MDCXX Tommaso Aniello D’Amalfi e dove dimorava quando fu capitano generale del popolo napoletano

Nel 1781 le numerose botteghe in legno che costellavano la piazza presero fuoco dopo uno spettacolo pirotecnico. Su volontà di re Ferdinando IV di Borbone si procedette alla realizzazione di un’esedra che lambisse il perimetro della piazza e che desse alle attività commerciali una degna sistemazione. Il progetto fu guidato dall’architetto Francesco Sicuro, il quale realizzò anche la chiesa di Santa Croce e Purgatorio unendo in un solo edificio le preesistenti chiese di Santa Croce e Purgatorio distrutte dall’incendio e inoltre tre fontane che avrebbero decorato la piazza. Queste fontane settecentesche furono costruite a mo’ di obelischi da Francesco Sicuro, che seppe fare in modo che questi monumenti avessero anche una doppia utilità: sia quella propriamente decorativa, sia come abbeveratorio per gli animali che trasportavano le merci. Le fontane, una sul lato est e l’altra, parallela alla prima, sul lato ovest, hanno una netta influenza egiziana. Sono formate da obelischi piramidali che poggiano su uno spesso basamento decorato da ghirlande; a metà altezza si trovano quattro teste leonine, poi fiori e festoni. Gli elementi che fanno da cornice ai gettanti d’acqua sono le quattro sfingi. In piazza vi erano altre tre fontane. Una era la fontana dei Delfini, dalla quale si crede che Masaniello arringasse la folla. Il monumento fu acquistato nel 1812 dal comune di Cerreto Sannita nella cui piazza principale è oggi ospitato. La seconda fontana fu eretta nel 1653 sotto il viceregno del conte di Ognatte, Iñigo Vélez de Guevara. Progettata da Cosimo Fanzago, era detta fontana maggiore (Fontana di Corradino) ed era collocata sul lato destro della piazza. Fu restaurata da Francesco Sicuro nel 1788. Oggi non è più esistente perché forse distrutta..

La terza fontana è la fontana dei Leoni, la terza fontana che Sicuro realizzò nella piazza. Dagli anni trenta del XX secolo è visibile nei giardini del Molosiglio.

La storia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli ha inizio nel 1752, anno in cui Carlo di Borbone, in linea la ventata di illuminismo che soffiava a Madrid e in altre grandi capitali europee, istituì la Real Accademia del Disegno. La prima sede fu a San Carlo alle Mortelle, perchè già da oltre un decennio erano attivi i reali laboratori degli Arazzi e delle Pietre Dure e solo due anni dopo le fu annessa l’Accademia del Nudo. Si tratta quindi di una delle più antiche accademie europee che ha visto il passaggio di numerosi pittori divenendo il punto di riferimento della pittura napoletana dell’Ottocento.

L’accademia di Napoli si rivolgeva all’educazione delle arti figurative sotto la tutela e il controllo dello Stato, con la funzione di pubblica utilità, e per questo accentrò subito a sé le migliori energie artistiche dell’Italia Meridionale. E i rapporti con i reali laboratori, determinati anche dall’iniziale coabitazione, non impedirono all’Accademia quel graduale sviluppo che, nel suo destino di Scuola Superiore delle Arti, si concretizzò dalla fine del XVIII secolo. D’altro canto, nelle intenzioni di Carlo di Borbone, l’Accademia sarebbe dovuta sorgere nel Palazzo degli Studi, l’antica sede dell’Università, sia per importanza e decoro, sia perché destinata ai soli artisti. Con la partenza di Carlo di Borbone fu il ministro Bernardo Tanucci a sostenere le sorti dell’istituzione, dal 1755 diretta da Giuseppe Bonito, pittore di corte fortemente rivolto al culto della tradizione figurativa locale e accademico di San Luca, che per trentaquattro anni, sino al 1789, si occupò della didattica e dell’organizzazione dell’Accademia, allora aperta a pittori, scultori, architetti, apprendisti dei reali laboratori e divisa in due ordini: uno di grado superiore e rappresentato da tre scuole, l’Accademia del Disegno, l’Accademia del Nudo e l’Accademia di Architettura (istituita nel 1762); uno di grado inferiore, la Piccola Accademia, ove si studiava disegno elementare, elementi di disegno geometrico e prospettiva.

Mentre Giuseppe Bonito, nel tempo coadiuvato da Francesco De Mura, teneva le redini dell’Accademia segnandone fortemente il gusto, primi tentativi di riforma giunsero negli anni in cui Tanucci coinvolse, come consiglieri, Ferdinando Fuga e Luigi Vanvitelli; quest’ultimo, in particolare, tentando di indicare la strada per una moderna e nuova classicità, nel 1772 provò a riordinare le scuole proponendo anche la nomina di molti docenti, tra cui Fedele Fischetti, Giacinto Diano e Pietro Bardellino per la pittura, Giuseppe Sammartino e Tommaso Solari per la scultura, Ferdinando Fuga per l’architettura. I modelli erano le Accademie di Firenze, Roma e Madrid; l’intento era quello di volgere all’insegnamento della sola “arte pura”. Poco più tardi, nuovi stimoli sarebbero giunti, da lontano, da Anton Raphael Mengs, ancora su richiesta di Tanucci. Più di un secolo dopo, nel 1864, la sede divenne il Regio Palazzo degli Studi, la struttura che oggi ospita il Museo Archeologico Nazionale. Infine, l’accademia arrivò nelle struttura attuale di via Santa Maria di Costantinopoli realizzando il sogno artistico di Carlo III. L’istituzione sorge, infatti, nella stessa zona del Museo Archeologico, del Teatro Bellini, del Conservatorio e di Port’Alba creando naturalmente il polo artistico che il sovrano aveva immaginato per la capitale del Regno.

Di fatto, il primo assetto didattico ispirato a norme seguite in altre Accademie d’Europa si ebbe con l’arrivo a Napoli del tedesco J. H. Wilhelm Tischbein, nominato direttore nel 1890, insieme al napoletano Domenico Mondo. Seguace delle dottrine di Winkelmann e amico di Goethe, Tischbein non solo riuscì a recidere il legame che l’istituzione aveva mantenuto con la tradizione, ma soprattutto – istituendo anche una nuova Scuola di disegno applicato alle arti meccaniche sotto la direzione di Domenico Chelli, che riuscì a separare l’insegnamento delle arti pure da quello delle arti applicate. Una separazione che si esplicò materialmente con il trasferimento dell’Accademia, ormai nominata “di Pittura”, al Palazzo degli Studi, allora Real Museo Borbonico e dunque luogo d’eccellenza per la formazione degli artisti. Tra quelle italiane, non solo è tra le più antiche ma è anche quella con il più esteso patrimonio museale interno. L’Accademia di Belle Arti di Napoli, oggi istituzione universitaria di prestigio per l’alta formazione artistica, fino a qualche decennio fa, era l’unica Accademia dell’Italia meridionale peninsulare.

La facciata principale (oggi nel tratto pedonale di via Bellini) è decorata coi busti di personalità legate all’accademia: all’ampio ingresso si accede tramite un’ampia scalinata contornata da due leoni in bronzo scolpiti da Tommaso Solari. Tutto il resto dell’edificio è in tufo giallo napoletano. Gli interni sono costituiti da diverse sale distribuiti su due piani ai quali si accede tramite una monumentale scalinata realizzata nel 1880 da Giuseppe Pisanti. L’accademia è anche sede di una biblioteca, di una gipsoteca (dove sono conservate le riproduzioni in gesso di statue in bronzo, marmo e terracotta) e di una galleria museale: fin dalla sua fondazione e poi lungo il corso del XIX secolo, l’Accademia di Belle Arti di Napoli ha creato la sua raccolta con acquisti, donazioni e acquisizione di prove di concorsi. Grazie all’impegno di artisti illuminati quali Palizzi e Morelli, si costituì la Galleria regionale d’Arte Moderna con Regio Decreto del 1895. Così, l’Accademia non solo non ha visto espropriato il suo patrimonio di opere d’arte, ma è grazie a questa lungimirante politica che è riuscita ad essere quella con la più cospicua raccolta museale.

Esclusa la Gipsoteca con le sue centinaia di pezzi, alcuni rari e di gran pregio, la Galleria Regionale d’Arte Moderna dell’Accademia consta di quasi mille opere tra dipinti, disegni e sculture, di cui quasi cinquecento dipinti, oltre duecento disegni e circa settanta sculture. Comprende opere dal Cinquecento al Novecento: la raccolta, che include e si caratterizza anche per il nucleo di 227 opere donate nel 1898 da Filippo Palizzi. Un patrimonio magnifico, che riesce a racchiudere nel proprio cuore pulsante tutta l’intera storia dell’arte napoletana nel mondo.

Nel 1854, durante il suo primo viaggio in Italia, Hilaire German Edgar Degas pittore e scultore francese, è presso la famiglia napoletana nel palazzo di famiglia, a pochi passi da piazza del Gesù Nuovo. L’artista si reca spesso nelle aule dell’Accademia Reale, è irrequieto e per appagare la sua curiosità sente la necessità di una scorsa all’arte del luogo, alla ricerca di stimoli nuovi per la sua arte. Prendere contatti con gli artisti del posto, scambiarsi delle opinioni, rendono la sua ricerca molto eccitante. Non è munito di permesso di entrata, ma non se ne preoccupa, i controlli sono molto elastici. Raimondi afferma:- “…Degas apprese… le prime nozioni di disegno e pittura sotto la guida di maestri napoletani…”. L’Accademia è un Istituto prestigioso, fondato da un sovrano illuminato, dove tutti vi possono accedere e frequentarlo mediante un semplice permesso firmato da Re Ferdinando. Ma l’allievo accettato, dovrà sottoporsi alla rigida scuola del disegno. I primi rudimenti del disegno verranno appresi dallo studio dei gessi e del nudo, fino “a sviluppare il genio della composizione”. La scuola di pittura favorisce le varie tecniche pittoriche. Ha un grado inferiore, in cui viene insegnata “la pratica del colorire a olio e a fresco, dipingendo dal vero o copiando gli esemplari antichi; nel superiore, gli alunni dovevano, secondo la norma dello Statuto, colorire qualunque propria produzione”. Sono queste le direttive e il metodo di Costanzo Angelini artista neoclassico e uno dei professori dell’Accademia. C’è poi lo studio della scultura che può realizzarsi solo dopo “L’apprendimento del modellare il nudo e l’esercizio di copia sui modelli antichi che doveva portare alla composizione e all’intelligenza dell’arte pura dello scolpire”. Ma il metodo Angelini è superato ed ha i suoi limiti. Pertanto si sente la necessità all’interno dell’Istituto di un rinnovamento didattico. Questo è il desiderio degli artisti più giovani e più inclini alle idee moderne, ma osteggiato dalla Reale Accademia. Nel 1853, muore Costanzo Angelini, gli succede nella cattedra di Disegno Giuseppe Mancinelli. Questi più illuminato di Angelini, è sensibile all’aria di riforme che si respira dovunque agli inizi della seconda metà del secolo. E’ questo il periodo in cui a Napoli si dipingono tele storiche convenzionali, ad opera di artisti quali Camillo Guerra, Tommaso de Vivo e Giuseppe de Mattia. Guerra dipinge anche tele sacre per gli altari della chiesa di S. Francesco di Paola, accanto al massimo esponente della pittura romana del tempo, Vincenzo Camuccini e al toscano Pietro Benvenuti, i due segnano il limite della pittura accademica napoletana. A Napoli fiorisce una ritrattistica di forte accento davidiano mescolata ad una locale tendenza realistica di stampo settecentesca. E’ dettata da un profondo bisogno spirituale di reazione all’accademismo imperante. Questo nella prima metà dell’Ottocento.

Fanno parte di questo gruppo, Angelini, Giuseppe Cammarano con i ritratti delle principessine Borboniche, al museo di Capodimonte, Gaetano Forte, Teodoro Mancini, Natale Carta e Giuseppe Bonolis. Quest’ultimo si forma sotto la direzione di Costanzo Angelini, “nel periodo del più rigoroso accademismo neoclassico, nel Reale Istituto di Belle Arti, ma poi si trasformò in tardo neocaraccesco di tipo camucciniano a Roma. Dall’astrattezza neoclassica egli piegò ad una contenuta espressione di sentimentalità, ma attraverso tale tessitura accademica, la sua individualità rimase offuscata. Guerra, napoletano (1797-1874) dirige la pittura ufficiale dal 1834 al 1861. E’ uno dei pittori accademici del tardo periodo borbonico e da Morelli viene ricordato con una punta di ironia tra “ I maestri celebrati i quali vivevano in un’atmosfera superiore lontano dai giovani. Noi non avevamo nessun contatto intimo con essi: incontrandoli per via facevamo loro di cappello inchinandoci, e solo qualcuno osava di baciar loro la mano”. Di lì a poco, contro l’arte ufficiale, si scatenerà la rivolta di Filippo Palizzi, che porterà al naturalismo.

In ogni caso esiste anche una pittura anti-accademica rappresentata da un gruppo di vedutisti che dipingono all’aria aperta, incuranti della norma accademica, denominata Scuola di Posillipo. Ma questa rappresenta solo una parte del rinnovamento della pittura napoletana, con la sola eccezione di Giacinto Gigante. La vera riforma naturalistica viene attuata a Napoli da Filippo Palizzi al di fuori dell’Accademia, si compie e si afferma durante il ventennio 1840 – 1860. Proprio negli anni in cui Degas è a Napoli. Il periodo di studi trascorso nell’Accademia Reale di Belle Arti di Napoli, dove Filippo Palizzi si iscrive nel 1837, viene dallo stesso ricordato in alcune sue annotazioni autografe, in cui dichiara la sua incompatibilità assoluta nei confronti dell’ insegnamento accademico mirante ad una fredda e sterile imitazione dell’antico e all’invariabile fissità delle luci al chiuso delle aule del Museo per cui Filippo abbandona l’Istituto e incomincia a studiare e a lavorare per conto suo. Frequenta lo studio del pittore Bonolis che l’istruisce al disegno con metodo semplice, poi alla pittura. Ma non rompe del tutto con l’Accademia infatti come allievo partecipa ai concorsi indetti dall’Istituto, vincendo una volta il premio per la pittura e l’altra per il disegno. Il tema della manifestazione, in entrambi i casi è stato il ritrarre animali dal vero e così la prima come la seconda volta a Filippo toccò il premio migliore. Rientrerà nell’ Istituto solo nella maturità, a settantatrè anni, quando gli verrà affidata la direzione della cattedra di Paesaggio, rimasta vuota dopo la morte di Gabriele Smargiassi.

Smargiassi, conterraneo di Filippo, in quanto proveniente da Vasto negli Abruzzi nel 1854 e nel 1855 dipinge ancora tele accademiche convenzionali come il San Francesco che scaccia il demonio e il San Francesco in preghiera, anche se negli anni ’40 ha eseguito numerosi studi dal vero come lo Studio di alberi e lo Studio di cascata. Smargiassi è un profondo avversario della riforma palizziana, basti ricordare che la nomina di Palizzi sarà possibile solo dopo la sua morte.

Anche gli altri fratelli di Filippo sono stati allievi dell’Accademia, Giuseppe, Nicola e Francesco Paolo Palizzi. L’altro cardine su cui ruota il rinnovamento delle arti è Domenico Morelli.

Il Pensionato a Roma, nella sede di Palazzo Farnese istituzione fortemente voluta dal governo borbonico per il perfezionamento degli allievi migliori, riscuote molto successo, insieme alle Esposizioni borboniche nate sull’esempio dei Saloon francesi, ad emulazione della politica espositiva avviata da Murat durante il decennio francese.

Il sovrano Francesco I, il 14 settembre 1825 indice con un decreto una “pubblica esposizione di belle arti da aver luogo nel dì 4 ottobre di ciascun anno nel locale del Real Palazzo degli Studi”. E’ significativo per una comprensione dell’arte del tempo, la visione delle opere più rappresentative all’interno di queste esposizioni.

In quella del ’51 troviamo esposti i dipinti di :- “ De Napoli, con San Francesco che mostra le stimmate a diversi frati, Morelli con i Martiri cristiani che sono una promessa sicura, lodato dallo stesso Bozzelli per l’argomento e la fattura, mentre Vertunni, Beniamino De Francesco, Nicola La Volpe e Gabriele Smargiassi con i suoi alunni e i Palizzi danno nuovo impulso alla pittura di paese, che meriterebbe uno studio particolare”.

Germi di rinnovamento nell’esposizione del ’55:-“ Possiam contare su Saverio dell’Abadessa, Giovanni Del Re… Francesco Sagliano, Bernardo Celentano e su altri, che poca relazione hanno con l’arte accademica e quel tanto che è in ciascuno sparirà appena saranno liberi della scuola nei loro studi in Napoli e fuori”. Ferdinando Troja proibì il nudo e fece fornire il modello di brache corte… L’Istituto non ha protestato contro lo sciocco ministro”. Alla grande esposizione del ’55 ci sono anche le opere di Domenico Morelli reduce dal Pensionato romano, è presente con : Gli Iconoclasti, I corpi dei martiri Giustina e Cipriana trasportati dall’anfiteatro alle catacombe. I due dipinti d’impianto scenografico e teatrale, “Appartengono già ad un’arte che va di pari passo con le condizioni della società rinnovellata nelle lettere e nelle scienze”. La folla davanti alla tela degli Iconoclasti è enorme, molti la criticano, altri l’ammirano. E’ una tela diversa dall’altra il Cesare Borgia all’assedio di Capua dello stesso Morelli.

“ Questa era più delicata, più condotta, più dorata e di una superficie gustosa, piacevole, elegante; mentre la pittura degli Iconoclasti era assai robusta, non dorata, ma spinta nei colori e grigia nelle tinte fondamentali; ed una superficie grezza, che lasciava vedere il lavorìo dei ruvidi pennelli. Allontanandosi però di qualche metro dal quadro, l’effetto era sbalorditivo. Un rilievo da far sembrare le figure vive, e dei colori che non si trovavano i simili in tutta l’Esposizione: somigliavano ai colori dei mosaici bizantini, ed il quadro era bizantino. Quegli scalini di pietra grigia, che evidenza! Quella testa del monaco pittore, che espressione!”. La presenza del Re è assicurata in queste Esposizioni e quando Ferdinando II arriva, si ferma davanti all’opera di Morelli ed ha un sussulto:- “Chi ha fatto stù quadro?

-Maestà (dissero i signori ed i professori che l’accompagnavano), Morelli, quel giovane pensionato….

– Ah, aggio capito; chiamammillo – e Morelli si presentò timido e mezzo impaurito. –

– Che è stato? – disse il re, e Morelli, che sempre impaurito, fece un inchino.- Aje fatto nù bello quadro! je fatto nu bello quadro! E vedendo la cicatrice impressa sul volto del giovane talentuoso dopo i moti del ’48, esclamò: – Nun fa ‘a pittura cù ciert’ penzier’ ‘a dinto! ‘O ssaie? Aie capite?-

E nonostante tutto, il re mandò a chiamare Morelli alla reggia e s’intrattenne con lui lungamente, e gli affidò subito le decorazioni della magnifica cattedrale di Gaeta”.

In questi anni prima del 1860, procede in avanti la riforma dell’arte napoletana, molti trassero profitto dall’opera del Palizzi e del Morelli.

Purtroppo dopo l’unità del ’60, iniziò un lungo periodo di decadimento di tutte le arti e a Napoli, la capitale della cultura spense il suo faro che illuminava le tenebre oscurantiste che avevano richiamato in oltre 110 anni i migliori artisti italiani e stranieri. Il paese si era unito ma l’arte era stata soffocata insieme a quegli ideali di libertà e benessere che non verranno mai attuati.

Esiste nel paese unito con la forza, la convinzione che cospicui finanziamenti siano transitati, dal Nord produttivo, al Sud sprecone. Transito che non produce nessun beneficio al Nord, ma che fa sentire alla parte produttiva del Paese il peso maggiore delle imposte. Se questa tesi può riscuotere il favore di alcuni elettori in campagna elettorale, probabilmente non regge all’analisi di dati reali. La pubblicazione del 1997 di Gennaro Zona “Come ti finanzio il Nord” può essere utile a chiarire i numeri dell’intervento straordinario per il Meridione d’Italia e l’utilizzo della Cassa del Mezzogiorno, prima, e dell’AgenSud, poi, a tutto beneficio delle industrie del Nord. Nella ricerca si evidenzia come «non sia mai esistito alcun trasferimento diretto di fondi dal Nord al Sud, ma politiche di redistribuzione della ricchezza nazionale». Politiche che però sono state influenzate da «poteri forti» della nazione che hanno avvantaggiato il Nord grazie alla sua «maggiore capacità rispetto al Sud di incidere sulle politiche di sviluppo del Paese». Nello studio è stato evidenziato come «da un lato si destinano fondi alla ricerca per il Sud, con quote prefissate, ed alle piccole e medie imprese e dall’altro si opera di fatto in modo che i benefici ricadano sempre sui soliti grandi gruppi del Nord o pubblici». Quando si è passati al sostegno dei redditi delle popolazioni meridionali si è «ridotto il divario Nord-Sud nel livello dei consumi, mentre è aumentato quello nella capacità produttiva: aumentati i redditi sono cresciuti i consumi, ma la produttività è rimasta la metà di quella del Nord, contemporaneamente è aumentato a dismisura il flusso delle importazioni dalle regioni del Nord». Ciò ha significato lo sviluppo del prodotto interno lordo e il raggiungimento di livelli di quasi piena occupazione nelle regioni settentrionali. Dal 1860 ad oggi i miliardi che lo Stato ha preso ai contribuenti sono stati spesi in grandissima parte nell’Italia settentrionale. Le grandi spese per l’esercito e per la marina; le spese per i lavori pubblici; le spese per i debiti pubblici; le spese per tutti gli scopi di civiltà e di benessere, sono state fatte in grandissima parte nel Nord. Vi è stato un drenaggio continuo: un trasporto di ricchezza dal Sud al Nord. Così il Nord ha potuto più facilmente compiere la sua educazione industriale; e quando l’ha compiuta ha mutato il regime doganale. E il Mezzogiorno che non ha, soprattutto che non aveva nulla da proteggere, ha funzionato, dopo il 1887 come una colonia, come un mercato per le industrie del Nord. Perfino le spese fatte nel Mezzogiorno furono in gran parte erogate per mezzo di ditte settentrionali, tra i grandi appaltatori dello Stato dopo il 1862, non figurano che pochissimi meridionali. Spesso questi ultimi sono stati poco intraprendenti, ma tante volte, quando hanno voluto essere, si sono urtati contro una burocrazia interamente avversa e diffidente.

Le più grandi fortune dell’Italia settentrionale sono state compiute mediante lavori pubblici o forniture militari; la storia del regime ferroviario da venti anni a questa parte (la conversione delle obbligazioni tirrene è classico esempio) spiega non pochi spostamenti di ricchezza …

Il Governo, da parte sua, ha avuto interesse a mantenere il Mezzogiorno come un feudo politico, votante per tutti i Ministeri. Come nelle vie di campagna sorge di tratto in tratto qualche croce a ricordare un antico misfatto, nella politica meridionale molte croci spiegano assai misfatti. Soprattutto dopo il 1876 ogni ritegno è svanito. La Destra fu avversa al Mezzogiorno, essa che non aveva alcun grande programma economico, ebbe politica interamente opposta agli interessi meridionali. Era un partito chiuso, una vera consorteria, con capi eminenti, con gregari insignificanti; e la politica era conveniente a creare grossi interessi privati su cui assidere il suo potere. Infatti l’Italia meridionale fu il campo delle agitazioni di Sinistra, che fu la negazione di ciò ch’era stata la Destra. Dopo il 1876 il Mezzogiorno è stato dato in preda ai peggiori avventurieri. Da ogni Governo, più o meno, si è speculato sulla sua ignoranza, sulla sua povertà, sui suoi dolori. Anche adesso province intere sono sotto la dominazione di avventurieri parlamentari, che vi esercitano il loro potere mantenendolo su organizzazioni locali pessime.

Così invece di reagire il Sud ha acuito esso medesimo il suo male, determinando spese inutili, chiedendo per ignoranza politica fastosa, che non potea pagare: invece di impedire lo sperpero l’ha secondato, e spesso l’ha voluto. Senza dubbio molti grandi avvocati l’Italia meridionale ha dati; molti che sono arricchiti. Molti arricchiscono tuttavia, facendo servire il potere politico a corrompere e a inquinare la giustizia. Ma ciò è più grande ragione di tristezza … La pochezza dei rappresentanti del Mezzogiorno e la confusione delle idee è stata tale che, per tanti anni, si è detto e si è pubblicato nella Camera e fuori che il Mezzogiorno pagava poco e viceversa otteneva il maggiore benefizio delle spese dello Stato! In altri termini si è aggiunta la ironia crudele al danno; ironia dei fatti, se non delle intenzioni.

Risulta che, proporzionalmente alla sua ricchezza, il Sud paga per imposte di ogni natura assai più del Nord; e viceversa lo Stato spende molto meno. La rendita pubblica a sua volta si è andata a concentrare dove maggiore è il numero dei grandi servizi di Stato e maggiore il numero delle spese. L’ordinamento del nostro sistema tributario è tale che una provincia povera come Potenza paga più di Udine; e Salerno paga più di Como, mirabile per industrie e per traffici!

Le grandi spese sono concentrate nel Nord: alcune per necessità, altre senza. Le spese navali si fanno quasi interamente in Liguria. Gli istituti dello stato (istruzione, giustizia, educazione, salute, industrie) sono concentrati tutti allo stesso modo, sicché il Mezzogiorno, appare spesso abbandonato delle istituzioni, dove il Governo è più assenteista dei proprietari. In questa landa la civiltà non è rappresentata se non fosse per i carabinieri; e il Governo appare solo sotto le forme della prepotenza e della violenza, costretto, per conservare i suoi feudi politici, a consegnare ogni provincia, ogni zona nelle mani dei peggiori avventurieri parlamentari. Si credeva che le grandi spese per lavori pubblici fossero state nel Mezzogiorno ma non è vero; si credeva che i meridionali avessero invaso gli impieghi ed anche questo non è vero, infatti tra gli impiegati il minor numero era di meridionali. Tanto han potuto la nostra poca educazione politica e il folle pregiudizio della nostra ricchezza!

Il 7 settembre 1860 Garibaldi entrava a Napoli ed e’l’inizio della fine… l’inizio dell’oblio, della vergogna, della memoria cancellata, della dignità martoriata… la fine della ricchezza, dei primati industriali, dell’economia fiorente, della massima espressione dell’arte, dell’indipendenza… L’ultimo sussulto fu quello dei briganti che combatterono per il loro re e la loro terra, la loro dignita’… Ancora oggi lo stato non sempre riesce a configurarsi.. Mi vengono spesso in mente le parole della superba Lina Sastri nel finale del film “Li chiamarono briganti”… poesia scritta da Luigi Ceccarelli. Lina Sastri rappresenta la città di Napoli mentre cammina nella deserta reggia di caserta tra viali ingialliti di foglie autunnali… recita una “profezia”… cosa sarebbe diventata napoli dopo l’unità di italia e la cacciata dei Borbone? Dopo aver sconfitto umiliato i briganti ancora esposti vergognosamente nel museo cesare Lombroso di Torino?

LA PROFEZIA di Luigi Ceccarelli

‘

O sanghe è passat ancora, ‘ncopp a sta terra amara,

‘a mort se fa restino,

‘o sfreggio addiventa storia,

ò fierr’ à scannt’ è pat’ ann’annz’ all’uocchie d’è criatur’

chiagnene senza riuscì ‘e piccerill annure.

L’Italia s’accresciarrà cu ‘o latte r’arraggia e d‘o rancore,

s’arrann cittadin’ senza nisciun’ onore,

s’arrann terre luntane, ‘e lacrime ‘e bastimient’,

‘o mezz’ p’è se scurdà ‘e tuort e ‘e tradiment’,

p’è nun assaggià ‘e cumann’ r’è surdat dint ‘e case noste,

‘e ‘nsurd, ‘e turmient, ‘e scuorn ca trasene rint ‘a l’osse.

E sarrà l’arte è campà, e nun crerere cchiù a nisciuno

sarrà l’arte ‘e ‘mbruglia p’è nun s’ cuccà riuno

sarrann’ guapp’ e ‘mbecher, mariuol, sant’, ruffian’, sarrann duche e ‘zzandraglie, prievete e ciarlatan, prufumm dint ‘e palazz, suttan e parapall’, vascie umid’ e scur’, vocche cu ‘o ciat ‘e cepoll’, na pizza cu ‘o nomme ‘e reggina e chi fu nu nemic r’ajere, ‘ei neput’ e chi fu BRIGANTE s’arrann’ carabbinier’!

Sarrà na ferita aperta sott’ all’accuqa e ‘o sole nu cuorp’ca s’ stut’ senza jttà n’addore, n’allucc’ senza voce ca pass p’è terre e ‘e città. Na ‘nsiria senza nomme ca ‘a notte t’ vene a truvà, gente senza pace trovarrà giust ‘e parole p’è meglio annasconnere ‘e cose ca ricere nu vole, s’adda avutà semp ‘a capa a chell ca tocca ‘o core sarrà s’ scurdà a ‘nnucenzia sarrà a ‘ndurzà l’ammore sarrà a recità ‘a cummedia p’è strade e p’è dint ‘e liett sarrà fa suffrì a chillato sul p’è fa rispietto e ‘o fridd scava ‘a cuscienza l’omertà s’ fa sfizio ma all’uommene d’a terra mija nun sarrà cchiù giustizia.

Ma io canto, canto, canto, cant p’è tutt quante, cant p’è ddà curaggio, cant p’è ddà ‘a speranza cant p’a dignità ca n’imma avuta tanta cant’ nu cant’ l’uommene ca so stat’ BRIGANTI!